Die falsche Antwort

Der Faktor Arbeit kann durch eine Investitionsstrafsteuer in Form einer Wertschöpfungsabgabe („Maschinensteuer“) nicht nennenswert entlastet werden.

Die Zeit“ titelte am 14. Oktober 1983 „Aufregung um die Maschinensteuer“. Sozialminister Alfred Dallinger versetzte vor 33 Jahren der Wirtschaft einen Schock – er dachte laut über eine Maschinensteuer als Teil einer Reform zur Finanzierung der Sozialabgaben nach. Seine Argumentation: Maschinen und Automaten verdrängen die Menschen in vielen Branchen immer mehr von ihren Arbeitsplätzen. Deshalb müsse man sich überlegen, ob Unternehmen mit besonders hoher Automatisierung nicht künftig für die wenigen Mitarbeiter, die sie dann noch haben, höhere Sozialbeiträge zahlen sollten als Betriebe, die Menschen statt Maschinen beschäftigen. Der Aufschrei aus der Wirtschaft war groß, damals wie heute, als Bundeskanzler Christian Kern vor wenigen Monaten den Vorschlag einer Maschinensteuer wieder aus der Schublade holte.

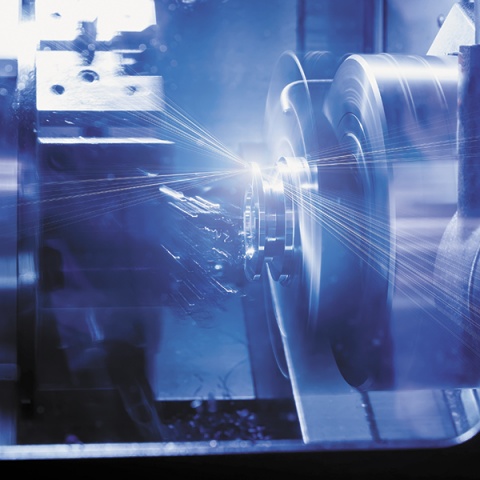

Die Wirtschaft ist sich einig: Fortschritt und Innovation durch neue Belastungen in Form einer Maschinensteuer aufhalten zu wollen, ist die falsche Antwort auf die Fragen, die sich durch die Digitalisierung stellen. Solange Österreich im EU-Raum zu den Ländern mit dem geringsten Wirtschaftswachstum, steigender Arbeitslosigkeit und geringer Investitionsneigung zählt, macht das Schröpfen der Unternehmen keinen Sinn. In einem Hochlohn- und Hochsteuerland wie Österreich ist eine industrielle Fertigung nur noch mithilfe von Automatisierung möglich. Eine zusätzliche Maschinensteuer, die den technischen Fortschritt bremst, ist eine Entscheidung gegen die Industrie in Österreich.

Der Sozialstaat wird vor allem durch Abgaben auf die Lohnsumme finanziert. Durch den technologischen Wandel und die Automatisierung steigt die Produktivität. Es entstehen neue qualifizierte Jobs, aber in manchen Bereichen drohen auch Jobverluste. Dies führt wiederum zu einer Schmälerung der Lohnsumme und damit der Finanzierungsbasis für den Sozialstaat. Um zusätzliche Einnahmen zu generieren und die Abgaben auf die Lohnsumme zu reduzieren, wollen Kanzler Kern und der ÖGB der Idee einer Wertschöpfungsabgabe neues Leben einhauchen. Diese würde die Wertschöpfung eines Unternehmens besteuern – Bemessungsgrundlage wären je nach Konzept Lohnsumme, Abschreibungen, Gewinne, Fremdkapitalzinsen, Mieten, Pachten sowie Steuern.

Der Staat ist reich, er soll sparen statt belasten

Das Ziel, den Faktor Arbeit zu entlasten, ist grundsätzlich richtig. Aber gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Zu dieser Entlastung braucht es keine neuen Steuern, sondern Sparsamkeit und Reformen: Der Staat gab 2015 51,7 Prozent des Bruttosozialprodukts aus – also mehr als die Hälfte dessen, was die Bürger erwirtschaften (EU-Schnitt 47,4 Prozent, Deutschland 43,9 Prozent, die Schweiz 33,7 Prozent – Berechnung der EU-Kommission). Auch unsere Abgabenquote liegt deutlich über der in der EU, in Deutschland oder in der Schweiz. Dieser internationale Vergleich zeigt eines deutlich: Es braucht kein Mehr an Staatseinnahmen, sondern ein Weniger an Staatsausgaben.

In der Praxis werde, laut Meinung von Wirtschaft und Industrie, die Wertschöpfungsabgabe mehr schaden als bringen. Für Neugründer etwa, die Fremdkapital benötigen, wird es durch die Abgabe teurer. Zudem belastet sie den Unternehmerlohn, was umso stärker ins Gewicht fällt, je kleiner das Unternehmen ist. Durch Industrie 4.0 und die Digitalisierung entstehen qualifizierte Jobs, die durch die Wertschöpfungsabgabe verhindert werden. Produktivität, auf der letztlich unser Wohlstand beruht, wird damit bestraft, genauso wie die Innovationskraft an sich. Eine derartige Debatte um die Maschinensteuer verunsichert Investoren und kann ernste Folgen für die Wirtschaft haben, indem sie dringend notwendige Investitionen in den Wirtschaftsstandort Österreich verhindert oder diese zumindest aufgeschoben werden. Negative Faktoren, die den Standort an sich betreffen, gibt es derzeit ohnehin genug: Politikverdrossenheit, Reformstau und Bürokratie sind alles andere als förderlich für ein investitionsfreundliches Klima. Die Bundesregierung sollte daher durch Investitionsbegünstigungen einen Anreiz für Investitionen schaffen, anstatt diese zu hemmen. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, löst beispielsweise ein Investitionsfreibetrag von 30 Prozent, der auf zwei oder drei Jahre befristet ist, einen entsprechenden Investitionsboom aus. Die Umsetzung von bisher zurückgehaltenen Investitionen bewirkt sofort ein höheres Wirtschaftswachstum und ist somit ein wirksames Instrument zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Dieses positive Investitionsklima in den nächsten Jahren würde zweifellos auch den privaten Konsum ankurbeln.

Anstatt den Unternehmen auszurichten, wo und wie sie ständig mehr für den Sozialstaat leisten sollen, muss die öffentliche Hand selber zu einer dienstleistungsorientierten und effizienten Verwaltung 4.0 weiterentwickelt werden. Es gäbe genügend Hausaufgaben.

Kommentare