Geldwerter Vorteil. Über Haie und CashCows in der zeitgenössischen Kunst

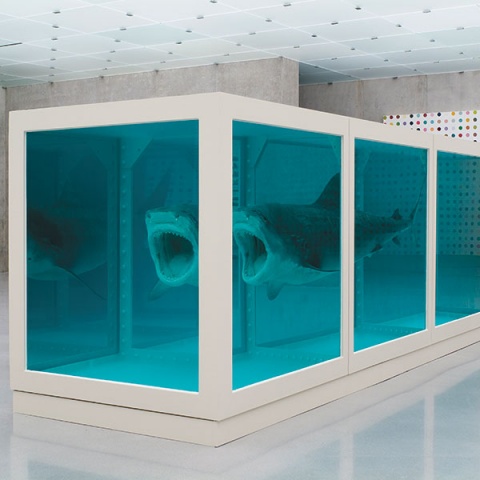

Im Jahr 2008 wechselte mein Vorgänger als Direktor des KUB von Bregenz nach Kiew. Eckhard Schneider hatte das KUB mit Ausstellungen unter anderem von Jeff Koons und Damien Hirst einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Mit seinem Programm an Bluechip-Künstlern weckte er auch das Interesse einer kaufkräftigen Klientel. Schneider unterhielt zum Beispiel Beziehungen zu einem ukrainischen Oligarchen, der ihn später sogar abwarb. 2008 verließ er Bregenz in Richtung Kiew – ein denkwürdiges Jahr, wie sich herausstellen sollte, für die Kunst, den Markt und die Geschichte. Denn Damien Hirst, der als Vertreter der Young British Artists während der 1990er-Jahre erfolgreich geworden war, wagte im Herbst dieses Jahres einen ungewöhnlichen Schritt: Er auktionierte seine Werke auf eigene Faust. Das Neue war, unter Umgehung des Galerienbetriebs zu agieren und mit großem Marketingaufwand das eigene Œuvre öffentlich zu platzieren. Auch Hirsts berühmtestes Werk, ein in einen Wassertank eingelassener Hai, der unter anderem im KUB zu sehen gewesen war, wurde versteigert. Der Erfolg von 128 Millionen Dollar gab ihm recht. Wenn man so will, wurde aus einem schwimmenden Hai ein goldenes Kalb. Tatsächlich gilt die Auktion bis heute als erfolgreichste Selbstmarketinginitiative eines singulären Künstlers. Eine zeitliche Koinzidenz trug zur Geschichtswürdigkeit bei. Die Versteigerung in London fand nämlich nahezu gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Lehman-Pleite statt. In diesen Tagen im September 2008 setzte bekanntlich eine weltweite Krise des Finanzsektors ein. Was in der Finanzwirtschaft kollabierte, wurde in der Kunstwelt ein letztes Mal abgefeiert.

Die Hybris vonseiten der Kunst war durchaus beabsichtigt. Man kann die Versteigerung von Damien Hirst nämlich als eine Art künstlerische Camouflage verstehen. Bekanntlich hatte Marcel Duchamp am Beginn des 20. Jahrhunderts eine Ware zum Kunstwerk erklärt. Hirst ging noch weiter. Er deklarierte am Beginn des 21. Jahrhunderts sogar den ganzen Marktplatz zur Kunst. Die Versteigerung war demnach ein Werk. Die Akteure des Finanzlebens waren seine Protagonisten.

Es wird wohl nie ganz geklärt werden können, ob die Auktion eine künstlerische Inszenierung oder doch nur eine smarte Geschäftsidee war. Je nachdem, ob man Fakt oder Fiktion, Spieltrieb oder Kunst im Blickfeld hat, fallen die Urteile über Hirsts Vorgehen dann auch aus. Die einen loben den listigen Geschäftssinn und seine Befähigung, den Kunstbegriff zu erneuern, die anderen verurteilen die Anbiederung und den plumpen Ausverkauf. Gleich wie man diese Aktion beurteilt, der Hai war realistisches Stillleben, Metapher für Habgier und Cashcow zugleich.

Künstlern wird nachgesagt, sie seien die Seismografen der Gesellschaft. Vielleicht hatte Hirst die Finanzblase vorher gesehen und sie absichtlich auf die Spitze getrieben. Anzeichen gab es genug. Viele von diesen Veränderungen hatten sich tatsächlich schon seit der Jahrtausendwende abgezeichnet. Gegenwartskunst wurde in dieser Zeit immer mehr als Anlageprodukt betrachtet. Werte wurden nach wirtschaftlichen Rankings bemessen. Dazu gab es neue Player am Markt, Investoren und sogar Hedgefonds kauften sich ein. Der Auktionsmarkt schaltete sich erstmals ein. Versteigerungen ermöglichten es auch unerfahrenen Sammlern, in das Geschäft um die junge, trendige Kunst einzusteigen. Da Auktionsergebnisse öffentlich sind, schien die Preisbildung von Kunstwerken erstmals nachweisbar und objektiv.

Das bedeutete zwar weiterhin nicht, dass die Preisermittlung von Kunstwerken weniger kryptisch gewesen wäre. Es bedeutete aber eine Teiltransparenz im Handel, die es vorher nicht gegeben hatte. Und dennoch war dieser Markt weniger durchsichtig, als er den Anschein erweckte. Christie’s und Sotheby’s, die sich diesen Markt auf internationalem Niveau teilen, sind nämlich im Besitz von bedeutenden Sammlern, die ihrerseits in diesen Jahren begannen, Kunst im großen Maßstab zu erwerben. Sie schufen mit ihrem Engagement in den Auktionshäusern nicht nur wirtschaftliche Plattformen für ihre eigenen Interessen, sondern stützten diese Aktivitäten mit sekundären Maßnahmen wie zum Beispiel mit der Gründung von Ausstellungshäusern und privaten Museen. Venedigs Palazzo Grassi ist seit damals im Besitz des französischen Sammlers François Pinault, zu dessen Firmen eine Reihe von Nobelmarken wie Spirituosen, Modelabels und Designerwaren zählt. Die neue, von Frank Gehry entworfene Fondation Cartier in Paris wird von Pinaults schärfstem persönlichen Konkurrenten Bernard Arnault betrieben, der in ähnlichen Geschäftszweigen tätig ist. Das waghalsige Gebäude des amerikanischen Architekten ist nur das jüngste Beispiel dieser Entwicklung. Kurzum, die Zirkulation von Werken und Namen wurde immer enger, und was vermeintlich transparent war, ist recht eigentlich ein dichtes Flechtwerk von Beziehungen, die nur wenige Marktteilnehmer untereinander unterhalten. Die Monopolstellung führte zur Marginalisierung anderer, ursprünglich sehr einflussreicher Teilnehmer des Kunstbetriebs. Ausstellungsbesprechungen oder kritische Essays verloren zunehmend an Bedeutung.

Zu Duchamps Zeiten war die Kunstkritik einflussreich gewesen, gleich bedeutsam wie jene der Museen, Galerien und Publikumsströme. Heute ist diese Rolle auf den Kopf gestellt. Die Kritik ist angesichts der universalen Marktmechanismen nahezu zahnlos. Sogar prominente Kunstkritiker gehen dazu über, ihr Kernmetier zu verlassen. Sie ziehen es vor, Bücher über die Manipulationen der Geschäftswelt zu verfassen. In diesem Jahr veröffentlichte Hanno Rauterberg, Redakteur des „Zeit“-Feuilletons, ein Buch, in dem er diese Entwicklungen anprangert. Bei Merve in Berlin erschien ein ausführlicher Essay von Julia Voss – sie arbeitet für die FAZ – in ähnlichem Ton. Ihr Argument: Die Kunstkritik sei ein Phänomen der Nachkriegszeit. In den Nachkriegsjahren sei es darum gegangen, an der politischen Bildung mitzuwirken. Kunst und Kunstkritik wären Toleranz stärkende Elemente gewesen, die in die Gesellschaft einwirkten. Heute, so wird eingestanden, habe die Kunstkritik angesichts der Spekulationsbewegungen kaum vergleichbare gesellschaftsbildende Wirkung.

Die Ursachen scheinen klar, doch worin bestehen die Kennzeichen dieser Entwicklung? Voss beobachtet unter anderem, dass die Supersammler häufiger Malerei erwerben als andere Kunstsparten. Sie würden kein Ready-made von Duchamp ankaufen wollen. Sammler wünschen sich angemessene Ausstattungen für ihre Wohn- und Arbeitsräume. Fraglos eignen sich Bilder für diese Zwecke. Das ist nicht neu, neu ist vielmehr eine stilistische Vorliebe. Voss meint, Investment-Sammler würden abstrakte Bilder bevorzugen. Sie sind leichter wieder verkäuflich – so ähnlich wie man ein schwarzes Fahrzeug einfacher verkaufen kann als ein knallgrünes. Das bedeutet, dass die Abstraktion, die während der Nachkriegsjahre gesellschaftlicher Außenseiter war, heute zum konsensfähigen Mittel geworden ist – zumindest unter den an Anlage interessierten Investoren.

Die Abstraktion bringt noch andere Vorteile für die Kunden. Schon vor gut hundert Jahren führten die abstrakten Maler der Avantgarde ins Treffen, dass sie sich einer Bildsprache bedienten, die universal verständlich ist. Diese Universalität ist heute in einem global organisierten Marktgefüge zu einer günstigen Eigenschaft geworden. Ein abstraktes Bild ist in China ebenso abstrakt wie in den USA oder in Dänemark, auch wenn Gesellschaften, Politik und Kunstgeschichte dieser Länder vollkommen unterschiedlich sind. Dazu kommt noch ein weiteres Argument, das für die abstrakte Malerei spricht. Kunstwerke besitzen generell eine Ähnlichkeit zu Geld. Diese Ähnlichkeit beruht nicht nur darauf, dass Geldstücke und Banknoten meist Bilder zeigen. Sie zeigt sich auch daran, dass materieller und zugeschriebener Wert bei Geldscheinen und Gemälden kaum deckungsgleich sind. Sie liegen sogar weit auseinander. Der Nennwert einer Banknote ist eine Vereinbarung. Der materielle Wert von Papier und Druck wird vernachlässigt. Nun ist dieses Verhältnis zwischen materiellem und zugeschriebenem Wert in der Malerei ähnlich ausgeprägt. Während ein Bildhauer die Kosten für eine Bronze als Materialwert meist mit in Anschlag nimmt oder ein Videokünstler die Kosten für Technik, Dreh und Schnitt zu beziffern weiß, werden die Materialkosten eines Gemäldes nicht in Rechnung gestellt. Die Kosten für Pigmente, Grundierung und Leinwand bilden sich nicht ab. Das war freilich nicht immer so. So wurden zur Zeit der Erfindung der Tafelmalerei in Spätgotik und Renaissance die erheblichen Kosten für Goldgründe und das kostbare Lapislazuli-Blau extra festgehalten. Heute sind die Kosten für das Material Marginalien. Es ist deshalb plausibel, zu denken, dass Investment-Sammler in Gegenständen, die eigentlich keinen materiellen Wert haben, aber flexiblen Nennwert annehmen können, ein Handelsgut finden, das ihrem eigenem am nächsten liegt, nämlich den Finanzpapieren.

Am Œuvre von Damien Hirst lässt sich dies sehr gut belegen. Es umfasst verschiedene Werkgruppen, die jeweils Aspekte des zeitgenössischen Sammelns aufgreifen. Erstens malt Hirst abstrakte Bilder. Zu seinen Werken zählen großformatige Scheiben, auf die die Farbe in rotierenden Pinselzügen aufgetragen wird. Farbe wird gekleckst – ähnlich wie bei Jackson Pollock, einem Künstler der Nachkriegszeit, als abstrakte Kunst noch umstritten war und von der Kunstkritik gestützt werden musste.

Andere Werkgruppen von Hirst verhalten sich indes wie ein Kommentar auf die abstrakten Bilder. Nicht nur der Hai, der das gefräßige Tier schlechthin ist, lässt sich so lesen, auch die Sammlung von Tabletten, die Hirst säuberlich vor gespiegelten Hintergründen auflegt und großformatig rahmen lässt. Pillen sind Ready-mades, also gewöhnliche, käufliche Produkte, die durch den Künstler zum Kunstwerk erklärt werden. Das heißt, es sind Dinge in der Tradition Duchamps, deren Wertsteigerung ähnlich willkürlich erscheint wie die Zuschreibung eines nominellen Werts an ein gedrucktes Papierbild auf einer Banknote. Zugleich sind die Pillen natürlich auch ein listiger Kommentar auf das zwanghafte Verhalten von Sammlern und Aktionären. Aufgrund ihrer Anhäufung in den Regalen können wir nicht anders, als an Medikamenten-Abhängigkeit zu denken. Es geht um exzessiven Konsum, um Luststeigerung oder Sedierung, um Sammlerpassionen und gesteigertes Wertrisiko, auf jeden Fall um Abhängigkeiten, und um eine Kunst, die sie zu verbildlichen weiß.

Kommentare