Wirtschaft

Zitate

„Manchmal ist es überlebenswichtig, den Clowns zuzuhören.

Miriam Höller, Unternehmerin und Ex-Stuntfrau

Gerhard Polt, Kabarettist

Alexander Kissler, Publizist

Paul Achs, Winzer

Dirk von Lowtzow, Musiker

Peter Sloterdijk, Philosoph

Max Strohe, Sternekoch

Lisa Eckhart, Kabarettistin

Dirk Stermann, Satiriker

Gesellschaft

Bildung

Nachgedacht

Ich mag Zahlen. Und ich mag Zusammenhänge. Ein...

Ich mag Zahlen. Und ich mag Zusammenhänge. Ein Beispiel? 1180 Einwohner pro km². Wissen Sie, um welche Bevölkerungsdichte es sich handelt? Es ist jene von Saarbrücken und Hagen – und dem Rheintal zwischen Bodensee und dem Kummenberg. Auch Linz verfügt über 200.000 Einwohner wie die beiden deutschen Städte und das Rheintal, allerdings auf weniger Fläche.

Vergleiche ich städtebauliche Kennwerte des Rheintals mit jenen von Linz, zeigen sich erstaunliche Analogien. Objektiv wirken beide wie urbane Regionen. Subjektiv jedoch fühlt sich die Einwohnerin im Rheintal dörflich, die Linzerin städtisch. Erstaunlich, nicht?

Wäre das Rheintal betriebswirtschaftlich organisiert und nicht politisch, hätten wir größere Einheiten als die heutigen Dorfstrukturen: Der frühere Gerichtsbezirk der Hofsteiggemeinden wäre die drittgrößte Stadt Vorarlbergs statt auf sechs Gemeinden verteilt.

Mit dieser Zersplitterung verlieren wir Effizienz, erschweren Verwaltung und verhindern raumplanerische Schritte – ein Widerspruch zu Klimaanpassung, Mobilität oder der Nutzung von Leerstand.

Stellen Sie sich vor, die Ortstafeln zwischen den zusammengewachsenen Gemeinden würden verschwinden. Was würde sich ändern? Vielleicht wenig: Ihr Alltag bliebe derselbe, nur ohne das Gefühl, Grenzen zu überqueren. Vielleicht würden Sie merken, dass der Wochenmarkt nicht in der Nachbargemeinde liegt, sondern längst in Ihrer Stadt.

Denn hier liegt das Paradoxon: Wir leben städtisch, denken aber dörflich. Eine Landstadt Vorarlberg – effizient, koordiniert, selbstbewusst – wäre kein Verlust, sondern Klarheit. Urbanität ist kein Gegensatz zur Lebensqualität, sondern oft ihre Voraussetzung. Vielleicht sollten wir beginnen, nicht kleiner zu denken, als wir leben.

https://rheintal.city

Als Fahrer eines Elektroautos, schon damals,...

Als Fahrer eines Elektroautos, schon damals, als es noch sachbezugspflichtig war, erkenne ich Bewegung im festgefahrenen Straßenverkehr. Wer elektrisch fährt, setzt auf Drehmoment statt verbotener Höchstgeschwindigkeit und taucht ein in eine neue Welt des Fahrens: leise, gleichmäßig und wenig angetrieben von Rekordwegzeiten. Aufblenden oder unnötiges Beschleunigen im Stop-and-Go gehören der Vergangenheit an.

Während manche über Reichweitenangst sprechen, hat der erfahrene E-Autofahrer längst verstanden: Die Batterie hält länger als die biologische Kondition. Spätestens nach 250 Kilometern verlangt der Körper ohnehin nach einem Zwischenstopp für den obligatorischen Cappuccino, einen Toilettengang und eine Runde Rückenstrecken. In dieser Zeit t(d)anken nicht nur der Akku, sondern auch die Haltung.

Die Angst, keine Ladesäule zu finden, gehört den frühen Elektrojahren an. Heute gibt es Stationen an jeder Ecke, verlässlich und erfreulich unkompliziert. Trotzdem lebt die Selbstüberschätzung im Straßenverkehr, weniger in den Fliehkräften, mehr im Overrulen der elektronischen Reichweitenanzeige. Im Turtle-Modus gilt, je naheliegender die Ladesäule, desto abenteuerlicher die Location. Und zu Hause? Echtes Plug & Play ohne Benzingeruch an den Händen. Wer eine PV-Anlage betreibt, freut sich auf die Zeit, wenn Autos nicht nur Strom nehmen, sondern auch geben. Elektroautos liefern sich dann das Rennen mit kleinen stationären Batterien im Keller.

Elektromobilität ist also mehr als nur Technik. Sie ist (Verkehrs-)Erziehung für Erwachsene. Sie lehrt Geduld, Planung und Achtsamkeit – Eigenschaften, die auf unseren überfüllten Straßen keinen Platz mehr gefunden haben. Ein geladener Akku fährt nicht nur das Auto, sondern oft auch den Puls herunter.

Kreislaufwirtschaft und wirtschaftlicher...

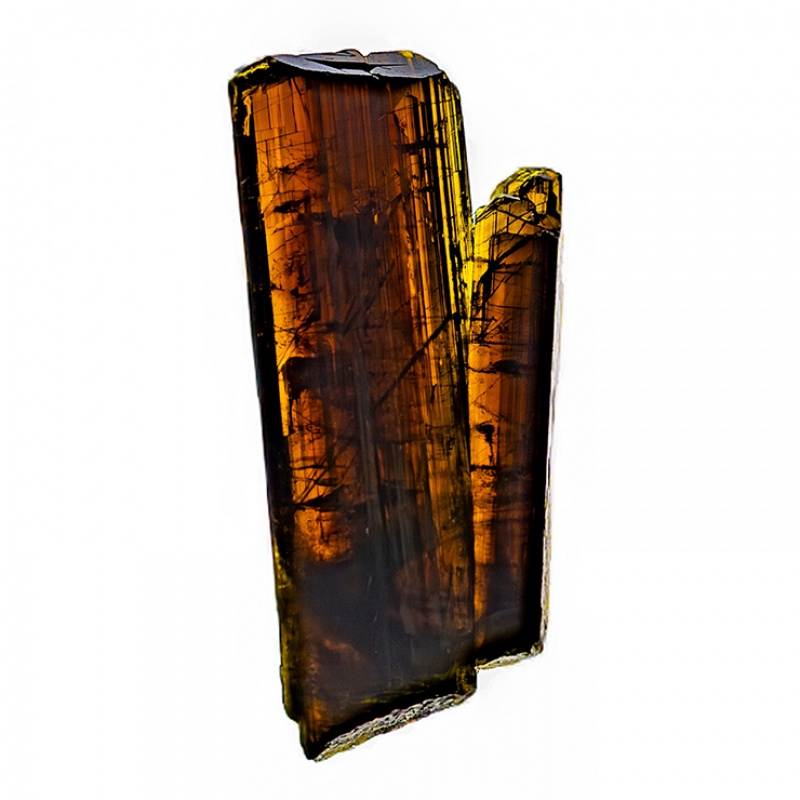

Kreislaufwirtschaft und wirtschaftlicher Erfolg – ein Widerspruch?

Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit der Kreislaufwirtschaft, da sich Themen wie Innovation, Nachhaltigkeit, Technologie und Wirtschaft miteinander verbinden. Und sie ist längst mehr als ein Schlagwort: Materialverknappung und neue EU-Rahmenbedingungen machen sie zur Notwendigkeit. Ein Treiber der Kreislaufwirtschaft, der bislang noch zu wenig Beachtung findet, ist die Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg und die damit verbundenen Wachstumsmöglichkeiten. Richtig umgesetzt entsteht ein Innovationstreiber. Dazu eines von vielen Beispielen: Ein österreichischer Kühlgerätehersteller hat bereits in der Produktentwicklung konsequent kreislauffähige Prinzipien angewendet. Das Ergebnis: ein neuartiges Isolationssystem auf Basis von Vakuum und Perlit, einem Vulkangestein, das den herkömmlichen PU-Schaum ersetzt. Dadurch entstand ein neuer Kundennutzen: Ein geringerer Energieverbrauch und 30 Prozent mehr Nutzungsvolumen durch die neue dünnere Isolationsschicht. Zudem wurde ein voll kreislauffähiges Produkt geschaffen – reparierbar und recyclebar. So wurde durch ökologischen und technologischen Fortschritt die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg geschaffen.

Dabei erfordert die Entwicklung kreislauffähiger Produkte eine systematische Herangehensweise, die mit einer Standortbestimmung beginnt: auf Unternehmensebene etwa mit einer Gemeinwohlbilanz, auf Produktebene mit einem Life Cycle Assessment (LCA). Erst diese Transparenz zeigt Handlungs- und Innovationspotenziale auf und macht Fortschritte messbar. Wer neue Technologien und Kompetenzen entwickelt, kann sich vom Status quo aus einen echten „Circular Advantage“ sichern und es entstehen neue Perspektiven für nachhaltiges Wirtschaften.

Kennen wir die kribbelnde Spannung des...

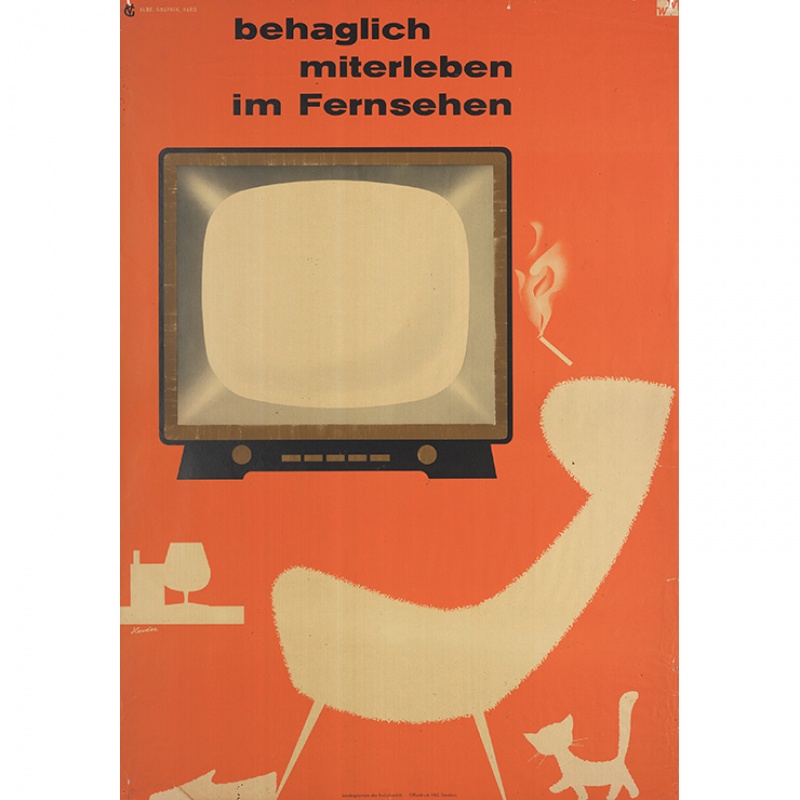

Kennen wir die kribbelnde Spannung des Erwartens noch? Die Zeit des Advents ist eine Zeit der Erwartung. Das möchte ich gerade darum betonen, weil wir diese Erfahrung weitgehend verloren haben. Warten und Erwarten sind nicht die Haltungen, die hoch im Kurs stehen. Darum freue ich mich, bis Weihnachten in jeder Ausgabe im Vorarlberger Kirchen-Blatt Gedanken über das Erwarten weiterzugeben. Fast ein Trainingsprogramm.

Persönlich darf ich das Erwarten jeden Tag erleben in der Vorfreude auf die Lese-Zeit am Abend. Welch großartige Ideen und Geschichten mir da geschenkt werden! Darum freue ich mich im Verlauf des Tages immer wieder auf den Feier-Abend. Gönnen wir uns doch jeden Tag eine Lese-Ecke! Es lohnt sich. Empfehlungen zur Lektüre gebe ich gerne weiter. Social-Media gehören nicht dazu …

Im Leitungsteam der Propstei erleben wir das Erwarten beim Planen, wie und wo die Krippendarstellung dieses Jahr installiert wird. Sie sieht jedes Jahr anders aus – einfach in die konkrete Situation der Welt hineingestellt. Gott will im Heute in unserer Mitte sein. Vor fünf Jahren haben wir uns von der Aufstellung „alle Jahre wieder gleich“ verabschiedet. Tiefster Grund dafür ist die Einsicht des weltbekannten Geigenbauers Martin Schleske, der gerne Zeit in der Propstei verbringt: „Es ist eine subtile Form des Unglaubens, wenn man sich an das, was man glaubt, gewöhnt hat. … In der Gewöhnung ist die Seele ohne Hoffnung und der Geist ohne Fragen.“ Nicht selten werden wir schon Monate vorher gefragt, wie und wo die Krippe dieses Jahr aufgestellt wird. Das verraten wir natürlich nicht, denn auch bei uns kribbelt es noch.

Die Adventszeit lässt mich besonders kribbeln. Ich freue mich, wenn einige Leserinnen und Leser sich anstecken lassen. Das ist spannend!

Brauchen wir die Fächer „Zeichnen und Basteln...

Brauchen wir die Fächer „Zeichnen und Basteln“, wie umgangssprachlich „Kunst und Gestaltung“ und „Technisches und textiles Werken“ genannt werden, noch? In Zeiten zunehmender Digitalisierung (Schlagworte IT und KI) werden musische Fächer zurückgedrängt. Ihre Wichtigkeit für die Entwicklung unseres Gehirns ist aber unumstritten und wissenschaftlich vielfach belegt: Feinmotorik und sensomotorische Fähigkeiten verkümmern sonst und reduzieren sich aufs flinke Wischen und Tippen am Smartphone – da ist uns die Jugend überlegen, nicht aber zum Beispiel bei der Handschrift. Die Lehrpläne sollen aber nicht überfrachtet werden, somit bekommen außerschulische Angebote eine noch größere Bedeutung: Seit Jahrzehnten bieten wir im Kunstforum Montafon erfolgreich kunstKINDERkunst-Workshops an, wo Kinder und Jugendliche an zeitgenössische Kunst herangeführt und dann selbst kreativ werden. Eine Steigerung erfährt unser Engagement nun durch die Formate von Double Check, wodurch wir längerfristige Projekte mit Schulklassen anbieten können: Künstler:innen kommen an die Schulen und bieten Kreativ-Workshops an, kombiniert mit Einheiten in aktuellen Ausstellungen in der ehemaligen Lodenfabrik an der Litz. Das Ergebnis ist verblüffend: Die Heranwachsenden sind offen und begeistert, fühlen sich wohl dabei und freuen sich aufs nächste Mal. Sie entwickeln Verständnis für zeitgenössische Kunst, lernen sich zu artikulieren, setzen sich mit den unterschiedlichsten Themen auseinander. Mit Eifer und Freude gehen sie an die kreativen Aufgaben heran – vorausgesetzt, wir holen sie dort ab, wo sie gerade sind.

All das kann aber nur gelingen, wenn wir engagierte Pädagog:innen haben, die bereit sind, solche Angebote auch anzunehmen, was nicht selbstverständlich weil mit Mehraufwand verbunden ist.

Wir wollten nicht wahrhaben, dass schlechte...

Wir wollten nicht wahrhaben, dass schlechte Nachrichten über die planetaren Krisen wie Biodiversitätsverlust oder Klimawandel mehr Aufmerksamkeit bekommen als die vielen kleinen lokalen Erfolge.

Aus dieser Überzeugung entstand die Idee, ökologische Maßnahmen in einem Spiel sichtbar zu machen und kreativen Ansätzen einen Marktplatz zu bieten. Warum nicht die schon geleistete Arbeit im Wettstreit mit anderen vor den Vorhang holen und so Motivation für weitere Anstrengungen schaffen? Vision des Spiels ist, vielfältiges Siedlungsgrün für Gesundheit und Wohlbefinden, für Anpassung an den Klimawandel und zur Sicherung der Biodiversität zu fördern. Mit diesem Ziel starteten 2024 insgesamt 13 Städte und Gemeinden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beim »Spiel ohne Grenzen! Zukunftsgrün«.

Unter anderem können die Kommunen punkten, wenn es eine gute Nahversorgung mit zugänglichen Naturräumen gibt, die Anzahl der ökologischen Gebäudebegrünungen und der Schattenbäume im Ort wächst oder das öffentliche Grün naturnah gepflegt wird. Gemessen werden aber auch eigene Strategien und selbstgesetzte Ziele.

Trotz aller Ernsthaftigkeit im Tun stehen im freundschaftlichen Wettbewerb die kreativen und spielerischen Komponenten im Vordergrund. Das Interreg-Projekt Zukunftsgrün bietet diese Möglichkeit. Wesentlich dabei der grenzüberschreitende Austausch, das gemeinsame Lernen anhand guter Beispiele. Der Gewinn für alle ist eine erhöhte Lebensqualität in den Siedlungen. Auch wenn der Weg noch weit ist: Viele kleine Verbesserungen gegen den fortschreitenden Verlust der biologischen Vielfalt und den Klimawandel können ein großer Hebel werden. Sie strahlen, motivieren und sollten gut kommuniziert werden.

https://zukunftsgruenspiel.info/

Die Folgen des Klimawandels sind längst...

Die Folgen des Klimawandels sind längst spürbar. Neben Klimaschutz müssen wir Wege finden, aktiv auf ein verändertes Klima zu reagieren. Städte und Regionen in Vorarlberg stehen bereits unter Druck: Hitze, Starkregen, Erdrutsche und der Verlust an Biodiversität nehmen zu. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, erforschen die FHV und die Stadt Dornbirn im Interreg Central Europe-Projekt „Mission CE Climate“, wie Regionen klimaresilienter werden können.

Klimawandelanpassung umfasst viele Bereiche – von Stadtplanung über Wasser- und Waldmanagement bis zu Umwelt- und Gesundheitspolitik – und verlangt nach interdisziplinärer Zusammenarbeit. Gemeinsam mit einem regionalen Expert:innenteam untersucht das Projekt die Klimarisiken in Vorarlberg und verbindet verschiedene Perspektiven. Digitale Lösungen zur Förderung der Klimaresilienz schaffen neue Möglichkeiten, Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Datenerhebung einzubinden und Bewusstsein für lokale Klimathemen zu stärken. Daher prüft das Projekt, wie sich partizipative Ansätze erfolgreich gestalten lassen. In einem Pilotprojekt erhebt das Team derzeit Daten: Sensoren messen Luft- und Bodentemperaturen sowie Luftfeuchtigkeit. So analysieren die Forschenden, wie unterschiedliche Bodenbeläge und Baumschatten das Mikroklima beeinflussen und entwickeln gezielte Maßnahmen, die Städte abkühlen und die Lebensqualität verbessern.

Klimaresilienz ist mehr als nur Reaktion auf Extremwetter. Sie steht für vorausschauende Maßnahmen, die Risiken minimieren, Schäden vorbeugen und gleichzeitig die Lebensqualität sichern. Projekte wie „Mission CE Climate“ zeigen, wie durch wissenschaftliche Erkenntnisse, Datenanalysen und interdisziplinäre Zusammenarbeit Resilienz gestärkt werden kann.

An Botschaften mangelt es nicht. Nie zuvor...

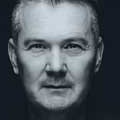

An Botschaften mangelt es nicht. Nie zuvor wurde so viel kommuniziert wie heute und doch wird Relevanz zum entscheidenden Faktor, damit Inhalte wahrgenommen werden. In einer Welt voller Reize braucht es keine zusätzliche Lautstärke, sondern Klarheit und für die Zielgruppe relevante Botschaften. Kommunikation bietet heute mehr Chancen denn je, wenn sie gezielt eingesetzt wird – sie ist strategischer Erfolgsfaktor, keine Nebensache. Eine Form dieser Kommunikation ist People Branding (PB). Der Begriff beschreibt die Sichtbarmachung von Persönlichkeiten innerhalb einer Organisation, etwa durch Unternehmer:innen, Gründer:innen oder Mitarbeitende (Corporate-Influencer-Programme), besonders auf Plattformen wie LinkedIn. Denn bekanntlich folgen Menschen Menschen. PB schärft die Identität von Unternehmen, stärkt das Employer Branding, erhöht die Sichtbarkeit von Leistungen und baut Vertrauen zu Kund:innen, Partner:innen und potenziellen Mitarbeitenden auf.

PB ist keine Selbstdarstellung, sondern Übersetzung. Es macht Unternehmenskultur, Expertise und Leistungen sichtbar – verständlich und nahbar. Soziale Netzwerke beschleunigen diese Entwicklung: Der LinkedIn-Algorithmus bevorzugt persönliche Inhalte. Profile einzelner Personen erzielen oft höhere Reichweite als Unternehmensseiten. Damit das gelingt, braucht es Menschen, die sich in dieser Rolle wohlfühlen, authentisch bleiben und ihre Themen aus Überzeugung vertreten. Kurz gesagt: PB wird zum zentralen Hebel moderner Kommunikation. In einer Zeit, in der Informationen im Sekundentakt entstehen, ist Wirkung keine Frage der Reichweite, sondern der Relevanz.

Mutig ist nicht, wer keine Angst hat, sondern...

Mutig ist nicht, wer keine Angst hat, sondern wer trotz seiner Angst Schritte setzt, um diese zu überwinden.“ Kennen Sie diesen Spruch? Ich habe ihn im Zimmer meiner Tochter aufgehängt. Damit sie weiß: Es ist ok, Angst zu haben. Es ist sogar zutiefst menschlich.

Das menschliche Gehirn ist evolutionär bedingt auf Angst beziehungsweise Sicherheit programmiert. Es war überlebenswichtig, dass wir im Angesicht leckerer Beeren dem Löwen, der hinter dem Busch lauert, mehr Aufmerksamkeit schenken als der süßen Verlockung. Heute geht es für uns Menschen weniger ums nackte Überleben. Die multiplen, weltweiten Krisen und enorm hohen Anforderungen der Leistungsgesellschaft machen vielen Menschen aber mindestens so viel Angst. Das ist ok. Das ist sogar verständlich. Wichtig ist, dass wir uns nicht lähmen lassen von der Angst. Und das lässt sich trainieren.

Die moderne Hirnforschung belegt längst: das menschliche Gehirn ist bis ins hohe Alter form- und wandelbar. Wer also öfter mal einen Mutausbruch haben möchte, dem sei Gehirnjogging ans Herz gelegt. Wie das geht? Es gibt viele Techniken – Atemübungen, Achtsamkeitstraining und Meditation rangieren ganz oben auf der Liste der Trainingsempfehlungen. Der einfachste Trick zum Starten ist aber: Nachrichtenkonsum reduzieren. Denn wer 365 Tage im Jahr negative Schlagzeilen konsumiert, dessen Gehirn wird Mühe haben, mutig in die Zukunft zu blicken.

Für mehr Inspiration und Tipps fürs Mutmuskeltraining einfach den Podcast „Dare & Do – dein Podcast zum Mut tanken“ abonnieren. Dort gibt’s jeden Donnerstag interessante Fakten aus den Neurowissenschaften, inspirierende Mutmachgeschichten von Menschen, die den Mutausbruch bereits gewagt haben und alltagstaugliche life hacks fürs mutig denken und mutig handeln.

Brauchen wir KI – ja oder nein? Die wichtigere...

Brauchen wir KI – ja oder nein? Die wichtigere Frage lautet: Wie beginnen wir so, dass Neugier zum Ausprobieren wächst und Verantwortung bleibt? KI ist kein Ersatz für unser Urteilsvermögen, sondern ein Werkzeug, das Routinen erleichtert und Zeit für das Wesentliche schafft: Zuhören, entscheiden, handeln. Gerade in Beratung, Bildung und Ehrenamt zählt dieses Wie: Es ordnet, ohne zu verordnen.

Der kluge Einstieg ist klein. Man wählt eine harmlose Aufgabe – etwa drei Betreffzeilen für eine E-Mail – und formuliert einen klaren Auftrag: Zweck, Länge, Ton, Zielgruppe. Man lässt sich zwei Varianten geben, prüft Fakten, ergänzt die eigene Handschrift. So entsteht Vertrauen durch Kontrolle. Wichtig ist der Rahmen. Sensible Daten bleiben außen vor, Quellen werden benannt, Inhalte werden überprüft. Wer so arbeitet, behält die Steuerung und nutzt KI als Sparringspartner statt als unfehlbare Autorität.

Es lohnt sich, Wiederkehrendes zuerst zu automatisieren: sortieren, strukturieren, zusammenfassen, entwerfen, inspirieren. Nicht, um Expertise zu ersetzen, sondern um sie besser vorzubereiten. Es gilt die 80/20 Regel, 80 Prozent maschinelle Unterstützung, die entscheidenden 20 Prozent trifft am Ende der Mensch.

Ich sehe meine Aufgabe darin, Menschen bei diesen ersten Schritten zu begleiten: Hürden niedrig, Wirkung spürbar, Risiken im Blick. Eine kurze tägliche Übung reicht: ein kleiner Auftrag, ein ehrlicher Rückblick. Aus Routine wird Können.

Am Ende zählt nicht das Ob, sondern das Wie. Wo wir bewusst auswählen, klar beauftragen und kritisch nachschärfen, gewinnen wir Zeit und Haltung. KI ist kein Zauberstab – aber ein guter Werkzeugkoffer. Öffnen, ausprobieren, dazulernen: So wird aus Neugier Verantwortung – und aus dem ersten Schritt ein gangbarer Weg für morgen.

In der EU soll ein weltweites Nachweissystem...

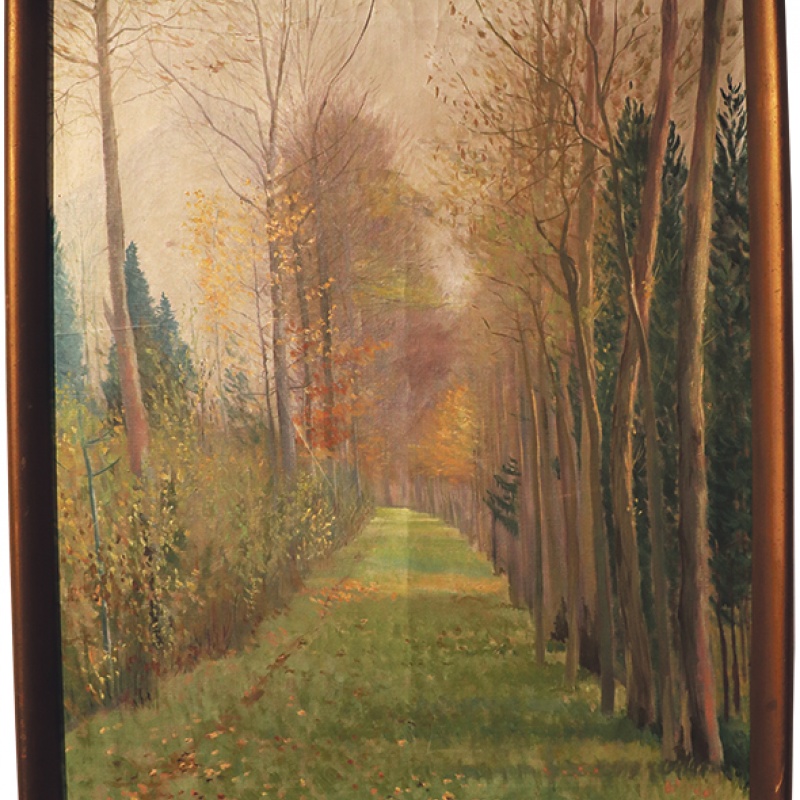

In der EU soll ein weltweites Nachweissystem für Holzlieferungen eingerichtet werden. Grundsätzlich ist dieses Bekenntnis zu mehr Nachhaltigkeit ja positiv, aber in der Umsetzung fehlt leider wieder einmal der Hausverstand, denn die Erfinder dieser Regelung wollen alle über denselben Kamm scheren – solche, die Raubbau an ihren Wäldern betreiben, genauso wie nachhaltig wirtschaftende Länder.

Das gern strapazierte Wort „Nachhaltigkeit“ stammt aus der Forstwirtschaft und Österreichs Waldwirtschaft wird durch ein strenges Forstgesetz, das der Walderhaltung höchste Bedeutung beimisst, bestimmt.

Die bei uns praktizierte nachhaltige Holznutzung funktioniert und die Waldfläche wird jährlich sogar mehr. Die Regelungen der EU-Entwaldungsverordnung, die eigentlich die Rodung tropischer Regenwälder verhindern sollen, sind daher „nötig“ wie ein riesiger Klotz am Bein. Wir haben in Österreich keine illegalen Entwaldungen und trotzdem müsste aufgrund der Verordnung jede/r Waldbesitzer/-in, und das sind bei unserer Kleinwaldstruktur sehr viele, eine Online-Registrierung durchführen, und für jede Holznutzung eine geolokalisierte Referenznummer auf einer EU-weiten Plattform lösen.

Fehlt die Referenznummer, darf das Holz nicht in Verkehr gebracht, gesägt oder bearbeitet werden. Die gesamte Lieferkette steht und damit sind ganze Verarbeitungs- und Industriezweige von dieser überzogenen Regelung, betroffen. Das geht weit über die Forstwirtschaft hinaus.

Länder mit nachhaltiger Waldbewirtschaftung verdienen die „Null-Risiko“-Kategorie statt zusätzlicher Aufzeichnungen und Registrierungen. Es bleibt zu hoffen, dass es noch zum Einlenken kommt. Dies könnte den Anreiz für nachhaltige Waldbewirtschaftung erhöhen und das Ziel stärken.

In Vorarlberg leben und arbeiten viele...

In Vorarlberg leben und arbeiten viele erfolgreiche Gestaltende und Designer:innen. Das zeigt sich nicht zuletzt bei den zahlreichen Vorarlberger Preisträger:innen bei internationalen und nationalen Wettbewerben. Diese Erfolge kommen nicht von ungefähr: Sie sind Ausdruck einer Haltung, die Gestaltung nicht als bloßes Styling, sondern als kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Faktor versteht.

Design prägt unser tägliches Miteinander. Ob in öffentlichen Räumen, digitalen Anwendungen oder haptischen Produkten: Gestaltung beeinflusst, wie wir kommunizieren, uns orientieren und handeln. In einer komplexen Welt brauchen wir gestalterische Kompetenz. Denn Design formt unsere Umwelt – und damit unser Zusammenleben. Im designforum Vorarlberg glauben wir an die Bedeutung guter Gestaltung, deren breite Vermittlung und schaffen ein Bewusstsein für ihre Wirkung.

Im aktuellen Programm widmen wir uns der Intuition. Jener leisen Stimme, die als Ergänzung zu Rationalität und analytischem Denken wirkt. Intuition verbindet Erfahrung, Empathie und Wissen und hilft uns, Lösungen zu finden und Entscheidungen zu treffen. Ein Designprozess lebt von Zwischenräumen, Impulsen und Atmosphäre. Dabei ist Intuition kein Zufall. Durch Aufmerksamkeit, Reflexion und Übung lässt sie sich stärken. Genau dazu laden wir ein: Als Vernetzungsplattform bieten wir im designforum Vorarlberg in der CampusVäre mit Ausstellungen, Workshops, Vorträgen und Hands On Formaten Raum zum Lernen, für Inspiration, Innovation und Diskurs.

Es ist Zeit, wieder einen wohlwollenden...

Es ist Zeit, wieder einen wohlwollenden Austausch zu pflegen, Diskurs zuzulassen und zu stärken, anstatt sich der Bequemlichkeit halber mit Schulterklopfern und Ja-Sagern zu umgeben.

Es ist Zeit, wieder mehr ins Tun zu kommen, Dinge wohl durchdacht zu entwickeln und seltener uns selbst und anderen schmeichelnd davon zu berichten, in welchen Belangen wir zu den Besten gehören. Es ist Zeit, nicht zu tun, damit getan ist, sondern Fragen zu stellen und Inhalte zu klären, um gute Lösungen zu schaffen, die mittelfristig positive Entwicklungen für viele Lebensbereiche ermöglichen – in unseren Schulen, der medizinischen Versorgung, einer effektiven Verwaltung u.v.m.

Es ist Zeit, jene Mauern wieder abzubauen, hinter denen sich viele in der Coronazeit zurückgezogen haben, um mit möglichst wenigen Kontakten durch den Alltag zu kommen. Wir täten gut daran, im Denken und Handeln wieder offener zu werden. Unsere Gesellschaft braucht Persönlichkeiten, die verantwortungsvoll und weitblickend agieren. Aktuell glauben viele, alles zu wissen und zu können, von der Bürokraft bis zum Vorstandsvorsitzenden und sind „Experten“ für quasi alles. Vorarlberg sah sich lange als Land mit verlässlichen Fachleuten. Nun scheinen diese – aus den verschiedensten Gründen – lästig. Das Blenden und Ankündigen stellt sich immer mehr vor das Substanzielle.

Noch vor einigen Jahren hat gegolten: Das Erreichte zählt! Nun genügt offenbar: Das Erzählte reicht ... Es bleibt die Hoffnung, dass wir in unserer Region wieder aufwachen und zu alter Kraft kommen. Dazu braucht es mutige Führungskräfte, die gestalten statt verwalten, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wieder ins aktive Gestalten und so ins Tun kommen. Wie weit können wir mit den guten Voraussetzungen in unserer Region wieder kommen!

Manche halten Reduktion für Verzicht. Für mich...

Manche halten Reduktion für Verzicht. Für mich ist es das Gegenteil: Freiheit. Klarheit. Haltung. Im SCHWANEN in Bizau heißt „reduce to the max“, dass wir nicht alles machen – aber alles richtig gut. Wir glauben nicht an Schnickschnack, sondern an Essenz.

Das beginnt beim Bauen mit Holz aus dem Bregenzerwald und endet nicht bei der Speisekarte. Wir kochen kompromisslos biologisch, mit Zutaten aus dem eigenen Garten oder von Partner:innen aus der unmittelbaren Umgebung. Was gerade wächst, kommt auf den Teller. Und was nicht da ist, wird nicht ersetzt – sondern einfach weggelassen. Das bringt Fokus, Qualität und Sinn.

Auch das Weglassen will gelernt sein. Nicht nur in der Küche, sondern überall: im Alltag, im Umgang mit Ressourcen, mit Menschen, mit Zeit. Wer sich für das Wesentliche entscheidet, lebt bewusster – und oft auch besser. Man sieht klarer. Spürt mehr. Wird ehrlicher.

Ich glaube fest daran: Weniger Ballast bringt mehr Leichtigkeit. In einem Haus. In einem Unternehmen. In einem Leben.

„Reduce to the max“ ist für uns kein Trend. Sondern eine Haltung. Eine, die trägt. Für uns im SCHWANEN. Für den Bregenzerwald. Und vielleicht auch für die Zukunft.

Inklusion bedeutet, dass alle Menschen –...

Inklusion bedeutet, dass alle Menschen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Behinderung, Alter oder Religion – gleichberechtigt teilhaben können. Inklusion sollte keine Meinung, sondern eine gelebte Haltung sein.

Eine Ansicht ist individuell, oft situationsabhängig und veränderlich. Sie spiegelt persönliche Meinungen wider, kann aber leicht ignoriert oder relativiert werden. Wird Inklusion nur als Ansicht betrachtet, besteht die Gefahr, dass sie nicht nachhaltig in die Unternehmenskultur eingebettet wird. Sie bleibt dann ein Ideal auf dem Papier, ohne konkrete Umsetzung.

Demgegenüber steht die Haltung – ein inneres Werteverständnis, das das Handeln prägt. Wenn Unternehmen Inklusion als Haltung verankern, zeigt sich das in strukturellen Maßnahmen, in der Führungskultur sowie in der täglichen Zusammenarbeit. Es werden barrierefreie Arbeitsplätze geschaffen, vielfältige Teams gefördert und inklusive Sprache verwendet. Führungskräfte werden sensibilisiert und übernehmen Verantwortung für eine offene, wertschätzende Arbeitsumgebung.

Inklusion erfordert damit ein bewusstes Engagement und eine langfristige strategische Ausrichtung. Sie beginnt bei der inneren Überzeugung und zeigt sich im Handeln. Unternehmen, die Inklusion als Haltung leben, profitieren von vielfältigeren Perspektiven, höherer Innovationskraft und einem stärkeren Wir-Gefühl.

Fazit: Inklusion ist keine bloße Meinung – sie ist Ausdruck einer unternehmerischen Haltung und sollte integraler Bestandteil jeder zukunftsorientierten Unternehmenskultur sein.

Auch dieses Jahr haben sich 16 Organisationen...

Auch dieses Jahr haben sich 16 Organisationen zusammengeschlossen und zum zweiten Mal den Sizzlin’ Summer Bash im Honolulu in Bregenz gefeiert. Es sind Coworkings, Plattformen und Institutionen, die bereits jetzt dritte Orte schaffen, an denen Wirtschaft, Zusammenarbeit und Gesellschaft neu gedacht und gelegt werden. Genau das braucht Vorarlberg, als eine traditionell industrielastige Region. Die globale Wirtschaftskrise, die Verschiebungen der globalen Marktwirtschaft, der gerade etwas wegdiskutierte Klimawandel (der sich in diesen Wochen wieder sehr real anfühlt) und nicht zuletzt Veränderungen, die mit künstlicher Intelligenz einhergehen, fordern, dass wir uns als Gesellschaft und Menschheit neu definieren. Es ist ein natürlicher Impuls des lokalen Machtspiels, die Rahmenbedingungen für die Industrie weiter zu optimieren, doch wirkt das oft als lebenserhaltende Maßnahme. Eigentlich notwendige Veränderungen werden gemeinsam mit unserer privilegierten Situation leichtfertig verspielt.

Die 16 Organisationen des Sizzlin’ Summer Bashs sind angetreten, um durch Tun neues Denken zu etablieren. Sie machen das bereits heute und wirken an den unterschiedlichsten Stellen unserer Gesellschaft. Das wird zum Teil als Unruhe wahrgenommen, ist aber im Kern konstruktiv, weil hier Dinge gemacht und erreicht werden. Es bleibt die Hoffnung, dass dieses Tun und diese Initiativen nachhaltiger sind, als zum Beispiel das Honolulu in Bregenz. Drei Sommer wurde hier einer offenen, urbanen und den Menschen zugewandten Kultur Raum gegeben. Jetzt weicht dieser wunderbare Ort einem ordentlichen Bau nach Vorarlberger Art und Bregenz ist wieder „ghörig“. Vorarlberg sollte mehr Honolulu werden.

Wo wären wir ohne den Mut, Risiken einzugehen...

Wo wären wir ohne den Mut, Risiken einzugehen? Ohne Menschen, die nicht nur Ziele setzen, sondern bereit sind, den herausfordernden Weg dorthin zu gehen? Unsere Gesellschaft braucht dringend Führungskräfte, mutige Selbständige und Unternehmer, die vorangehen, Probleme lösen und mit ihren Ideen unser Leben verbessern. Eine funktionierende Wohlstandsgesellschaft beruht auf Eigenverantwortung, harter Arbeit und dem Willen, Dinge zu bewegen. Was wir nicht brauchen, ist der Rückzug in Bequemlichkeit, ein Streben nach der 4-Tage-Woche als Ideal oder das Abwarten, bis andere Probleme lösen. Wir stehen vor Herausforderungen, die Tatkraft, Kreativität und Entschlossenheit erfordern.

Als Unternehmer oder Führungskraft trägst du Verantwortung, nicht nur für dein eigenes Schicksal, sondern für deine Mitarbeiter und deren Familien. Gute Arbeitgeber schaffen sichere und attraktive Arbeitsplätze, die Familien ein Leben in Würde und Wohlstand ermöglichen. Daraus wächst mehr als wirtschaftlicher Erfolg. Es entsteht die Basis für bessere Bildung, moderne Infrastruktur und ein starkes Gesundheitssystem. Unsere Kinder brauchen Vorbilder, die zeigen, dass sich Mut und Engagement lohnen. Sie sollen lernen, dass Wohlstand nicht von allein kommt, sondern das Ergebnis von Einsatz, Innovation und Fairness ist. Ein starkes Unternehmertum ist der Motor unserer Gesellschaft. Es schafft Chancen, Sicherheit und Perspektiven, von denen alle profitieren.

Wir brauchen Menschen, die nicht fragen, was andere für sie tun können, sondern die selbst gestalten, anpacken und ihre Träume verwirklichen. Unternehmergeist ist kein Selbstzweck, sondern die Grundlage einer Gesellschaft, in der wir besser leben können. Es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen.

Wie John F. Kennedy sagte: „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann – frage, was du für dein Land tun kannst.“

Wie können wir junge Menschen zur Wahl...

Wie können wir junge Menschen zur Wahl motivieren? Und lässt sich Demokratie körperlich darstellen? Mit diesen Fragen besuchten wir im April zu fünft die Montessori-Schule in Ludesch, wo uns 30 Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 bis 15 Jahren erwarteten. Gemeinsam eröffneten wir das „Demokratie Repaircafé & Kunst“, ein neues Format, das aus einem mehrmonatigen Beteiligungsprozess mit 12 Kultur- und Jugendeinrichtungen sowie jungen Menschen entstand. Das Projekt möchte Kinder und Jugendliche dazu motivieren, Politik mitzugestalten. Dazu reicherten wir das bereits bestehende „Demokratie Repaircafé“ mit verschiedenen Kunstformen an.

Unser Anliegen ist, sich nicht nur auf das gesprochene Wort zu verlassen, sondern auch bildnerische, rhetorische und körperliche Darstellungsformen zu lernen, um sie entsprechend einsetzen zu können. Wir – die IG Kultur Vorarlberg, die IG Demokratie und die drei Künstler – waren davon überzeugt, im Workshop ebenso viel zu lernen wie die jungen Menschen, und doch waren wir überwältigt: Einerseits zeigten sie eigenständig erforscht gesellschaftliche Probleme, wie etwa mangelnde Gleichberechtigung, die Gefahr von Diktatur und die Macht von Medien auf. Andererseits erkannten wir alle während der Abschlusspräsentation mit Jonglage, farbintensiven Bildern, balancierten Körper-Pyramiden und flammenden Reden, dass es unsere blühende Fantasie und Körper braucht, um etwas Größeres sichtbar zu machen. Besonders berührend war die große Sympathie, die wir einander schenkten – aus meiner Sicht eine emotionale Zutat, die uns ohne Angst vor Fehlern an unserem Gut Demokratie weiterbauen und alle Generationen umarmend wagemutig weitergehen lässt.

Kreislaufwirtschaft: Viele sprechen vom Weg in...

Kreislaufwirtschaft: Viele sprechen vom Weg in die Zirkularität. Die genaue Route ist aber noch nicht abgesteckt. Das mag an den unzähligen Möglichkeiten liegen. Doch immer wieder fällt mir auf, die ersten Schritte zu setzen ist leicht, wenn man sich nicht in den Fäden der Komplexität eines Themas verstrickt – und nach den ersten Schritten ist dann der rote Faden leicht gefunden.

Viele Gemeinden versuchen bei dem anzufangen, was schon da ist. Lagerräume, Keller und Dachböden: Schier unendliche Schatzkammern, die nun genutzt werden können. Personen, die sich ihrer Schätze entledigen wollen, haben seit diesem Jahr die Möglichkeit, gute Sachen in den Sammelzentren der Gemeinden zur Wiederverwendung abzugeben. Es ist das Menschen-Natürlichste, seinen Dingen ein möglichst langes Leben zu schenken. Schließlich binden wir uns als soziale Wesen nicht nur an Menschen, sondern auch an unsere Gebrauchsgegenstände. Das Angebot wird folglich mit Freude angenommen. Wenn dieser Grundsatz verstanden ist, ist der Kreativität nichts mehr in den Weg zu setzen. So kann das Thema spielerisch erkundet werden.

Vorarlberg ist ein Tourismusland, es gibt immer mehr Workshops und Arbeitsgruppen zum Thema Kreislaufwirtschaft im Sektor. Planung bis ins kleinste Detail, landesweite Standards, österreichweite Strategien, europaweite Kooperationen, das sind oft die Schlagwörter, die fallen. Auch hier liegt die Expertenebene etwas fern und der erste Schritt doch so nah! Bei Umbauten können auch die Einrichtungsgegenstände der Unternehmen einfach zur Wiederverwendung abgegeben werden. Ein Versuch startet noch dieses Jahr. Mitmachen lohnt sich! Denn: Der erste Schritt, wenn auch einfach, eröffnet alle Pfade, auch die in die Zirkularität.

Vorarlberg steht im Wettbewerb um gut...

Vorarlberg steht im Wettbewerb um gut ausgebildete internationale Fachkräfte, die unseren Wirtschaftsstandort stärken. Doch wer langfristig bleiben soll, braucht mehr als nur einen Arbeitsplatz – es geht um soziale Einbindung und das Gefühl, willkommen zu sein.

Eine berufliche Chance mag der erste Anreiz sein, ins Ausland zu ziehen, doch die Entscheidung, zu bleiben, hängt davon ab, wie gut sich Menschen in ihrer neuen Umgebung zurechtfinden und wie wohl sie und ihre Familien sich fühlen. Genau hier liegt unsere Herausforderung – und zugleich unsere Chance.

Es beginnt mit scheinbar einfachen Fragen: Wie finde ich eine Wohnung? Wo melde ich mein Kind im Kindergarten an? Wie funktioniert das Gesundheitssystem? Für Menschen, die nicht in Vorarlberg aufgewachsen sind, ist es oft schwer, die entsprechenden Antworten zu finden.

Fast noch wichtiger ist die soziale Komponente. Um sich in Vorarlberg zu Hause zu fühlen, braucht es soziale Kontakte, Freundschaften und ein unterstützendes Netzwerk. Gelingt es nicht sozialen Anschluss zu finden, ziehen gut qualifizierte Talente häufig wieder weg. Eine gelebte Willkommenskultur ist ein Schlüssel, um diese langfristig zu binden.

Wer sich willkommen fühlt, bleibt. Und wer bleibt, bringt nicht nur wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch kulturelle Vielfalt und gesellschaftlichen Mehrwert. Integration ist die Grundlage für wirtschaftliche Stärke und kulturelle Bereicherung zugleich.

Vorarlberg hat die Chance, sich als Lebensraum zu positionieren, der Menschen aus aller Welt willkommen heißt. Die Frage ist nicht, ob wir diese Chance ergreifen sollten, sondern wie konsequent und kreativ wir sie gestalten.

1987 erschien der Song von R.E.M. und zwei...

1987 erschien der Song von R.E.M. und zwei Jahre später, 1989 wurde er in der erhofften globalen Zeitenwende hin zu einem liberal-demokratischen „End of History“ manchmal zitiert. Heute erleben wir auf dramatische Weise eine ganz andere Zeitenwende: Fukuyamas Traum ist längst ausgeträumt, spätestens seit der Münchner Sicherheitskonferenz mit dem gespenstischen Auftritt des US-Vizepräsidenten JD Vance haben wir die Tragweite des amerikanischen Alptraums einer zweiten Amtszeit Trumps mit weiten Toren zur Macht für Tech-Oligarchen erkannt. Im Juni 1987 hatte Ronald Reagan am Brandenburger Tor Gorbatschow aufgefordert, das Tor zu öffnen, die Mauer niederzureißen. Der politisch pyromane Biedermann aus Middletown (Ohio) forderte die Europäer in München auf, die Büchse der Pandora zu öffnen und die Brandmauer zum Rechtsextremismus niederzureißen. Vance hat eine Grenze überschritten und wir wohl eine Schwelle, vor der Ralf Dahrendorf schon 1997 prophetisch gewarnt hat: „Globalisierung beeinträchtigt den Zusammenhalt von Bürgergesellschaften, auf denen der demokratische Diskurs gedeiht. Globalisierung ersetzt die Institutionen der Demokratie durch konsequenzlose Kommunikation zwischen atomisierten Individuen. … Ein Jahrhundert des Autoritarismus ist keineswegs die unwahrscheinlichste Prognose für das 21. Jahrhundert.“

Wir müssen dem orwellschen Newspeak von Trump und seinen putinfreundlichen europäischen Bewunderern entschieden und mutig entgegentreten. Orwell hat uns in seiner Dystopie 1984 gewarnt, was es heißt, wenn wir den Kampf gegen den Autoritarismus und Putins Neo-Imperialismus verlieren: „Wenn Sie ein Bild von der Zukunft haben wollen, so stellen Sie sich einen Stiefel vor, der auf ein Gesicht tritt. Unaufhörlich.“

Einen Konflikt zu ignorieren, erscheint oft...

Einen Konflikt zu ignorieren, erscheint oft einfacher, als ihn auszutragen. Bleiben Spannungen im Team oder in Projekten aber unausgesprochen, können Missverständnisse, Frustrationen und Unzufriedenheit im Verborgenen wachsen. Langfristig führt das zu einem schleichenden Vertrauensverlust. Dieses Risiko ist nicht zu unterschätzen, denn negierte Konflikte wirken wie ein schwelendes Feuer: Sie brechen häufig zu einem späteren Zeitpunkt in heftigerer Form aus, was die Lösung noch schwieriger und für die Beteiligten emotional belastender macht. Dabei liefern Differenzen in Organisationen nützliche Hinweise auf Probleme und Schwachstellen. Praktischerweise halten Konflikte auch die notwendige Handlungsenergie bereit, um schwierigen Situationen oder Widerständen zu begegnen. Zum Beispiel, wenn im Zuge einer Umstrukturierung gefordert ist, Funktionen und Schnittstellen neu zu regeln. Wer macht was in seinem Arbeitsbereich zusätzlich (oder nicht mehr) und wer ist ab sofort in welcher Rolle tätig? Wo sind Zuständigkeiten zwischen Abteilungen neu zu verhandeln, wer adressiert Aufgabenpakete und wer trifft welche Entscheidungen? Ob Groß- oder Kleinbetrieb: Die strittigen Themen gleichen sich. Aber es zeigt sich immer wieder, dass selbst festgefahrene Beziehungskonflikte auf Sachkonflikten aufbauen. In der Denkweise der Mediation geht es deshalb nicht um Vergangenheitsbewältigung, sondern um die Frage, wo die Schnittmenge der Interessen liegt und wo der Lösungsraum, den man gemeinsam und als Team bearbeiten will.

Wer den Mut hat, Konflikte offen anzusprechen, reduziert Stress, schafft Klarheit und gewinnt an Resilienz. Und setzt damit auf eine wichtige Ressource, um flexibel und adaptiv auf Veränderungen, Krisen oder unerwartete Herausforderungen zu reagieren.

Wir leben in unsicheren Zeiten. Kriege, die...

Wir leben in unsicheren Zeiten. Kriege, die Teuerung und weitere Krisen bergen die Gefahr der sozialen Destabilisierung in sich. Sie erhöhen den Druck auf gesellschaftliche Systeme sowie auf Einzelpersonen. Und bekanntlich stellen zusätzlicher Druck und die damit einhergehenden Unsicherheiten und Ängste Risikofaktoren für das Auftreten von häuslicher Gewalt dar, da sie bereits vorhandene Mechanismen von Gewalt verstärken.

Häusliche Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das nach wie vor eng mit den Strukturen der patriarchalen Gesellschaft zusammenhängt. Das Geschlechterverhältnis ist wesentlich durch ein Machtgefälle zwischen Frauen und Männern gekennzeichnet. Dabei dient Gewalt an Frauen der Aufrechterhaltung der Machtungleichheit in Beziehungen. Dem müssen wir entschieden entgegentreten. Um Gewalt möglichst präventiv und nachhaltig zu verhindern, müssen wir uns aktiv für die Gleichstellung der Geschlechter und veränderte Rollenbilder stark machen. Es ist unsere gesamtgesellschaftliche Verpflichtung, eine klare Haltung gegen Gewalt einzunehmen und Machtverhältnisse abzubauen – und hierfür bedarf es der Zusammenarbeit vieler.

Im Kampf gegen Gewalt spielt auch die Arbeit mit (potenziellen) Täter:innen eine zentrale Rolle, denn nur die Täter:innen selbst können ihr Verhalten ändern und damit der Gewalt ein Ende setzen. In der Beratung gilt es, die Klient:innen dabei zu unterstützen, sich kritisch mit ihrem gewalttätigen Verhalten auseinanderzusetzen. Denn nur durch das Herausarbeiten der Eigenverantwortung und die Verantwortungsüberahme für die Gewalttaten kann es gelingen, Verhaltensänderungen zu erzielen und zukünftig auf gewaltfreie Handlungsalternativen zurückzugreifen.

Nachhaltigkeit ist schon lange kein...

Nachhaltigkeit ist schon lange kein Nischenthema mehr, sondern hat sich zu einem zentralen Aspekt in unserer Gesellschaft entwickelt. Das gilt grundsätzlich ebenso für den Klimaschutz, auch wenn dieser oft zu polarisieren scheint. Was man konkret unter dem Begriff der Nachhaltigkeit versteht, kann also sehr verschieden sein.

Bei Haberkorn sind wir überzeugt, dass Nachhaltigkeit eine wesentliche Grundlage für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ist. Diese Überzeugung teilen viele zukunftsorientierte Unternehmen.

Durch die neue EU-Gesetzgebung CSRD werden nun aber auch große Unternehmen, die Nachhaltigkeit bisher nicht in ihre Strategie integriert haben, dazu verpflichtet, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für Unternehmen wie Haberkorn, die sich lange schon konsequent der Nachhaltigkeit verschrieben haben, kann sich der bürokratische Mehraufwand gelegentlich etwas mühselig anfühlen. Dennoch ist es erfreulich, dass dadurch eine breitere Auseinandersetzung und mehr Transparenz in diesem wichtigen Bereich entstehen.

Wer die Vorteile nachhaltigen Handelns – für das Unternehmen, die Mitarbeitenden und das eigene Umfeld – erkannt hat und langfristig ausgerichtet ist, wird sich von äußeren Entwicklungen in eine andere Richtung nicht von diesem Weg abbringen lassen. Für Haberkorn bedeutet das, dass wir weiterhin mit Nachdruck an unseren ambitionierten Klimazielen arbeiten – sowohl innerhalb des Unternehmens als auch entlang unserer Wertschöpfungskette. Unser Ziel bleibt klar: Netto-Null-Emissionen.

Ich freue mich, für ein solches Unternehmen arbeiten zu dürfen und bin überzeugt, dass viele Unternehmen diesen Weg ebenso weitergehen werden. Das macht mich trotz der sich in letzter Zeit häufenden negativen Schlagzeilen optimistisch für die Zukunft.

Mathematik ist nicht nur für Wirtschaft und...

Mathematik ist nicht nur für Wirtschaft und Technik wichtig, sondern auch für unsere Demokratie. In einer Welt, die zunehmend von mathematischen Modellen geprägt ist, sind fundierte mathematische Kenntnisse für mündige Bürgerinnen und Bürger unerlässlich.

Themen wie Corona, Klimawandel oder Migration werden immer mit Statistiken und Wahrscheinlichkeiten diskutiert. In der Corona-Pandemie wurden wir täglich mit Reproduktionszahlen, Inzidenzen und Impfquoten konfrontiert. Beim Klimawandel geht es um CO2-Emissionen, Temperaturanstiege und Wahrscheinlichkeiten für Extremwetterereignisse. Und bei der Migrationsdebatte spielen Statistiken über Zuwanderung, Asylverfahren und Integration eine zentrale Rolle. Um bei diesen komplexen Themen verantwortungsvoll mitbestimmen zu können und nicht alles einer politischen Elite oder vermeintlichen Experten zu überlassen, braucht es eine gute mathematische Bildung. Nur wer die Zahlen und Modelle hinter den Schlagzeilen versteht, kann sich eine eigene Meinung bilden und fundierte Entscheidungen treffen.

Mathematische Bildung bedeutet nicht nur, Formeln auswendig zu lernen und Gleichungen zu lösen. Es geht darum, logisch zu denken, kritisch zu hinterfragen und Zusammenhänge zu erkennen.

Die Wiege der Mathematik waren die Diskussionen in den alten griechischen Demokratien – ein Hinweis darauf, wie eng Mathematik und Demokratie schon immer miteinander verbunden waren.

Eine gute mathematische Bildung ist daher nicht nur eine Frage der individuellen Förderung, sondern auch eine Frage der gesellschaftlichen Verantwortung. Es ist Aufgabe der Schulen, aber auch der Medien und der Politik, mathematische Kenntnisse zu vermitteln und das Interesse an Mathematik zu fördern. Denn nur eine informierte und aufgeklärte Gesellschaft kann eine lebendige Demokratie sein.

Worte können stärken. Worte können schwächen....

Worte können stärken. Worte können schwächen. Sie geben Hoffnung, sie machen aber auch Angst. Worte können direkt aber auch verdeckt sein. Sie können offen, aber auch intransparent sein. Ist uns bewusst, welche Kraft, aber auch welche Macht unsere Worte innehaben?

Worte wirken auf unsere Gesundheit. Es gibt die ermutigenden, aber auch die abwertenden Worte. Worte können sanft, aber auch wie ein aufgeblasener Luftballon sein. Das klare Wort berührt und hält lange, da es aus einer inneren Stärke kommt. Das aufgeblasene Wort verfliegt schnell, denn es stammt aus einer inneren Leere.

Ein glücklicher Unternehmer behält trotz Herausforderungen sein Erfolg im Auge. Er sucht dabei nach Lösungen und baut sein Wortfeld mit positiven klaren und direkten Worten auf. Als Führungskraft in einem gesunden Unternehmen blickt er gerne durch die mitarbeiterorientierte Brille. Er verfügt über ein nettes Umfeld, seine Familie und Kinder schätzt er, er ist dankbar für sein Leben und seinen Erfolg und ist rundum zufrieden. Ein unglücklicher Unternehmer ist mit verletzenden negativen Worten unterwegs, sucht ständig nach Fehlern bei den anderen und läuft hauptsächlich mit seiner profitorientierten Brille durch das Leben. Sein Verhalten und seine Kommunikation sind undurchsichtig und lieblos. Vor lauter Profit rennt er sein Umfeld um, ohne es zu merken. Was den Glücklichen vom unglücklichen Unternehmer unterscheidet, ist eine gesunde und ungesunde Sichtweise sowie eine unterschiedliche Wortwahl. Es geht nicht darum als Unternehmer überall liebend und sanft durch die Welt zu gehen, sondern sich bewusst für eine gesunde Sichtweise und eine wertschätzende Ausdruckweise zu entscheiden.

Mutige Innovationsmotoren wie die Schweiz und...

Mutige Innovationsmotoren wie die Schweiz und ihre Kantone setzen auf drei Aspekte erfolgreicher Politik: die Bereitstellung guter Rahmenbedingungen und eine hohe Autonomie der Unternehmen bei der Entwicklung neuer Ideen zur Marktfähigkeit. Zudem übernimmt die Schweizer Politik seit einigen Jahren eine noch aktivere Rolle: Sie definiert thematische Förderprogramme zur Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen oder unterstützt Startups vor ihrem Markteintritt direkt mit Geld.

Was finden wir dazu im Arbeitsprogramm der neuen Landesregierung? Sie setzt insbesondere auf klassische Methoden: die Schaffung guter Rahmenbedingungen und die Autonomie der Unternehmen. Es geht ihr vor allem um die Schaffung von leistungsfähiger Infrastruktur, die Förderung von Grundlagen- und angewandter Forschung, eine effektive Bürokratie oder gut ausgebildete Arbeitskräfte.

Eine aktive Innovationspolitik, die gezielt Projekte anstößt und gestaltet, plakatiert sie aber zurückhaltend. Auch bei Startups geht es ihr ebenso um Rahmenbedingungen. Eine aktive Rolle bei der thematischen Ausrichtung von Förderungen findet sich nicht. Gerade dies wäre aber notwendig, um Schwerpunkte setzen zu können. So zeigt zum Beispiel eine Auswertung der von der Österreichischen Forschungsförderung in Vorarlberg unterstützten Projekte 2023, dass knapp die Hälfte der Projekte nicht thematisch kategorisiert werden kann.

Aber vielleicht ist das Arbeitsprogramm ja nur der Auftakt für eine aktivere Rolle. Denn im Programm findet sich ein Absatz zur Unterstützung von Unternehmen bei der Entwicklung neuer Technologien und Produkte. Dies ist neu gegenüber den aktuellen Förderinstrumenten und könnte ein Hebel dafür sein, dass die Landesregierung eine noch mutigere Rolle bei der Innovationspolitik einnimmt.

Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat...

Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“

Nein, diese Aussage stammt nicht aus einer aktuellen Diskussion über die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters oder über Erziehungsstile, sondern vom griechischen Philosophen Sokrates (469-399 vor Christus). Bereits er war der Meinung, dass die damalige Jugend verkommt. Und diese Annahme diskutiert offensichtlich jede folgende Generation aufs Neue.

Aus diesen Annahmen und den entstehenden Ängsten heraus stellen sich Eltern viele Fragen. Sollen Kinder in eine Spielgruppe, damit diese mit vielen anderen Kindern in Kontakt kommen oder sollen diese zuhause betreut werden? Sollen wir den Kindern das Handy verbieten oder den Umgang mit den digitalen Medien sogar fördern? Passen einige Kinder nicht in das Betreuungs- und Bildungssystem oder passt das System nicht zu den Kindern? Diese Fragen könnten scheinbar endlos fortgeführt werden.

Und auf Fragen liefern viele Expertinnen und Experten auch Antworten. Hinzu kommen noch Meinungen anderer Eltern, welche diese über die sozialen Medien und sonstige Kanäle mit allen teilen. Dies führt dazu, dass wir mit Lösungen und Ratschlägen überschüttet werden.

Schlussendlich bleibt die Frage, was ist richtig und was ist falsch. Und die Wahrheit wird irgendwo zwischen all diesen vermeintlichen Antworten und Lösungen liegen, denn jedes Kind ist glücklicherweise anders und braucht somit auch etwas anderes.

Daher kann ich nur hoffen, dass wir neben all diesen Meinungen auch weiterhin auf unser Gefühl hören und vor allem auch unseren Kindern vertrauen, denn die Jugend von heute ist anders und das ist gut so.

06:20 Uhr ist die Zeit, in der mich mein...

06:20 Uhr ist die Zeit, in der mich mein Radiowecker entspannt aus dem Schlaf trällert. Um 6:30 Uhr dann, noch im Halbschlaf, die ersten Tagesnachrichten. Seit gefühlt mehr als vier Jahren bekommt man aber schon am frühen Morgen einen herben Dämpfer verabreicht. Am liebsten würde man sich gleich wieder unter die warme Bettdecke verkriechen.

Fast jeden Morgen kämpfe ich mit diesem durchaus verständlichen und menschlichen Reflex. Doch ist es auch jener Reflex, welcher mich überzeugter und motivierter denn je für jene Dinge im Leben einstehen lässt, für die es sich lohnt – nämlich gemeinsam mit den zahlreichen anderen konstruktiven und positiven Menschen Lösungen für unsere Herausforderungen zu finden. Das ist kein Schönreden oder Schöndenken, sondern aus meiner Sicht überlebenswichtig. Die eigene Blase zu verlassen und andere Denkmuster einzunehmen, erfordert viel Überwindung. Denn ist es doch eigentlich viel einfacher, die Schuld bei anderen zu suchen, in der Hoffnung, dass sich die Dinge irgendwann von selbst lösen – oder dass ein starker Mann sie für uns lösen wird.

Wir müssen wieder lernen, auf Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Einstellungen zuzugehen. In einem guten Gespräch, im konstruktiven Dialog und mit dem echten Willen, die Probleme im Hier und Jetzt zu lösen. Dafür müssen wir in erster Linie wieder vom Guten im Menschen ausgehen. Zugegeben, das ist in der aktuellen Lage und mit den handelnden Personen die größte Herausforderung unserer Zeit. Doch genau deshalb müssen wir Orte für echte Begegnungen schaffen, in denen wir erfahren, dass es auch anders geht. Denn nur im Dialog werden wir Antworten auf schwierige Fragen finden. Also, Radiowecker an, Bettdecke weg und positiv bleiben.

Bildung und Selbst-Bildung sind zentrale...

Bildung und Selbst-Bildung sind zentrale Momente der persönlichen und psychosozialen Entwicklung, die individuell erlebt und gedeutet werden müssen. Bildung ist mehr als nur ein institutionell geformter Prozess, bei dem Wissen in strukturierten Umgebungen wie Kindergarten, Schulen, Hochschulen oder Universitäten vermittelt wird. Bildung zielt auf eine reflexiv-selbstbestimmte und verantwortete Verwirklichung der eigenen Persönlichkeit, die neben fachlichem Wissen auch ethische Reflexion und die Fähigkeit zum gesellschaftlichen Diskurs beinhaltet. Sie ist damit ein lebensbegleitender Prozess.

Selbst-Bildung ist als konstitutives Charakteristikum von Bildung zu verstehen. Sie ist ein individuell gestalteter Lern- und Entwicklungsprozess im Rahmen der Auseinandersetzung mit sich selbst, der Gesellschaft und der Welt – unabhängig von formalen Bildungsstrukturen. Selbst-Bildung ist untrennbar von freier Selbst-Bestimmung und mündiger Verantwortung.

Der Ansatz zur Kombination von Bildung und Selbst-Bildung bietet eine ideale Grundlage für lebenslanges Lernen und flexible Anpassungsfähigkeit. Eine pädagogische Aufgabe innerhalb der formalen Bildung ist daher primär nicht die Formung des Individuums, sondern die Hinführung und Begleitung zu einer Selbst-Bildung wie auch die Bereitstellung der erforderlichen Rahmenbedingungen und Hilfsmittel – das Fördern einer differenzierten, kritischen und reflektierten Persönlichkeitsentwicklung, die es der:dem Einzelnen ermöglicht, sowohl den persönlichen als auch den gesellschaftlichen Herausforderungen einer dynamischen Welt gewachsen zu sein.

Natürlich bereitet mir der Höhenflug der...

Natürlich bereitet mir der Höhenflug der politischen Extreme Sorge. Auch in Vorarlberg haben 27 Prozent für den selbsternannten Volkskanzler gestimmt. 73 Prozent aber eben nicht, und das selbst in angespannten Zeiten. Außerdem sind die meisten der 27 Prozent keine Extremisten.

Klar, manche werden nicht erreichbar sein: Wer Nazilieder grölt und mit Identitären marschiert, wer seit der Pandemie an die große Verschwörung glaubt und nur den rechten Einheitsbrei der alternativen Medien verfolgt, wird von einer breiten, gemäßigten Mitte schwer zu überzeugen sein. Da vertraue ich unserem demokratischen Rechtsstaat.

Mir geht es vielmehr um die Bekannten, die mit mir Fußball spielen, denen ich im Zug gegenübersitze, mit denen ich vielleicht auch arbeite. Um den Teil der 27 Prozent, den ich niemals als extrem abstempeln würde. Da gibt es berechtigte Ängste, die Populisten leider auf unverantwortliche Weise zu schüren wissen.

In Gesprächen mit diesen Menschen gibt es oft schon nach wenigen Minuten einen kleinen gemeinsamen Nenner – selbst ein gestärktes Europa, die Unverhandelbarkeit der Menschenrechte und der Schutz des Planeten erscheinen dann meist plausibel. Mir fällt auf, dass vielen jungen Menschen unkontrollierte Migration und der politische Islam Sorge bereitet. Der deutsche Minister Cem Özdemir hat kürzlich von unangenehmen Erfahrungen seiner Tochter mit Migranten berichtet. Özdemir wurde dafür aus seiner eigenen Partei scharf kritisiert.

Doch genau darüber sollten wir reden. Diese Themen dürfen wir nicht den Extremisten überlassen. Wer die Ängste so vieler Menschen nicht ernst nimmt und mit moralischem Überlegenheitsgefühl auf sie herabsieht, verhärtet nur die Fronten. Und stärkt die Ablehnung gegenüber konstruktiver Politik. Das wäre mit Blick auf die nächsten Wahlen ein Fehler.

Bis heute haben es Startups in Vorarlberg...

Bis heute haben es Startups in Vorarlberg schwer, als das wahrgenommen zu werden, was sie sind: Innovationsmotoren, die unsere Zukunft prägen – sei es eigenständig oder durch Kooperationen. Diese Unternehmen sind für eine zukunftsorientierte, nachhaltige Wirtschaft unverzichtbar.

Damit Startup-Gründer:innen jedoch ihre Ideen verwirklichen können, benötigen sie Unterstützung, Vertrauen und Raum. Es braucht Mut, neue Ansätze zu fördern, auch wenn sie riskant erscheinen. Denn gerade diese Wagnisse bringen den Wandel, den wir brauchen – nicht nur durch die Ideen selbst, sondern auch durch das dahinterstehende notwendige Mindset.

Immer noch blicken wir neidvoll auf namhafte Startup-Metropolen, in denen Startups längst als wichtige wirtschaftliche Akteure verstanden werden. Vorarlberg funktioniert jedoch ganz anders: Unser Weg muss sein, regionale Stärken zu betonen und ein eigenes Ökosystem zu schaffen. Anstatt Großstädte zu imitieren, können wir eine nachhaltige Startup-Kultur fördern, die auf Authentizität, Gemeinschaft und einem starken Netzwerk basiert.

Ryan Gellert, CEO von Patagonia, bringt es meiner Meinung nach auf den Punkt: „Wir haben das Recht verloren, pessimistisch zu sein.“ Wenn wir nicht entschlossen und optimistisch losgehen, werden wir auch nie dort ankommen, wo wir hinwollen. Es gilt, den Spirit von Startups in unsere Gesellschaft und bestehenden Unternehmen zu integrieren, damit innovative Vorhaben eine Bühne bekommen. Unsere Aufgabe ist es, das Bewusstsein zu stärken, damit dieser Spirit nicht durch Tradition oder Risikoarmut erstickt wird, und der Region somit neue Wettbewerbsvorteile verschafft werden können.

Seit drei Jahren sammeln wir im Vorarlberger...

Seit drei Jahren sammeln wir im Vorarlberger Kinderdorf (www.wir-kinder-vorarlbergs.at) Kindheitsgeschichten aus Vorarlberg. Die Erzählungen zeigen, was Kinder stark macht. „Machen lassen statt bremsen“, so beschreiben viele in ihren Erinnerungen das Credo ihrer Perspektivengeber. Sie halten kein Plädoyer für einen naiven „Laissez-faire Erziehungsstil“, sondern sprechen von Erwachsenen, die in ihre Fähigkeiten vertraut haben. Das Resultat sind Mut und Entscheidungsfreude.

Das ist wichtig, denn für die Entwicklung unserer Gesellschaft brauchen wir mutige, entscheidungsstarke Bürger und Bürgerinnen. Die Geschichten machen bewusst, dass es an uns Erwachsenen liegt, ob Kinder das dafür notwendige Vertrauen erhalten und wie es gelingt, Kindern Lebensmut zu geben. Heute reden wir vom Zeitalter der multiplen Krisen und Transformationen. Das macht wenig Mut. Wir brauchen Initiativen, die Zuversicht und Orientierung vermitteln. Entscheidend sind dafür Vertrauen und sichere Freiräume für Entwicklung.

Deshalb hat es uns gefreut, dass Jugendliche aus Vorarlberger Schulen, die wir zu einer Innovationsplattform für die Entwicklung von neuen „Spielräumen für Kinder“ eingeladen haben, selber diese Freiräume eingefordert haben. Anstatt Angebote von Erwachsenen zu verlangen, haben sie die Idee für das „Camp Freigeist“ entwickelt. Jugendliche verbringen eine Woche ohne Erwachsene im Kinderdorfhaus in Schönenbach. Die Verantwortung für das Programm inklusive Kochen und Aufräumen übernehmen sie selbst. Dafür wollen sie mit uns Jugendliche für diese Aufgabe ausbilden. Wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass das Camp Freigeist Realität wird. Denn wir sind davon überzeugt, dass unsere Zukunft von mutigen Jugendlichen abhängt, die lernen dürfen, Verantwortung zu übernehmen.

Die ersten Vertreter der Generation Z beenden...

Die ersten Vertreter der Generation Z beenden gerade ihr Studium und starten ins Arbeitsleben. Digital Natives, wie sie auch genannt werden, sind in einer Welt aufgewachsen, in der das Internet allgegenwärtig ist und soziale Medien einen bedeutenden Einfluss auf ihr Leben haben.

Beim Berufseinstieg suchen sie nach Arbeitgebern, die ihnen eine sinnvolle Tätigkeit und Raum für persönliche Entwicklung bieten. Daher sind Unternehmen, die auf eine integrative Unternehmenskultur, nachhaltige Praktiken und soziale Verantwortung setzen, besonders attraktiv für diese jungen Talente.

Technologische Kompetenz ist für die Generation Z selbstverständlich. Sie bringen bereits ein hohes Maß an digitalen Fähigkeiten und eine Affinität zu neuen Technologien mit. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Generation Z ist die soziale Vernetzung. Sie bevorzugen flache Hierarchien und eine offene Kommunikation.

Genau hier liegt die Chance für Unternehmen, die die digitale Transformation erfolgreich meistern wollen: Diese jungen Talente bringen nicht nur frische Ideen ein, sondern auch die Fähigkeit, sich schnell an neue Technologien anzupassen und diese effektiv zu nutzen, um gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln und zu implementieren. Durch eine offene, kollaborative Arbeitskultur, in der die Stimmen aller gehört und wertgeschätzt werden, können Unternehmen die Energie und Kreativität der Generation Z nutzen, um ihre digitale Zukunft zu gestalten.

Die Generation Z ist bereit, ihre berufliche Reise anzutreten und die Arbeitswelt mit frischen Perspektiven und neuen Ansätzen zu bereichern. Arbeitgeber, die ihre Bedürfnisse und Werte verstehen und ihnen ein erfüllendes Arbeitsumfeld bieten, dürfen sich auf motivierte, engagierte und zukunftsorientierte Mitarbeiter freuen.

In einer Welt, die zunehmend komplexer wird,...

In einer Welt, die zunehmend komplexer wird, zeigt eine neue Kraft in Vorarlberg, dass weder ,mehr‘ noch ,weniger‘ die Antwort ist. Stattdessen entwickelt sich hier ein bemerkenswertes Modell für eine intelligente, immaterielle und beziehungsbasierte Zukunft.

„Meor ehrod das Ault, und grüssed das Nü, und blibot üs sealb und dr Hoamat trü.“ – diesen Wahlspruch hat die Wälderin Simone Angerer neben dem Logo der Digitalen Initiativen auf ihrem Arm tätowiert. Eine stoische Sichtweise, die Welt anzunehmen, wie sie ist, und gleichzeitig neue Wege zu beschreiten. Es gelten neue Ansätze: Klüger statt größer. Besser statt mehr. Ein Beispiel ist „Mailtower“, ein SaaS-Tool des Vorarlbergers Tino Hager, das Unternehmen mit Mail Security unterstützt. Professor Ronald Petrlic kommentiert: „Mailtower zeigt, dass effektive Lösungen nicht immer von Tech-Konzernen kommen müssen.“

„Vorarlberg muss seinen eigenen Weg in die Zukunft finden“, betont Professor Thomas Metzler. „Der Versuch, das Silicon Valley zu kopieren, wird nicht erfolgreich sein. Wir benötigen eine Zukunftsstrategie, die auf die Gegebenheiten in Vorarlberg zugeschnitten ist – nur so können wir nachhaltig und global erfolgreich bleiben.“

Vordenker Emanuel Moosbrugger, Biohotel Schwanen, prognostiziert: „Vorarlberg wird sich zu einer Region agiler Unternehmen entwickeln, die Innovationen für Lebensqualität und Nachhaltigkeit schaffen.“ Die größte Herausforderung ist es, ambitionierte Geschäftsmodelle zu betreiben, die uns helfen, junge Menschen auszubilden, anzuziehen und zu halten.

Es braucht Zukunftsbilder, Daten, Vertrauen, Fleiß, Mut und Verantwortungsbewusstsein. Eine engagierte Community kann den Weg zu einer positiven Zukunft ebnen – eine Zukunft, in der David und Goliath Seite an Seite innovieren.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr wir...

Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr wir uns von der „gefühlten“ Wahrheit (ver)leiten lassen. Wie oft treffen wir Entscheidungen aus Gewohnheit oder im vermeintlichen Wissen, die wahren Hintergründe zu kennen? Dabei verstricken wir uns immer weiter in unserer Informations-Bubble, obwohl wir bei genauerem Hinsehen wohl anders entschieden hätten. Und dabei meine ich noch gar nicht die relevanten weltpolitischen oder sozial-gesellschaftlichen Themen, deren Wahrheit in Zeiten von Fake-News ohnehin ständig auf dem Prüfstand ist. Sondern alltägliche, vermeintlich banale oder berufsrelevante Inhalte. Bei unserer Arbeit für das Ausbildungsmodell der Lehre in Vorarlberg haben wir nun tatsächlich einen kleinen Ausbruch aus dieser Bubble gewagt. Seit Jahrzehnten wird an der dualen Ausbildung gefeilt. Unternehmen und Agenturen geben unglaubliche Summen für die Suche nach und die Ausbildung von Lehrlingen aus, während Institutionen verzweifelt versuchen, die Zielgruppe der Lehrlinge zu verstehen. Natürlich waren auch wir ein Teil davon. Hat man jemals versucht, im großen Stil direkt mit den jungen Menschen über ihre Beweggründe für die Lehre und ihr Befinden zu reden? Fehlanzeige. Also haben wir das gemacht. Am ersten Lehrlings-Report, einer flächendeckenden, branchen- und firmenübergreifenden Meinungsumfrage unter Vorarlberger Lehrlingen, haben sich 1300 Jugendliche beteiligt. Diese Erkenntnisse liefern erstmals Fakten statt Vermutungen. Wer hat sie beeinflusst? Welche Zukunftsvisionen haben sie? Die Ergebnisse sprechen für sich – und für die Ausbildungs-Qualität in Vorarlberg. Einige Antworten können als Bestätigung für bisherige Bemühungen gesehen werden, andere als Auftakt für neue Projekte und Initiativen. Denn: Jeder Lehrling, der seine Ausbildung zufrieden und erfolgreich absolviert, ist der wichtigste Influencer für dieses Ausbildungsmodell.

Wenn in der Politik Emotionen den Verstand zum...

Wenn in der Politik Emotionen den Verstand zum Statisten degradieren, ist zumeist Populismus im Spiel. Die Logik hat dann keinen Auftritt, denn sie wird mit einem dramatischen Abgang von der Bühne gefegt. Die Lautstärke, untermalt von der Rhythmik simpler Parolen, obsiegt gegen jeden Versuch der Evidenz.

Es ist ein Frontalangriff auf die Kategorien der Vernunft, um die Urteilskraft außer Kraft zu setzen. Der Geltungsmacht von Evidenz, Verstand, nicht selten auch von Anstand und Charakter wird abgeschworen. Auf dem roten Teppich darf die Unvernunft sich posierend zur Schau stellen. Das Populistische soll legitimiert werden und Deutungshoheit erlangen. Spektakel und Emotion gewinnen die Oberhand, während Argumente und Fakten der Belustigung dienen. Das Publikum – die Wählerschaft – wird vom Zuschauer zum Mitspieler in einem Spiel, das zunehmend irrational und manipulativ wird.

Mozarts „Die Zauberflöte“ liefert uns dazu eine meisterhafte Parallele. Das Glockenspiel, das Tamino und Papageno auf ihrer Reise begleitet, entfaltet eine fast magische Wirkung: „Das klinget so herrlich, das klinget so schön!“ Diese Töne manipulieren die Sinne, verzaubern die Menschen und führen sie unwiderstehlich in die Irre. „Hiemit kannst du allmächtig handeln, der Menschen Leidenschaft verwandeln. Der Traurige wird fröhlich sein, den Hagenstolz nimmt Liebe ein.“

So wirkt populistische Rhetorik. Sie ist das verführerische Glockenspiel, das durch eingängige, aber hohle Phrasen die Menschen in einen Tanz der Verführung lockt als gäbe es keine Realität mehr. Passenderweise bezeichnet Mozart sein Glockenspiel als „Stählernes Gelächter“. Und das ist letztlich auch alles, was bleibt, wenn die Populisten von ihrer Bühne gehen und der Vorhang fällt.

Allein zu erziehen ist nichts für Weicheier....

Allein zu erziehen ist nichts für Weicheier. Aber es sind nicht nur Ein-Eltern-Familien, die allein erziehen. Nein. In Vorarlberg ist es oft die Frau in einem intakten Familiensystem, die ihre Kinder allein erzieht. Diese Mama ist Zusammenhalterin und Grenzgeberin. Trösterin und Umarmerin. Organisatorin und Fahrerin. Auch Alltagsentscheidungen trifft sie allein. Und wenn, ja wenn sie dann noch genug Mut und Kraft hat, kümmert sie sich noch um ihre eigene Karriere. Nebenbei versteht sich.

Denn die perfekte Mama von heute bringt alles unter einen Rock. Aus meiner Sicht: Heldinnen. Auch schön: Der Partner hält den Rücken frei. Er kümmert sich um das Einkommen. Und wenn es mal brennt, ist er da. Kann einspringen, auffangen, mitarbeiten. Ein Team eben.

Auch wenn es sich für die Mama im Alltag oft anfühlt, als wäre sie alleinerziehend: Sie ist es nicht. Denn Alleinerziehende haben kein Backup. Niemand, der im Notfall einspringt. Niemand, der sich um Einkünfte kümmert. Niemand, der zur Seite steht. Sie sind allein: In der Erziehung. Beim Geld verdienen. Beim sich kümmern. Beim Haushalt. Bei der Selbstfürsorge. Und als ob das noch nicht genug wäre: Sie sind eine Minderheit. Die Ein-Eltern-Familien. Laut Statistik zwar auf dem Vormarsch, aber in Vorarlberg immer noch ungewohnt. Vielleicht auch darum, nicht gern gesehen. Was zum Tuscheln. Was zum Bewerten. Was zum Lästern. Das zumindest ist mein Empfinden.

Ich bin alleinerziehend und selbstständig seit drei Jahren. Ich spüre die Ausgrenzung. Und die ist nicht fair. Denn alleinerziehend zu sein, ist so viel mehr, als nur allein zu erziehen.

Alleinerziehend zu sein, bedeutet, ein Leben ohne Backup. Und das macht uns zu Superhelden. Und das sollten wir sehen.

Wir leben in einer Gesellschaft, die im Großen...

Wir leben in einer Gesellschaft, die im Großen und Ganzen gut funktioniert. Grundlage für das Funktionieren unserer Gesellschaft stellen unter anderem gesetzliche Bestimmungen dar, die den Rahmen unseres Zusammenlebens bilden. Gesetze bieten Schutz, führen zu Verpflichtungen und garantieren auch Rechte. Gesetze werden auch als Einschränkung von Freiheit empfunden. Die Nichteinhaltung wird sanktioniert und führt zu Strafen. Für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist die Einhaltung der Rechtsordnung unbedingt erforderlich. Nicht zu vergessen, dass jedes Gesetz durch den Willen der Mehrheit der von der Bevölkerung gewählten, repräsentativen Vertreter – sprich den Parlamenten – erlassen wird. Dass die Mehrheit unter Berücksichtigung der Minderheit mit Gesetzen als Grundkonsens das friedliche und gemeinsame Zusammenleben regelt, ist eines der Grundprinzipien unserer demokratischen Gesellschaft. In den vergangenen Jahren konnte der Eindruck entstehen, dass versucht wird, diese gesellschaftlichen Regeln und Grundlagen unseres Zusammenlebens aufzuweichen, zu verwässern und damit zu beschädigen. Die Politik ist angehalten, klare, nachvollziehbare und durchsetzbare Regelungen zu beschließen. Die öffentliche Verwaltung hat darauf zu drängen und zu achten, dass diese – auch von der Politik selbst – eingehalten werden. Der Bestand repräsentativer Demokratien hängt davon ab, dass die Bürger den politischen Institutionen Vertrauen entgegenbringen. Dieses entsteht nur, wenn die Erwartungshaltung der Gesellschaft, dass sich die gewählten repräsentativen Vertreter an die erlassenen Gesetze halten, erfüllt wird. Ob es für den Aufbau dieses Vertrauens förderlich ist, wenn Politiker die von den gewählten Parlamenten erlassenen Gesetze nur noch als veraltete, rechtliche Konstruktionen ansehen, die die Regierenden nur daran hindern würden, notwendige Dinge zu tun; oder wenn Politiker das wissentliche Ausnützen von „Graubereichen“ forcieren? Das muss jeder und jede für sich selbst beantworten.

Die Zukunft der Mobilität wird intensiv...

Die Zukunft der Mobilität wird intensiv diskutiert – und oft als ungewiss dargestellt. Ab 2035 sollen laut EU-Vorgaben keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Bedeutet das, dass in zehn Jahren ausschließlich Elektroautos unsere Straßen dominieren? Die aktuelle Debatte ist von Unsicherheit geprägt, sowohl bei Konsumentinnen und Konsumenten als auch in der Industrie und im Handel.

Technologieoffenheit ist ein viel bemühter Begriff, der die Anerkennung alternativer Technologien fordert. Doch eines ist klar: An der E-Mobilität führt kein Weg vorbei. Sie bietet zahlreiche Vorteile wie höhere Effizienz, ein angenehmeres Fahrgefühl und eine optimierte Platzausnutzung. Alternative Kraftstoffe wie E-Fuels könnten in Nischenbereichen wie der Luftfahrt oder bei Oldtimern eine Rolle spielen. Ihre niedrige Effizienz und die aufwendige Produktion machen sie jedoch für den Massenmarkt ungeeignet.

Die E-Mobilität steht vor einigen Herausforderungen. Die Ladeinfrastruktur ist vielerorts noch unzureichend, besonders in Mehrfamilienhäusern. Auch der Netzausbau und die Preisgestaltung für Schnellladestationen sind nach wie vor kritisch. Die oft beschworene Reichweitenangst ist jedoch kaum noch begründet: Moderne Elektroautos bieten eine Reichweite von 400 bis 700 Kilometern und erfüllen damit die meisten Alltagsanforderungen.

Um eine umweltschonende und resiliente Mobilität, insbesondere im privaten Individualverkehr, zu erreichen, sind strukturelle Veränderungen notwendig. Die Reduktion des CO2-Ausstoßes durch den verstärkten Einsatz von Elektrofahrzeugen ist dabei ein entscheidender Schritt, um die Klimaziele zu erreichen und unsere Umwelt nachhaltig zu schützen.

„Es ist amtlich: In Österreich gibt es eine...

„Es ist amtlich: In Österreich gibt es eine Zwei–Klassen-Justiz“ (Falter 14.07.2024) „Pilnacek-Kommission sieht ,Zweiklassenjustiz‘ in Österreich“ (Der Standard 15.07.2024).

Diese Schlussfolgerungen hat die Presse aus dem Bericht der von der Justizministerin eingesetzten Kommission zur Untersuchung „allfälliger politisch-motivierter Einflussnahme auf staatsanwaltschaftliche Vorgänge“ gezogen. Dadurch wurde dem Medienkonsumenten vermittelt, dass in der Justiz für „Prominente“ andere Regeln gelten als für „Normalbürger“, es sich bestimmte Personen daher (auch) bei Gericht „richten“ können.

Dieser generalisierenden Kritik an der österreichischen Gerichtsbarkeit ist folgendes zu entgegnen: Auftragsgemäß hatte sich die Untersuchungskommission nur mit einem Teil der Justiz, nämlich den Staatsanwaltschaften, nicht jedoch mit den Gerichten zu befassen. Aufgabe der (weisungsgebundenen) Staatsanwaltschaften ist die Aufklärung und Verfolgung von Straftaten ist. Sie sind von den (weisungsfreien) Gerichten klar getrennte Behörden innerhalb der Justiz. Die im Bericht erhobenen Vorwürfe betreffen daher nicht die Gerichte.

Überdies könnten ausschließlich „erfolgreiche“ Interventionen eine Kritik an und folglich auch Konsequenzen für den Adressaten rechtfertigen, nicht jedoch erfolglose Versuche der Einflussnahme. Dass Interventionen erfolgreich gewesen wären, wird im Bericht jedoch gar nicht behauptet.

Die undifferenzierten Vorwürfe gegenüber den österreichischen Gerichten sind daher zurückzuweisen.

Schließlich sei erwähnt, dass in meiner über 40-jährigen Tätigkeit als Richter nie auch nur versucht wurde, auf von mir geführte Verfahren Einfluss zu nehmen, was im Übrigen auch ohne Erfolg geblieben wäre.

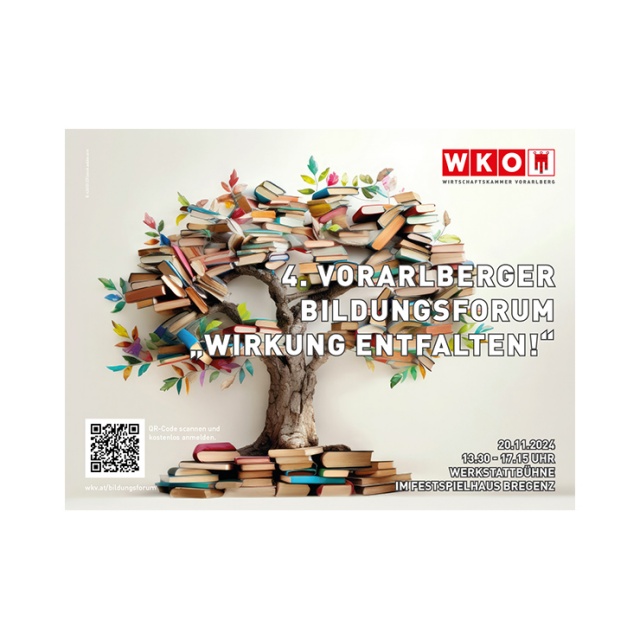

Das Bildungsforum der Wirtschaftskammer...

Das Bildungsforum der Wirtschaftskammer Vorarlberg feierte im Jahr 2013 Premiere und etablierte sich rasch zu einer viel besuchten Plattform für den Austausch zwischen Wirtschaft und Bildung. Nach einer pandemiebedingten Pause kehrt das Bildungsforum nun am 20. November 2024 zurück. Dies ist ein passender Moment, um zu reflektieren, warum dieses Format nach wie vor so wertvoll ist und auch warum der Wirtschaftskammer dieses Format so viel wert ist.

Seit dem letzten Bildungsforum 2017 sind die Herausforderungen im zwischenmenschlichen Bereich rasant gestiegen, ebenso haben sich die technischen Möglichkeiten entwickelt. Das Bildungssystem hingegen war und ist ein träges und konnte mit diesen Entwicklungen natürlich nicht mithalten. Dennoch ist Resignation alles andere als angesagt. Im Gegenteil! Ich meine, das System braucht noch mehr Engagement, noch mehr Ressourcen und noch mehr, viel mehr gute Ideen.

Und genau deshalb veranstalten wir dieses Bildungsforum: Spannende Vorträge von renommierten Experten wie Silke Müller, die über die Chancen von KI im Bildungswesen sprechen wird, oder Ali Mahlodji, der die wichtige Rolle der Pädagoginnen und Pädagogen in der Entwicklung junger Menschen hervorhebt, versprechen wertvolle Ansätze. Auch Henning Becks humorvolle Einblicke in die Funktionsweise unseres Gehirns zeigen, wie wir Lernprozesse besser verstehen und somit fördern können.

Wir wollen den ursprünglichen Spirit von 2013 neu aufgreifen und bewährte Bildungsideen mit den Anforderungen der Gegenwart verknüpfen. Mit diesem Format möchten wir all jenen, die sich für den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen einsetzen, Anregungen und Ideen anbieten, mit dem Ziel, die Wirksamkeit ihrer Arbeit zu erhöhen.

Chorsänger werden nie während des Singens dem...

Chorsänger werden nie während des Singens dem „Nutzen“ ihres Tuns nachspüren, sondern sie erfahren Singen als ganzheitliche Aktivität mit Beteiligung von Emotion, Kognition und Körperlichkeit. Wir wissen, Singen ist gesund für Körper, Geist und Seele und macht Spaß. Zugleich heißt gemeinsames Singen auch dem Leben besondere Ereignisse schenken.

Die derzeit vielfältigen Veränderungen in der Kunst, dem sozialen Miteinander, wie auch in der Politik und im täglichen Leben sind zu einer großen Herausforderung für die Vereinsverantwortlichen in unseren Chören geworden. Es fehlt der Nachwuchs. Zudem sind Musikerziehung und der Stellenwert des Singens an den Schulen rückläufig. Dem entgegenzuwirken, erfordert in Zukunft viel Engagement und ehrenamtlichen Einsatz. Diese Entwicklungen haben die Verantwortlichen im Chorverband zur Umsetzung des Projektes SING MIT! animiert.

SING MIT! bereichert das musikalische Angebot der Schulen und der Jugendchöre. Mit viel Leidenschaft und Fachkenntnis wirken Musikpädagogen und Chorleiter als Partner gemeinsam bei der Realisierung mit. SING MIT! fördert nicht nur die stimmliche Entwicklung der Kinder, sondern auch ihr Selbstvertrauen, ihre soziale Kompetenz, Konzentration und Ausdauer. Durch die Konzertvorbereitung entwickeln die Kinder zudem grundlegende musikalische Kompetenzen, Rhythmusgefühl, Melodiesicherheit, musikalischen Ausdruck und den richtigen Umgang mit der eigenen Stimme und meistern neue Herausforderungen.

Der Chorverband Vorarlberg möchte Kindern die positiven Erlebnisse des gemeinsamen Singens näherbringen und nachhaltig für Musik begeistern. Höhepunkt ist ein Event des bisher „größten Vorarlberger Kinderchores“ am 29. Juni 2024, 18.00 Uhr in der CASHPOINT Arena in Altach.

Ich bin jetzt fast 30 Jahre Politiker aus...

Ich bin jetzt fast 30 Jahre Politiker aus Überzeugung und Leidenschaft. Ich will für die Menschen da sein und beitragen, Lösungen zum Wohle aller zu entwickeln. Vielleicht ist es eine Alterserscheinung, aber immer öfter höre ich mich innerlich sagen: „Mäßigen wir uns in der politischen Debatte!“ Ehrlich gesagt bin ich es leid, laufend von Diffamierungen, von Skandalen, die dann doch keine sind, lesen oder hören zu müssen. Geht es wirklich nur mehr um Schlagzeilen, ums Dabeisein oder ums moralisierende Fingerzeigen?

In Zeiten, in denen wir Krieg in Europa haben, das Trennende immer mehr vor das Gemeinsame gestellt wird und sich die Menschen nachweislich von der Demokratie abwenden, ist es ein Gebot der Stunde, sich auf Inhalte zu konzentrieren. Als gewählte Mandatare müssen wir verstärkt den konstruktiven Dialog suchen. Wir müssen Zukunftsbilder entwickeln, die gleichzeitig klar aber auch offen genug sind, um Platz für kreative Lösungswege zu lassen. Schon sprichwörtlich führen viele Wege nach Rom!

Diametral unterschiedliche Standpunkte müssen in Debatten zulässig sein ohne gleich in die eine oder andere Ecke gestellt zu werden. Politik muss wieder als Wettbewerb der besten Ideen verstanden werden. Deshalb mein Wunsch an alle Akteure auf dem politischen Spielfeld: Nehmen wir uns, unsere ideologischen Überzeugungen und auch unsere Eitelkeiten etwas zurück und rücken wir das im politischen Kompromiss Erreichte in den Vordergrund. Dann stärken wir das Vertrauen, das die repräsentative Demokratie braucht, um Bestand zu haben. Denn, nur wenn uns die Menschen vertrauen, gelingt Demokratie. In diesem Sinne: Mäßigung in der politischen Debatte und Besinnung auf das Wesentliche – das würde uns allen gut tun!

Wir alle wissen: Sport ist gesund.Und was ist...