Er saß nicht nur im Salon der Alma Mahler

Wer war Prälat Dr. Karl Drexel (1872-1954), der 1933 für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde?

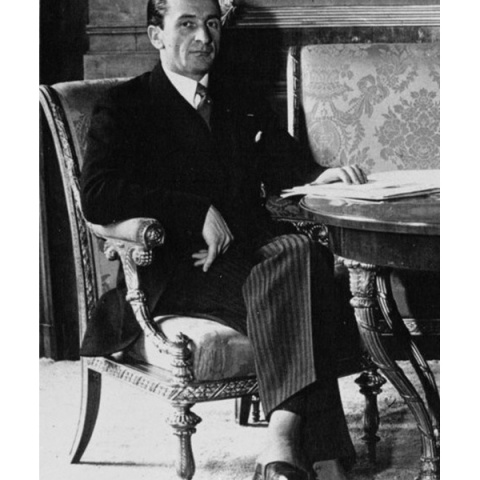

Im Salon der Alma Mahler sitzen der Prälat Drechsel (sic!) und der sozialistische Professor Julius Tandler friedlich nebeneinander“, berichtete der Schriftsteller Franz Theodor Csokor aus Wien im Dezember 1933 an seinen schon emigrierten Freund Ferdinand Bruckner. Damals war die Demokratie schon zugrunde gerichtet, der sinnlose Bürgerkrieg sollte wenige Wochen später, im Februar 1934, beginnen. Was hatten sich Karl Drexel, langjähriger Abgeordneter zum Reichsrat und später Nationalrat und 1933 Präsident des Statistischen Zentralamtes und Julius Tandler, Universitätsprofessor für Anatomie und langjähriger Stadtrat für Gesundheit im roten Wien, zu sagen?

Karl Drexel ist völlig vergessen. Dabei war er – gemessen an seinen Leistungen im Feld der Politik – nach Ender und Fink gewiss der bedeutendste Politiker Vorarlbergs im 20. Jahrhundert und das, obwohl er weder Landeshauptmann noch Bundeskanzler, ja noch nicht einmal Minister wurde. Und er war einer der letzten prägnanten Priesterfiguren, die in der österreichischen Politik eine große Rolle spielten. Im November 1933 beschloss dann die österreichische Bischofskonferenz, dass Priester ihre Abgeordnetenmandate zurückzulegen hatten.

Man muss nicht lange herumsuchen, um auf einige der Leistungen Drexels zu stoßen: Er ist als Herausgeber von zwei wichtigen Gesetzesausgaben ausgewiesen, dem Invalidenentschädigungs- und dem Angestellten-Versicherungsgesetz. Außerdem gibt es von Drexel ein Werk, das mehrfach aufgelegt wurde: „Feldkurat in Sibirien 1914-1920“. Und schließlich hat Hermann Deuring, langjähriger Leiter der Nachrichtenstelle bei der Vorarlberger Landesregierung, 1956 ein Buch mit dem Titel „Prälat Dr. Karl Drexel“ publiziert.

Er wurde 1872 in Dornbirn als Sohn einer Kaufmannsfamilie geboren. Drexel besuchte 1882-1891 das Gymnasium in Brixen, besuchte dort das Priesterseminar, wurde 1895 zum Priester geweiht und war als Hilfspriester in Hohenems bis 1897 tätig. Nach einem zweijährigen Studium in Rom promovierte er 1899 zum Doktor der Theologie und Philosophie. Ein entscheidendes Erlebnis in Rom war eine Papst-Audienz: „Papst Leo XIII. sagte mir anläßlich meiner Privataudienz: ,Es ist notwendig, daß einige Priester sich besonders mit der sozialen Frage beschäftigen.‘“ Von Leo XIII. stammte jene berühmte Enzyklika „Rerum Novarum“ (1891), mit der sich die katholische Kirche erstmals offiziell zu jener „sozialen Frage“ äußerte, die als Folge der Industrialisierung das gesamte 19. Jahrhundert geprägt hatte. Es lag auf der Hand, dass das Erstarken der Arbeiterbewegung und die Gründung der Sozialdemokratischen Partei 1889 in der katholischen Kirche große Besorgnis auslöste. Die Gründung christlicher Arbeitervereine und Gewerkschaften schien ein probates Gegenmittel zu sein. Drexel beteiligte sich also an der Gründung von christlichen Arbeitervereinen in Hohenems und Dornbirn, ab 1899 war er als Pfarrprovisor und Realschulprofessor in Dornbirn tätig. Die Christlichsozialen vertrat er 1902-1914 im Landtag, ab 1904 war er auch Mitglied der Stadtvertretung in Dornbirn. 1907 kandidierte er für den Reichsrat, und wurde gewählt. Im Wiener Parlament, wo die Abgeordneten aus allen Teilen der Monarchie – eines Reiches mit damals über 50 Millionen Einwohnern – aufeinandertrafen, hatte er schon im ersten Jahr seiner Tätigkeit einen ganz großen Auftritt, mit dem er schlagartig bekannt wurde. Hintergrund war die „Affäre Wahrmund“. Ludwig Wahrmund, ab 1897 Professor für Kirchenrecht in Innsbruck war aufgrund seiner wissenschaftlichen Lehrmeinung etwa zur Unauflöslichkeit der Ehe von katholischer Seite angefeindet worden, etwa vom Wiener Bürgermeister, dem Christlichsozialen Karl Lueger. Der damals schon sehr bekannte Hochschulprofessor Thomas Masaryk (1850-1937, ab 1918 Präsident der Tschechoslowakei), damals ebenfalls Abgeordneter zum Reichsrat, stellte daraufhin einen Dringlichkeitsantrag „betreffend die Garantien für die Freiheit der Wissenschaft und Hochschulen“. Er forderte, dass das Parlament in dieser Situation, in der an „allen Universitäten Erregung“ herrsche, zu dieser Frage Stellung beziehe und wies darauf hin, dass Lueger „die Rekatholisierung, die Eroberung der Universitäten im Namen der Religion“ verlange. Masaryk machte klar, dass es ihm nicht um einen Kampf gegen die Religion gehe, er sei kein Atheist, sondern um die Feststellung, ob die Majorität im Haus „klerikal oder antiklerikal“ sei. „Kurz, es ist an der Zeit, uns darüber in diesem Volkshause klar zu werden, ob wir eine freiheitliche und fortschrittliche Politik treiben wollen oder ob wir der klerikalen Umsturzpartei dienen sollen.“ Masaryk löste damit eine große parlamentarische Debatte aus, auch Karl Lueger meldete sich. Erstaunlicherweise war der Hauptredner der Christlichsozialen der junge Karl Drexel, der offenbar von Jodok Fink zur Rede auserwählt worden war. Drexel machte schon eingangs klar, dass die Christlichsoziale Partei eine ganz normale politische Partei wie alle anderen sei, keine konfessionelle und keine klerikale Partei. Er ging dann auf viele Punkte der Rede von Masaryk ein, gab ihm in vielem Recht, wies darauf hin, dass selbst unter vielen katholischen Gelehrten und selbst unter Theologen bestimmte Lehrsätze umstritten seien. Mit einem Wort, er präsentierte sich als modern und aufgeschlossen und er zauberte wohl mit Hilfe Finks am Ende seiner Rede eine Kompromissformel aus dem Hut, auf die sich alle einigen konnten; der Antrag lautete nun: „Die k. k. Regierung wird aufgefordert, dem hohen Hause Garantien zu geben, daß sie die staatsgrundgesetzlich gewährleistete Lehr- und Lernfreiheit, die Freiheit der Wissenschaft, die Glaubens- und Gewissensfreiheit gegen alle parteipolitischen Angriffe schützen werde.“

Drexels Rede wurde in vielen späteren Publikationen sehr gelobt. Vergessen oder ignoriert wurden meist seine Ausführungen über die Rolle der Juden und den seit 2000 Jahren nahezu unveränderten jüdischen Geist. Julius Ofner (1845-1924), der berühmte Rechtsgelehrte und Abgeordnete fragte Drexel, was er denn unter „Judengeist“ verstehe? „Ist es vielleicht der Geist“, so Ofner, „welcher Jesum und die Apostel erfüllt hat, die sämtlich Juden waren? [...] Wenn Sie aber den sogenannten kapitalistischen Geist darunter verstehen, so ist dieser nicht bloß ein jüdischer, sondern auch ein christlicher Geist, der Geist der Geldmacherei unserer Zeit, gegen welchen wir uns gewiß ebenso wehren wie Sie.“

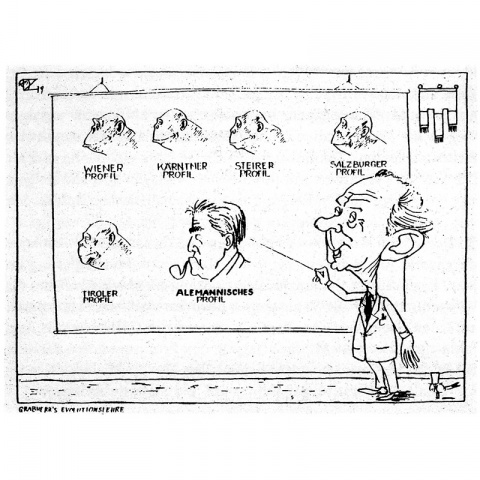

Es scheint, dass Drexel die Kritik Ofners nicht hinreichend verarbeiten konnte. Auch wenn er nie zu den radikalen Antisemiten gehörte, so finden sich bei ihm doch wiederholt entsprechende Taten und Aussagen. Etwa war er in die „Affäre Leibfried“ verstrickt, als kurz vor der Reichsratswahl 1911 ein sozialdemokratischer Politiker in Dornbirn als Jude bezeichnet wurde. Die falsche Information kam, so stellte sich vor Gericht heraus, von Drexel. Und 1921 beklagte er in einer Rede einen „rassenfremden, dem Christentum direkt entgegengesetzten Geist“ in der Kultur, der dazu führe, dass Wien seinen Status als kulturelle Hauptstadt verliere.

Wie Drexel seine Arbeit im Reichsrat mit der Tätigkeit im Landtag, in der Stadtvertretung und in den Vereinen vereinbaren konnte, ist schwer vorstellbar. Er konzentrierte sich auf die Sozialgesetzgebung, Fragen der Sozialversicherung, des Arbeitsschutzes. 1911 legte er dem Landtag einen Bericht über die „wirtschaftliche Lage der Stickerinnen des Landes Vorarlberg“ vor, in dem die traurige Lage der von Ferggern und Schweizer Unternehmern abhängigen Stickerinnen geschildert wird.

Im selben Jahr verlor Drexel bei den Wahlen zum Reichsrat sehr knapp sein Mandat. Er zog darauf nach Wien und nahm eine Stelle bei der Statistischen Zentralkommission an, dem späteren Statistischen Zentralamt (heute: Statistik Austria). 1914 zog er als Feldkurat in den Krieg, wurde bald gefangen genommen und kam erst 1920 aus der Gefangenschaft zurück. Vermutlich hätte der gute Redner und erfahrene Abgeordnete 1918 gute Chancen gehabt, Landeshauptmann zu werden, als Adolf Rhomberg zurücktrat. Doch Drexel war noch in Sibirien – er wollte erst als einer der Letzten zurück – und die Wahl fiel auf Otto Ender. Dennoch musste sich Drexel um seine politische Karriere keine Sorgen machen. Er kam zunächst in den Bundesrat, wurde dann Nationalrat und war hier – gemessen an seiner Arbeit an wichtigen Gesetzen in den diversen Ausschüssen – einer der aktivsten Abgeordneten. Sehr wichtig war seine Tätigkeit als Funktionär für Invalidenverbände, insbesondere als Obmann des christlichsozialen „Reichsbundes der Kriegsopfer“, die nach dem Weltkrieg eine wichtige Rolle in der Sozialpolitik spielten. Drexel war durch seine Tätigkeit gut vernetzt. Innerhalb der Christlichsozialen war er einer von denen, die die Aufrüstung der Heimwehren und natürlich auch des Republikanischen Schutzbundes ablehnte. Versuche der Verständigung mit den Sozialdemokraten wurden ihm 1929 als „Anbiederung“ ausgelegt. Jedenfalls war er in den kommenden Jahren einer der prominentesten Vertreter der „inneren Abrüstung“. Im Salon der Alma Mahler traf er mit illustren Gästen zusammen, am 15. Oktober 1930 etwa mit den Schriftstellern Karl Schönherr und Gerhard Hauptmann, Stadtrat Julius Tandler war auch dabei. Die Hausherrin notierte: „Es kam ein einzigartiges Gespräch zustande.“ Leider wurden die Bemerkungen Drexels nicht überliefert. Was Drexel und Tandler vereinte, war die Tatsache, dass sie in ihren Parteien gleichermaßen Außenseiter wie Freigeister waren. Darüber hinaus verband sie das gemeinsame Interesse an Sozialpolitik.

Im Jänner 1933 wurde er dem Nobel-Komitee des Norwegischen Parlaments in Oslo für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Unterzeichner waren: Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, Erzbischof Theodor Innitzer, Bundeskanzler a.D. Rudolf Ramek, der Historiker Oskar Redlich (Präsident der Akademie der Wissenschaften) und der Völkerrechtsprofessor Alfred Verdroß.

Die lange erwartete Volkszählung 1934 wurde von Drexel verantwortet, herausgegeben und kommentiert. 1935 trat er in den Ruhestand, wurde Ehrenbürger von Dornbirn und lebte bis zu seinem Tod in seiner Heimatstadt, in der es seit 1967 eine Prälat-Drexel-Straße gibt.

Kommentare