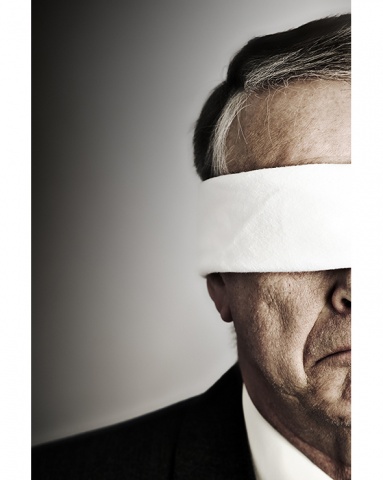

Im Namen der Wissenschaft

– und doch im Dienst der Politik

Politikversagen ist kostspielig. Auch in Demokratien haben politische Entscheidungsträger oft nur schwache Anreize, tatsächlich zur Wohlfahrtsmehrung der Bürger beizutragen. Bürger wiederum verfügen über begrenzten Einfluss auf politische Entscheidungen und ebenso begrenzte Anreize, sich gründlich über Alternativen zur Regierungspolitik zu informieren, bessere Lösungen zu entwickeln oder sich für sie einzusetzen. Wie Politiker neigen auch sie dazu, zu moralisieren, statt zu analysieren. Gefühl verdrängt Kalkül – zum Schaden aller.

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und gesellschaftlicher Krisen verschärft sich dieses Muster. Je größer die Ungewissheit, desto emotionaler und polarisierender werden politische Debatten geführt. Gerade dann aber wäre kühler Verstand gefragt. Es wäre der Moment, in dem verschiedenste Stimmen aus der Wissenschaft Gewicht haben sollten.

Wissenschaft als Rationalitätsanker

Wissenschaft, zumindest in ihrer idealisierten Form, beruht auf Logik, Daten und Vernunft – nicht auf Emotionen. Wissenschaftler stehen im Wettbewerb miteinander um bessere Argumente, genauere Analysen und überzeugendere Theorien. Anerkennung, Forschungsgelder und Karrieren hängen im Idealfall von Qualität ab.

Doch sieht es völlig anders aus, sobald Wissenschaft in den politischen Raum hineingezogen wird. Wenn Forscher als Experten in Regierungsgremien oder Beiräte berufen werden, verschieben sich ihre Anreize. Der offene Wettbewerb wissenschaftlicher Argumente wird durch politische Selektion gestört.

Der Verlust an Unabhängigkeit

Für viele gesellschaftliche Probleme existieren keine eindeutigen Lösungen – sonst wären sie längst umgesetzt. Gute Politik braucht Expertise aus unterschiedlichen Disziplinen. Die Corona-Pandemie hat das exemplarisch gezeigt: Virologie allein reichte nicht. Medizin, Psychologie, Pädagogik, Rechtswissenschaft und Ökonomie hätten von Anfang an gleichwertig einbezogen werden müssen.

Widersprüche zwischen wissenschaftlichen Disziplinen und Forschern sind kein Systemfehler der Wissenschaft, sondern der Motor von Erkenntnis. Wissenschaft ist ein wettbewerblicher Prozess des Zweifelns, Prüfens und Verbesserns. Der Ruf, man müsse „auf die Wissenschaft hören“, verkennt die Realität: Es gibt nicht die Wissenschaft, sondern viele konkurrierende Stimmen, die einander widersprechen und korrigieren.

Wenn Politik nach Expertise verlangt, entsteht ein Markt für Beratung – allerdings ein verzerrter. Entscheidend ist dann nicht mehr, wer die beste Analyse bietet, sondern wer von der Regierung eingeladen wird. Und das sind bevorzugt jene, deren Ansichten sich mit denen der Regierung decken und ihren politischen Zielen nicht widersprechen. Freigeister gelten als Störer: Sie könnten Zweifel säen, unangenehme Fragen stellen oder gar die angestrebten Ziele der Regierung als inkonsistent mit anderen Zielen kritisieren.

So entstehen hochselektive Expertengremien, die formal zwar oft unabhängig sind, bei denen jedoch von vornherein klar ist, dass die meisten Empfehlungen den politischen Auftraggebern genehm sein werden. Mehr noch: Die Regierung wählt anschließend jene Empfehlungen aus, die vollständig in ihre Agenda passen und behauptet munter, sie folge dabei „der Wissenschaft“. Die Experten selbst haben kaum Anreize, dieses selektive Vorgehen zu kritisieren. Schließlich würde Widerspruch ihre künftige Rolle als Berater gefährden.

Hinzu kommen menschliche Verzerrungen. Experten neigen dazu, die Bedeutung ihres eigenen Fachgebiets zu überschätzen: Für Klimawissenschaftler ist das Klima der Schlüssel zu allem, Virologen sehen überall Viren, und Ökonomen betonen die Relevanz der Wirtschaft. Diese Spezialisierung ist in der Forschung wichtig, in der Politikberatung jedoch problematisch, denn sie begünstigt Übertreibungen von Gefahren für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.

In Krisen verstärkt sich das: Wer als Experte vor einer Gefahr warnt, die dann ausbleibt, verliert wenig und kann sogar behaupten, die Warnung habe Schlimmeres verhindert. Wer hingegen Entwarnung gibt und sich irrt, steht als verantwortungslos da. So entsteht ein struktureller Anreiz zur Dramatisierung. Ähnlich wie Generäle, die stets den nächsten Krieg für möglich halten, neigen Experten in Gremien dazu, Probleme eher zu überschätzen als zu relativieren. Alles andere würde auch ihre eigene Bedeutung reduzieren.

Nach Gutachten und Empfehlungen von Experten präsentiert die Politik ihre Entscheidungen gern als „alternativlos“. Spätestens dann sollten die Alarmglocken läuten. Nichts ist „alternativlos“ und Demokratie lebt vom Wettbewerb der Ideen und von realen Entscheidungsalternativen.

Wettbewerb der Expertise

Politik braucht Expertise – aber keine Einseitigkeit. Ein Ausweg läge in institutionellen Gegengewichten. Denkbar wären unabhängige, vom Volk legitimierte Gegenvorschlagskommissionen. Diese könnten Regierungsvorhaben systematisch auf Wirksamkeit, Kosten und unbeabsichtigte Nebenwirkungen prüfen und eigene Gegenvorschläge formulieren. Experten in einer solchen Kommission sollten nicht beraten, sondern herausfordern. Ein institutionalisierter Wettbewerb zwischen Experten der Regierung und jenen der Gegenvorschlagskommissionen würde die Qualität politischer Entscheidungen spürbar erhöhen und als Informationsquelle für Medien und Bevölkerung dienen. Schon die bloße Möglichkeit, dass eine Gegenvorschlagskommission alternative Lösungen vorlegt, würde Politiker disziplinieren und die oft behauptete „Alternativlosigkeit“ Lügen strafen. Auch die Experten der Regierung wüssten: Ihre Analysen werden überprüft, plausibilisiert und von anderen Fachleuten bewertet.

Wissenschaftlicher Wettbewerb funktioniert, weil niemand ein Monopol auf Wahrheit hat. Politische Beratung sollte nach demselben Prinzip organisiert sein. Politik braucht Expertise, aber sie braucht auch den Wettbewerb der Expertise. Im offenen Streit der Argumente entstehen alternative Lösungsansätze und damit Nutzen für die Gesellschaft.

Kommentare