Direkte Demokratie und Föderalismus als Erfolgsrezept

Die Schweiz zählt zu den erfolgreichsten Ländern der Welt – wirtschaftlich wie gesellschaftlich. Ein Vergleich mit Österreich macht die Unterschiede greifbar: Die Wirtschaftsleistung pro Kopf liegt rund 80 Prozent höher, die Löhne ebenso. Selbst nach Abzug des höheren Preisniveaus bleibt die Kaufkraft etwa 30 Prozent über jener Österreichs. Die Arbeitslosigkeit ist in der Schweiz deutlich niedriger, die Staatsverschuldung gemessen an der Wirtschaftsleistung nicht einmal halb so hoch. Für 2025 wird in der Schweiz ein Haushaltsüberschuss erwartet, während Österreich mit einem hohen Defizit gegen die Regeln des europäischen Stabilitätspakts verstößt – wie viele andere EU-Staaten übrigens auch.

Bei Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft liegt die Eidgenossenschaft vorn. Im Ranking der Wirtschaftshochschule IMD belegt sie Spitzenplätze, besonders bei Regierungsführung, Infrastruktur und Bildung. Der Erfolg zeigt sich nicht nur in wirtschaftlichen Zahlen: Die Lebenserwartung liegt rund 950 Tage über der Österreichs – und Umfragen zufolge sind die Schweizer glücklicher als die Österreicher.

Was also macht den Unterschied? Und was könnte man in Österreich – vielleicht auch in anderen europäischen Ländern – daraus lernen?

Wohlstand ist kein Zufall

Wohlstand und gesellschaftlicher Erfolg entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie beruhen auf Institutionen, die den politischen Prozess strukturieren und Entscheidungsträgern Anreize für gute Politik geben, woraus gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft folgen.

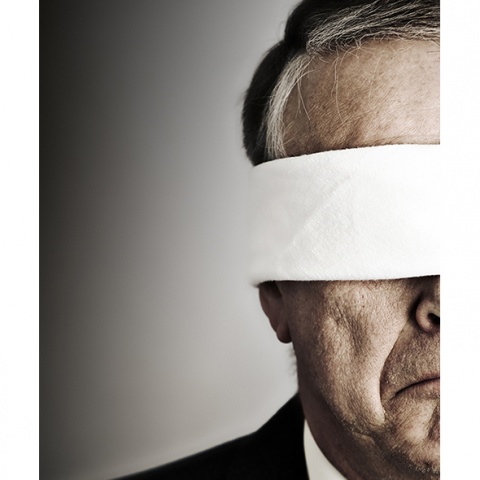

In der Realität sind Politiker unvollständig informiert, tendieren zu kostspieligem Fehlverhalten, verfolgen eigene Ziele, dienen ihrer Partei oder ihren Interessengruppen. Umso wichtiger sind Mechanismen, die für Information, Kontrolle und Wettbewerb in der Politik sorgen. In der Schweiz gelingt dies besonders gut – dank zweier zentraler Elemente: direkter Demokratie und stark ausgeprägtem Föderalismus.

Direkte Demokratie stärkt Ideenwettbewerb

Die direkte Demokratie in der Schweiz verstärkt den politischen Wettbewerb unmittelbar. Bürger geben ihre Stimme nicht einmal für eine ganze Legislaturperiode ab, sondern greifen in konkreten Sachfragen direkt ein – und zwar sowohl auf Bundes, Kantons- wie auch Gemeindeebene. So wird das Machtmonopol der Regierenden aufgebrochen: Volksabstimmungen und Initiativen zeigen, ob politische Entscheidungen den Präferenzen der Bürger entsprechen. Werden diese übergangen, können sie korrigierend eingreifen. Schon die Drohung mit einem Referendum bewegt die Politiker oft zu besseren, jedenfalls bürgernäheren Entscheidungen. In Volksabstimmungen werden verbindliche Alternativen vorgelegt. Die Umsetzung dieser Alternativen ist im Vergleich zur Umsetzung von Wahlversprechen glaubwürdig.

Zugleich ermöglicht direkte Demokratie einen offeneren Diskussionsprozess. Wochenlang debattieren Bürger, Politiker und Experten Argumente, Probleme und Lösungen. So werden in der Schweiz Informationsdefizite reduziert, die in anderen Ländern oft von Interessengruppen ausgenutzt werden. Anders als Meinungsumfragen beruhen Volksabstimmungen zudem auf klar formulierten Gesetzes- oder Verfassungsänderungen.

In der repräsentativen Demokratie gleicht die Situation nach einer Wahl einer Art „Arztzwang“: Bürger müssten im Voraus entscheiden, welcher „Arzt“, also Politiker, sie die nächsten Jahre behandeln soll – ungeachtet künftiger Leiden und der Entwicklung. In der direkten Demokratie wählen die Bürger bei jedem Sachproblem neu, welcher Argumentation und welchem Behandlungsansatz sie vertrauen.

Die Erfahrungen der Schweiz zeigen: Der Diskurs vor Abstimmungen ist sachlicher und weniger ideologisch als vor Wahlen. Studien legen nahe, dass direkte Demokratie unter realistischen Bedingungen sogar bessere Ergebnisse hervorbringt als ein wohlmeinender „Super-Politiker“. Sie ist nicht bloß ein Korrektiv, sondern eine kraftvolle Ergänzung zur repräsentativen Demokratie – und ein wirksames Mittel gegen Politikversagen, wie man es in vielen Ländern Europas erlebt.

Föderalismus schafft Wettbewerb und Nähe

Der zweite Erfolgsfaktor der Schweiz ist ihr ausgeprägter Föderalismus. Kantone und Gemeinden verfügen über weitreichende Autonomie, erheben eigene Steuern und stehen in intensivem Wettbewerb um Bürger und Unternehmen.

Dieser Wettbewerb verbessert die Politikqualität. Erstens entstehen klare Verantwortlichkeiten: Lokale Entscheidungsträger tragen unmittelbarer die Folgen ihrer Politik, Kosten lassen sich nicht einfach an den Bund weiterreichen. Zweitens sorgt Dezentralisierung für Vielfalt. Unterschiedliche Kantone und Gemeinden probieren verschiedene Lösungen aus. Bürger können mit den Füßen abstimmen und dorthin ziehen, wo Steuern und Leistungen ihrem Bedarf am besten entsprechen. Das erhöht den Druck auf Politiker, sich für Standortqualität einzusetzen, und motiviert Bürger, sich besser zu informieren, da Unterschiede zwischen Gemeinden und Kantonen direkt relevant sind. Drittens stärkt Föderalismus die Bürgernähe. In Gemeindeversammlungen können alle das Wort ergreifen und müssen ihre Argumente sofort der Kritik stellen. So entsteht eine lebendige Streitkultur, die den Willen der Bürger sichtbar macht.

Der Schweizer Föderalismus ist damit weit mehr als eine Verwaltungsstruktur. Er ist ein demokratisches Prinzip: Er hält Verantwortung nahe beim Bürger, verschafft ihm eine stärkere Stimme und belebt den politischen Wettbewerb, was zu Wohlstandsgewinnen führt.

Die Schweiz zeigt, dass politische Institutionen entscheidend für den Erfolg sind. Direkte Demokratie und Föderalismus bringen Vorteile, die weit über den politischen Prozess hinausreichen. Sie schaffen ein Umfeld, in dem Politik im Interesse der Bürger funktioniert. Die Resultate direkter Demokratie und Föderalismus sind mitunter niedrigere Arbeitslosigkeit, höhere Einkommen, stabilere Staatsfinanzen, längere Lebenserwartung und höhere Lebenszufriedenheit.

Kommentare