Koffer voller Erinnerungen

Ein Koffer, kaum größer als ein Kind – und doch schwer von Erinnerung, Verlust und Hoffnung. Die Ausstellung „Koffer voller Erinnerungen“ macht das Unsagbare sichtbar und fragt: Was bleibt, wenn alles andere weicht? Vom Aufbruch, der kein Zurück kennt.

Es gibt Abschiede, die unwiderruflich sind. So erging es der neunjährigen Helga Bellenger, als sie Wien verließ. In ihrem kleinen Koffer liegen Bücher, Puppenkleider und Fotos. Am Bahnhof, umringt von anderen Kindern, jedes mit seiner eigenen Angst. Sie sollten ihre Eltern, ihr Zuhause, ihre Sprache und alles Vertraute hinter sich lassen. Ihr Ziel: London. Ihre Mutter überlebte den Holocaust, ihr Bruder wurde in einem Konzentrationslager ermordet.

Helgas Reise war Teil der Kindertransporte, jener Rettungsaktion, die Tausenden jüdischen Kindern das Leben rettete – und sie zugleich entwurzelte. Zwischen 1938 und 1939 flohen Minderjährige aus Deutschland, Österreich, der Tschechoslowakei und Polen nach Großbritannien. Die britische Regierung hatte ihre restriktiven Einreisebestimmungen gelockert, doch mussten Wohltätigkeitsorganisationen Bürgschaften leisten und Pflegefamilien finden. Jüdische Verbände, christliche Konfessionen und Quäker arbeiteten zusammen, um diese beispielslose Rettung zu ermöglichen.

Ein Fenster in unsere Gegenwart

Bis heute scheint der Nachhall jener Schicksale ungebrochen: Die Kindertransporte verkörpern gleichermaßen eine singuläre wie universell gültige Erfahrung. Singulär, weil sie in unmittelbarem Kontext zur nationalsozialistischen Verfolgung standen. Universell, weil Vertriebenheit, Flucht und Exil in keiner Epoche ausschließlich auf eine Region beschränkt blieben. Kinderkoffer, alte Fotos und vergilbte Dokumente verdeutlichen, dass Flucht nicht allein Zahlen bedeutet, sondern Schicksale und Namen.

Eine Ausstellung, die nicht in Vergessenheit geraten darf

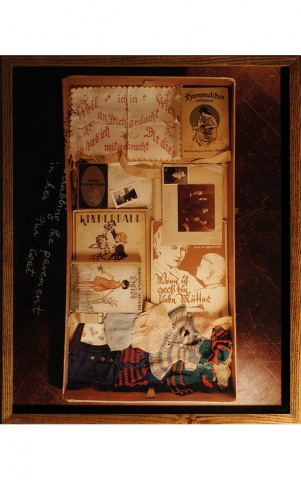

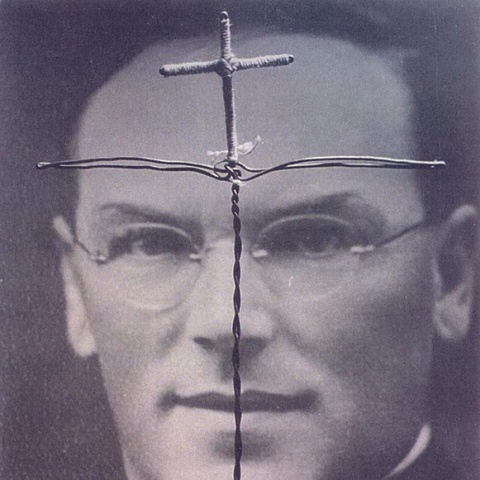

Die Ausstellung „Koffer voller Erinnerung“, die das Carl Lampert Forum von der Kuratorin Milli Segal als Wanderausstellung erhielt, verleiht dieser Vergangenheit unmittelbare Gegenwart. Gegründet auf eine Idee der Künstlerinnen Rosie Potter und Patricia Ayre, zeigt sie großformatige Fotografien eines Reisekoffers, gefüllt mit Habseligkeiten von damals – spärliche Kleidung, Bücher, Andenken. Diese Koffer sind das letzte greifbare Band in die heimatliche Vergangenheit, denn sie stehen für die letzten Berührungen der Eltern und ein Sinnbild der Entrissenheit.

Handschriftliche Fragmente der Überlebenden begleiten die Exponate, die verdeutlichen wie Angst, Hoffnung und Abschiedsschmerz sich in ein Leben einschreiben können: „Ich glaube, keines dieser Mädchen hat überlebt“ lautete ein schmerzliches Eingeständnis. Auf dem gläsernen Rahmen verweigern diese Worte jede Bagatellisierung der Vergangenheit.

Das museale Konzept überzeugt durch seinen polyphonen Charakter: Hier wird nicht auf sentimentale Weise die tragische Geschichte illustriert; vielmehr entstehen subtile Resonanzräume. Die bewusst minimalistische Inszenierung belässt den Objekten ihre stillschweigende Würde. Vieles bleibt unausgesprochen, aber eben darin liegt eine enorme Kraft – das Leise wird laut.

Warum diese Ausstellung gerade jetzt?

Gerade in diesem Spannungsfeld entfaltet die Ausstellung ihre Relevanz. Denn wer die Ausstellung betritt, spürt ihr Echo in die Gegenwart. Sie verschmilzt Historie und Kunst, Faktizität und Emotionalität, berührt und erhellt ohne didaktischen Zeigefinger zugleich.

Flucht ist keine abstrakte Größe, kein Zahlenwerk. Sie ist ein Name, ein Gesicht, ein Koffer mit wenigen Habseligkeiten. Sie ist die neunjährige Helga, die in den Zug stieg, um ihre Welt im Rückfenster verschwinden zu sehen. Sie ist die Frage, die bleibt: Was geschieht mit den Kindern von heute? Ein Koffer oder Rucksack ist leicht gepackt; aber die Zerrissenheit, die in einen solchen Reisebegleiter eingeschrieben ist, bleibt oft lebenslang bestehen.

Mit jedem Blick auf die sorgfältig in Szene gesetzten Objekte entschlüsselt man fragmentarisch den Verlust, die Sorge, die Einsamkeit und zugleich eine in leisen Tönen funkelnde Hoffnung. Denn trotz aller Dramatik waren die Kindertransporte ein Ergebnis entschiedenen Handelns durch beherzte Einzelpersonen wie Gertruida Wijsmuller-Meyer oder Sir Nicholas Winton.

Die gezeigten Koffer sind keine bloßen Objekte, sondern Zeugnisse von Verlust und Hoffnung. Wer sie betrachtet, begreift, dass ein gepackter Koffer immer auch eine Wunde ist, eine Brücke ins Ungewisse, ein Verstummen und ein Aufbruch zugleich.

Gerade deshalb lohnt ein Besuch dieser Ausstellung, die vom 23. April bis 5. Mai im Landhaus Vorarlberg und danach im Carl Lampert Museum zu sehen ist. Nicht als Rückblick, sondern als Blick in die Welt, in der wir leben – und für die wir Verantwortung tragen.

In einer Welt, die erneut durch Fluchtbewegungen geprägt ist, halten uns die von Milli Segal präsentierten Kinderkoffer einen Spiegel vor: Wie gehen wir heute mit jenen um, die Verfolgung erleiden, ihre Heimat verlassen und so viel verlieren?

Wer sich durch die Ausstellung treiben lässt, nimmt mehr mit als historische Fakten: das Gespür für die Kraft scheinbar kleiner Taten. Und die Erkenntnis, dass jene, die einst auf Hilfe vertrauen, keine anonyme Masse waren – sondern Kinder wie Helga, die mit wenigen Habseligkeiten ihre ganze Zukunft in einem Koffer verstaute.

Wer vor den Bildwerken von Rosie Potter und Patricia Ayre steht, blickt nicht in eine vergangene Welt, sondern in eine, die fortbesteht – in neuen Fluchten, Verlusten, Hoffnungen. Vielleicht verlässt man die Ausstellung mit der Frage, was Verantwortung heute bedeutet. Vielleicht mit dem Wissen, dass Geschichte nie ruht – und dass ihr Echo immer auch uns gilt.

Kommentare