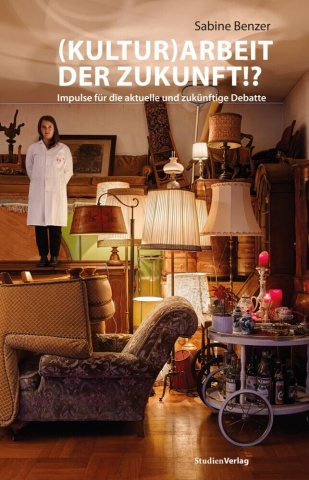

(Kultur)Arbeit der Zukunft?!

Der Diskurs über Arbeit brodelt. Philosophin Lisa Herzog zählt die Arbeit „zur menschlichen Natur gehörend“, denn die Menschen wollen etwas schaffen und sich als soziale Wesen in einem gemeinsamen Prozess einbringen. Experten und Expertinnen stellen fest, dass wir nach wie vor in einer „Arbeitsgesellschaft“ leben, in der alle Arbeit kapitalistischer Logik unterworfen ist: So wird zwar jegliche Betätigung zur Arbeit erklärt, aber letztendlich die Erwerbsarbeit als Maß aller Dinge in den Mittelpunkt gestellt. Notwendige menschliche Tätigkeiten in der Pflege, Bildung und Kultur werden geringer geschätzt und schlechter bezahlt. Arbeit muss also neu bewertet werden: Wie kann sie demokratischer, sozialer, nachhaltiger gestaltet und gerechter verteilt werden?

Über 50 Jahre Kulturarbeit im Kulturkreis Feldkirch, dem Verein, der das Theater am Saumarkt in Feldkirch bespielt, sind Anlass und Anstoß, Kulturarbeit in den Blick zu nehmen und im Rahmen einer Gesprächsreihe mit Fachleuten aus Theater, Literatur, Philosophie, Kulturpolitik, Politik- und Kulturwissenschaft sowie Psychologie zu thematisieren.

Unter Kulturarbeit lässt sich Organisation, Vermittlung und Produktion von Kunst und Kultur subsumieren. Form, Inhalt und Mission dieser Arbeit sind zwar gekennzeichnet durch eine kaum fassbare Diversität – große Kultureinrichtungen sind von anderen Arbeitsverhältnissen geprägt als kleine Kulturinitiativen oder freischaffende Kulturtätige –, trotzdem gilt der Versuch dieses nun in Buchform vorliegenden Projektes der Diskussion verbindender Aspekte und gemeinsamer Faktoren. So sprechen also Tobias Fend, Stefanie Gerold, Lisa Herzog, Michael Hirsch, Sabine Kock, Konrad Paul Liessmann, Andreas Oberprantacher, Barbara Prainsack, Pamela Rath und Michael Wimmer am Beispiel Kulturarbeit als Modell für eine zutiefst sinnstiftende menschliche Beschäftigung über „gute“ Arbeit und was diese kennzeichnet. Sie äußern sich in den Gesprächen über aktuelle Aspekte von Arbeit, Demokratisierung und gerechte Verteilung, Arbeitszeitverkürzung, Arbeit in der Klimakrise, Arbeit und Künstliche Intelligenz, Arbeitsbedingungen, Arbeit ohne Erwerbseinkommen und geben Ausblicke auf eine zukünftige (Arbeits-)Welt beziehungsweise formulieren Forderungen für eine mögliche positive Entwicklung.

So macht etwa Kulturwissenschaftler Michael Wimmer darauf aufmerksam, dass sich unsere Gesellschaft nach wie vor an der Organisation der Lohnarbeit orientiert: „Ich habe den Eindruck, da tobt gerade ein heftiger Kampf um Arbeit und deren Ausgestaltung.“ Um das „Primat“ der Erwerbsarbeit zu problematisieren, unternimmt die Politikwissenschafterin Barbara Prainsack den Versuch, einen alternativen Arbeitsbegriff zu definieren: „[Arbeit ist] alles, womit man einen Beitrag für die Gemeinschaft leistet. Das ist deshalb wichtig, weil man mit diesem Arbeitsbegriff die Tätigkeit von älteren Menschen, von Jugendlichen, von Leuten, die nicht in der Erwerbsarbeit stecken, auch sichtbar machen kann […].“ Eine Erklärung, die der Hegemonie der zeitgenössischen „Arbeitsgesellschaft“ eine alternative Erzählung entgegenhalten will.

Kulturarbeit gilt als Modell für eine zutiefst sinnstiftende menschliche Tätigkeit. Sie sei „so viel schöner und besser als Fernsehen und Schokolade zusammen,“ äußert sich der Leiter der Theatergruppe Café Fuerte, Tobias Fend, euphorisch über seine Arbeitsmotivation und behauptet, „es gibt überall Menschen, die Ideen haben und ihre Kunst machen wollen“. Und der Philosoph Michael Hirsch sieht in der Kulturarbeit gar den „Idealtyp einer selbstständigen, freien, nicht entfremdeten Tätigkeit“: „Wir arbeiten an der Schönheit, an der Sinnhaftigkeit des Systems“, proklamiert er, mahnt aber gleichzeitig, dass „wir auf keinen Fall den Fehler machen dürfen, so zu tun, als ob es das schon gäbe“. Kulturarbeit solle keinesfalls „romantisiert“ werden. So kritisiert die Philosophin und Interessensvertreterin Sabine Kock, dass die so positiv beschriebene Kulturarbeit im Rahmen neoliberaler Wirtschaftsmodelle vereinnahmt und als allgemeines Role-Model für Management und Arbeit propagiert werde: „Wir sprechen von einer neuen Form von Ausbeutung, Ausbeutung des Privatesten, was wir haben: Fantasie, Vorstellungskraft, Ideen. Das darf nicht sein.“

Konrad Paul Liessmann, bekannter Philosophieprofessor und Leiter des Philosophicum in Lech, verweist nachdrücklich darauf, dass Kunst einen gesamtgesellschaftlichen Wert darstelle, weshalb es eine Aufgabe der Gesellschaft sei, diesen Künstlern und Künstlerinnen ein materielles Ein- und Auskommen zu sichern.

Alle Interviewpartner und -partnerinnen äußern auch konkrete Vorstellungen von „guter“ Arbeit: „Einigermaßen interessante, gut dotierte Teilzeitjobs mit relativ kurzen Arbeitszeiten, die soziale Sicherheit garantieren, aufgrund derer ich dann sozusagen frei, künstlerisch, geistig, politisch, wie auch immer tätig werden kann“, wünscht sich etwa Michael Hirsch und spricht von einem neuen Gesellschaftsvertrag, in dessen Zentrum die Neudefinition des Wertes der Arbeit und eine neue Verteilung von Arbeit mit dem Ziel einer geschlechtergerechteren, ökologisch nachhaltigeren und kulturell kreativeren Gesellschaft stehen soll.

Die vorliegende Gesprächsreihe stellt über diese kurze Skizzierung einzelner Positionen noch viele sehr spannende Aspekte aus ganz unterschiedlichen Perspektiven dar. Es wäre wünschenswert, könnte die vorliegende Publikation einen Beitrag zur aktuellen wie zukünftigen Debatte über Arbeit, im Speziellen über Kulturarbeit, beisteuern.

Weiterlesen!

Sabine Benzer, „(Kultur)Arbeit der Zukunft!? – Impulse für die aktuelle und zukünftige Debatte“,

Innsbruck, Studienverlag, 2024. ISBN 978-3-7065-6357-4,

www.studienverlag.at

Kommentare