Die österreichische Schule der Nationalökonomie

April 2025

In der angelsächsischen Ökonomenwelt weiß jeder, wer die „Austrians“ sind, wie sie denken, was wir ihnen verdanken. Im deutschen Sprachraum bleiben sie weitgehend unbekannt und oft sogar etwas verfemt. Ihre Schule hängt eng mit der Emigration aufgrund politischer und rassistischer Verfolgung zusammen.

Der Opernball ist für die österreichische Identität sicher wichtiger als die österreichische Schule der Nationalökonomie. Aber letztere hat die Welt mehr geprägt und prägt sie noch. Das zeigt:

1. Dass der Boulevard im weitesten Sinne meist mehr Interesse weckt als das Ernsthafte, und

2. dass auch hier gilt: Propheten im eigenen Land haben es schwer, zumal liberale Propheten in einem nie liberal geprägten Land wie Österreich. Wenn in den USA unter Ökonomen von „the Austrians“ die Rede ist, weiß jeder, was gemeint ist, nämlich diese liberale Denkrichtung. Sie war und ist dort nicht nur unter Studierten populär, sondern dank Ludwig von Mises auch unter Klein- und Mittelunternehmern.

Im Umfeld von Trump und Milei sprießen nun überall die Liberalismus-Experten in den Medien. Es wird mit Schubladisierungen nur so um sich geworfen: neoliberal, rechtsliberal, wirtschaftsliberal und vor allem, als Inbegriff alles Bösen und Schlechten: libertär. In aller Kürze ein kleiner terminologischer Exkurs:

1. Erstmals von „liberal“ sprach man Anfang des 19. Jahrhunderts im Umfeld der Verfassung von Cadiz. Von dort hat der Ausdruck über Großbritannien den Weg zurück auf den Kontinent und in die USA genommen.

2. Der Ausdruck „neoliberal“ geht auf das Jahr 1938 zurück, als sich in Paris liberale Denker zum Kolloquium trafen. Die Neoliberalen waren gemäßigt. Sie waren für soziale Sicherung und Wettbewerbspolitik.

3. In den 1980er-Jahren entwickelte sich als Reaktion auf die Deregulierungen unter Reagan und Thatcher „Neoliberalismus“ zum Schimpfwort für besonders radikalen Liberalismus.

4. Vielleicht hat die Begriffswandlung des Neoliberalismus auch damit zu tun, dass sich in den USA der New Deal von Roosevelt, eine keynesianische, ziemlich staatsgläubige Politik der 1930er Jahre, als liberal verstand und auch so bezeichnet wurde.

5. Als die „Austrians“, die sich rechtzeitig abgesetzt hatten oder fliehen konnten, in den 1930er-Jahren in die USA kamen, war also „liberal“ schon ganz anders besetzt, als sie selbst sich verstanden. Um sich von diesem Linksliberalismus zu unterscheiden, verwendeten sie zunehmend den sperrigen Begriff „libertär“. Er ist nicht deckungsgleich mit der österreichischen Schule, aber verbindet viele Ideen der „Österreicher“ mit solchen der klassischen Liberalen und mit der Grundidee von John Locke, dass das Eigentum am eigenen Körper die Grundlage des Zusammenlebens ist. Ohnehin denkt ja jeder Liberale etwas anders. Kein „Austrian“ hat bewusst eine Schule aufgebaut. Sie waren und blieben Individualisten.

Carl Menger

Der Begründer der österreichischen Schule war Carl Menger, dessen Ideen zum Teil Allgemeingut der Wirtschaftswissenschaft sind, ohne dass es die Leute wissen. Nur wenige Punkte:

›› Er versteht Ökonomie im Gegensatz zur deutschen historischen Schule als universelle Wissenschaft. Der methodologische Individualismus besagt, dass alle sozialen, alle ökonomischen Vorgänge im Denken und Tun der einzelnen daran beteiligten Personen ihre Ursache haben. Auch Normen, Institutionen, Gruppen etc. können letztlich nur über die sie tragenden Individuen erklärt werden. Thatchers „There is no such thing as society“ meinte genau das.

›› Im Gegensatz zu den Klassikern zeigte Menger, dass es keine objektiven, sondern nur subjektive Werte gibt und diese die Preise bestimmen. Das ist eine Revolution, auch wenn sie bis heute in den Köpfen der Durchschnittsbürger nicht angekommen ist.

›› Menger gehört zu den Begründern der Grenznutzenlehre. Der Nutzen von 1000 Euro Zusatzverdienst ist kleiner, wenn man bisher 10.000 Euro verdient hat, als wenn man bisher 5000 Euro verdient hat – eigentlich banal, aber damals neu.

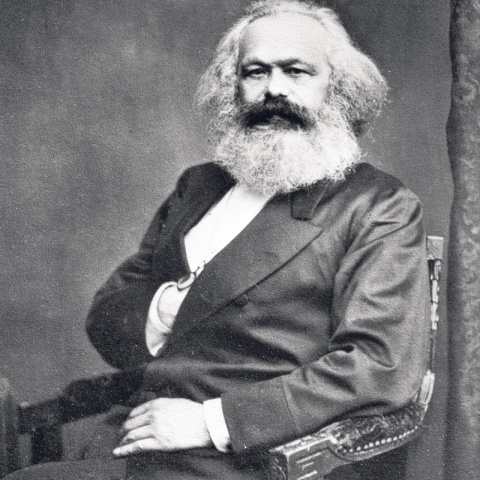

Eugen von Böhm-Bawerk

Eugen von Böhm-Bawerk war um 1900 wohl der berühmteste Ökonom auf dem Kontinent. Wichtig war sein Beitrag zur Kapital-, zur Zins- und damit zur Wachstumstheorie. Seine Kritik an Marx’ Ausbeutungstheorie war vernichtend und auf sein Konzept der Produktionsumwege geht zurück, dass die „Austrians“ bis heute die Bedeutung des freiwilligen individuellen und nationalen Sparens für die langfristige Entwicklung des Wohlstands betonen, aber das Zwangssparen kritisieren.

Ludwig von Mises

Ludwig von Mises ist Begründer der modernen „Austrian Economics“. Obwohl einer der großen Sozialwissenschafter des 20. Jahrhunderts, war er nie ordentlicher Professor. Zentral war sein Seminar an der Handelskammer in Wien. 1934 wechselte er ans Institut des Hautes Études Internationales in Genf, von wo er 1940 abenteuerlich über Frankreich, Spanien und Portugal in die USA floh. Stipendien ermöglichten ihm eine Position als Visiting Professor an der New York University. Sein Hauptwerk „Human Action“ thematisiert fast alle Grundsätze der österreichischen Schule. Berühmt wurde Mises schon in den 1920er-Jahren wegen der „Rechendebatte“. Er konnte zeigen, dass es ohne die Information, die in freien Preisen steckt, keine effiziente Planung einer Wirtschaft geben kann. Mises hatte in den USA eine unglaublich starke Wirkung, fand gerade unter Praktikern viel Gehör. Von der regulären Wissenschaft wurde er oft schroff abgelehnt, gewiss auch wegen seiner sehr konsequenten Standpunkte, aber wohl noch mehr wegen seines Wesens. Er galt als stur, nachtragend selbst gegenüber guten Freunden, wenn sie seine Auffassungen nicht teilten. Erzählt wird, dass er an einer Sitzung der Mont Pelerin Society den Raum zornig verließ mit der Aussage „You are all a bunch of socialists“. Gemeint waren Leute wie Milton Friedman, aber auch Hayek.

Joseph Schumpeter

Joseph Schumpeter, ein brillanter, schillernder Kopf, ist das Enfant terrible der „Austrians“. Seine „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ mit dem Konzept der „schöpferischen Zerstörung“, der Betonung der Rolle der Unternehmer (nicht nur in der Wirtschaft) und der Erkenntnis, dass kapitalistische Märkte irgendwie chaotisch und daher schwer vorhersehbar sind, war ein Wurf. Als Finanzminister und als Bankier reüssierte Schumpeter nicht, aber als Professor. Mit 27 Jahren war er ordentlicher Professor in Graz. 1925 ging er nach Bonn, 1932 nach Harvard. Kolportiert wird die Aussage, er habe sich zum Ziel gesetzt, der beste Ökonom der Welt, der beste Reiter Österreichs und der beste Liebhaber Wiens zu werden. Zwei der drei Ziele habe er erreicht, welche, ließ er offen. Er blieb zeitlebens ein Bewunderer von Marx, äußerte sich abfällig über Juden und Slawen, zeigte Verständnis für Hitler und sprach 1945 von einem jüdischen Sieg. Er sagte 1942 einen schleichenden Sieg des Sozialismus voraus, wo sich die Gelehrten bis heute streiten, ob er ihn sich wünschte oder nicht. Mit seiner Kreativität, seinen unkonventionellen Ideen, vielleicht auch mit seinem Pessimismus hinsichtlich des Kapitalismus fasziniert er bis heute viele Ökonomen.

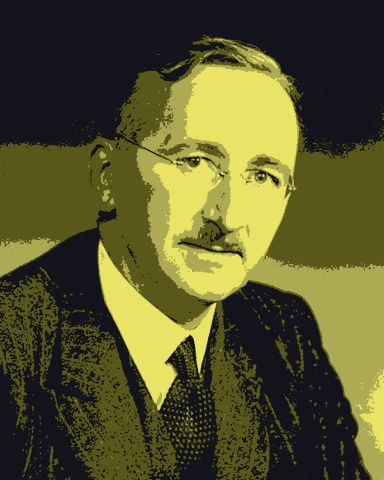

Friedrich August von Hayek

Schließlich für mich der wichtigste Vertreter der „Austrians“, der einzige, den ich auch persönlich kennenlernen durfte und der mich sehr geprägt hat, nicht zuletzt auch mit seinem Leitspruch „Wer nur ein Ökonom ist, kann kein guter Ökonom sein“, Friedrich August von Hayek. Der Leitspruch zeigt seine großbürgerliche Herkunft, in seinem Elternhaus verkehrten spätere Nobelpreisträger, mit Ludwig Wittgenstein war er verwandt. Hayek war nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs zunächst Sozialist. Er begann, Recht zu studieren, beschäftigte sich aber vor allem mit Volkswirtschaftslehre und Psychologie. Hayek bekam zwei Doktorate (Recht und Wirtschaft) an der Universität Wien und habilitierte sich dort. Anfang 1931 hielt Hayek eine Gastvorlesung an der London School of Economics, die so beeindruckte, dass ihm als erstem Ausländer überhaupt eine Professur angeboten wurde. 1950 wechselte er nach einer unschönen Scheidung nach Chicago, 1962 zog es ihn nach Freiburg im Breisgau. 1969 übernahm er nach 38 Jahren Abwesenheit von Österreich eine Professur an der Universität Salzburg, kam aber mit den Verhältnissen nicht zurecht. Hayek hatte bei der Rückkehr nach Freiburg 1977 einen Leserbrief verfasst, in dem er sich über Österreichs Bürokratie bitter beklagte. Hayeks Bedeutung ist – in aller Kürze – eine dreifache:

›› Die Wissenschaft: Er erhielt den Nobelpreis nicht für die Werke, die ihn in Erinnerung halten, sondern vor allem für seine Konjunkturtheorie. Es war eine Absage an die konjunkturpolitische Kurpfuscherei. Ursache der Konjunkturschwankungen war für ihn das Hinauszögern oder Unterdrücken der Anpassung der relativen Preise durch Kaufkraftstärkung. Noch bedeutender ist, was er seine Entdeckung nennt, die Erkenntnis, dass Marktpreise den Marktteilnehmern implizite Informationen vermitteln, die ihnen sonst nicht zur Verfügung stünden.

›› Sozialphilosophie: Hayeks Bedeutung wäre heute verblasst, hätte er sich nicht vom Ökonomen zum Theoretiker menschlicher Ordnungen gewandelt. Mit dem „Weg zur Knechtschaft“, den Sozialisten in allen Parteien gewidmet, mit der „Verfassung der Freiheit“, mit „Recht, Gesetz und Freiheit“ sowie dem Alterswerk „Die verhängnisvolle Anmaßung“ arbeitete er an einer Philosophie der Freiheit, die für konservative und liberale Kräfte immer mehr zu einem Gegenprogramm zu Keynesianismus und Wohlfahrtsstaat wurde. Hinter dem Eisernen Vorhang wurden illegale Raubdrucke von Hayek und von Mises verbreitet und im Geheimen gelesen. Sie trugen mit zum Zerfall der sozialistischen Ordnung bei und prägten Politiker der Transformation wie etwa Vaclav Klaus in Tschechien, so wie Hayeks Entwürfe im Westen vor allem Maggie Thatcher ganz wesentlich beeinflussten.

›› Öffentlichkeit: In rund fünfzig Jahren hatte die österreichische Schule, die um die Jahrhundertwende vermutlich die bedeutendste war, fast all ihr Ansehen und ihre Wirkungskraft in Politik und Öffentlichkeit verloren. Aber immerhin hatte Hayek mit dem „Weg zur Knechtschaft“ einen Bestseller produziert, der unglaubliche Verbreitung fand, nachdem mit einer Kurzversion in Reader’s Digest und einer Comic-Version sein Ruhm auch in die USA getragen worden war. Und dann, 1974, sogar für Hayek selbst out of the blue, der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, der erste für einen überzeugten Liberalen. Der Nobelpreis gab ihm und den „Austrians“ unglaubliche Wirkung.

In Österreich oft verfemt

Es gab 1983 in Paris die großartige Ausstellung „Vienne 1880 – 1938 L’Apocalypse Joyeuse“ – ein denkwürdiger Titel. Ich weiß nicht, ob es je in einer Stadt in so kurzer Zeit eine so breite intellektuelle Blüte gegeben hat, in Malerei und Architektur, Grafik und Design, Musik und Literatur, Fotografie und Filmkunst, Medizin und Physik, Philosophie und Psychologie, und eben auch in Nationalökonomie. Und sehr, sehr viele von ihnen gingen ins Ausland beziehungsweise mussten gehen. Das traf auch Vertreter der „Austrians“. Wobei erst die Bühne, welche die USA und Großbritannien den „Austrians“ boten, die Schule erhalten, weiterentwickelt und bedeutender gemacht hat. In der angelsächsischen Ökonomenwelt weiß jeder, was die „Austrians“ sind, was sie denken, was wir ihnen verdanken. In Österreich galt deren Schule nichts und sie genießt auch bis heute nur wenig Anerkennung. Sie ist oft sogar etwas verfemt.

Kommentare