Die Schweiz - Ein Staatsverständnis der besonderen Art

Das wirklich Besondere der Schweiz, vor allem anderen, ist das genossenschaftliche Staatsverständnis. Im Innern der prächtigen Bundeshauskuppel in Bern prangt nicht umsonst die Inschrift „Unus pro omnibus, omnes pro uno“ (Einer für alle, alle für einen). Im Genossenschaftsgedanken steckt einerseits etwas Solidarisches und von daher ausgesprochen Egalitäres. Alle Wahlberechtigten haben das gleiche Wahl- und Stimmrecht (das ist ja das Kennzeichen jeder Demokratie) und können nicht wie in der Aktiengesellschaft, in der oft Parallelen zur Demokratie geortet werden, Eigentums- und Stimmrechte dazukaufen. Und vor diesem Hintergrund wird, wer sich zu sehr von der Allgemeinheit abhebt, nicht etwa bewundert, sondern misstrauisch oder sogar kritisch beäugt. Anderseits steckt in diesem Staatsverständnis auch etwas Anarchisches in dem Sinne, dass man sich nicht in eine von oben diktierte Ordnung einreiht, sondern selbst von unten her diese Ordnung gestalten und auch die Verfassung permanent mit Volksentscheiden weiterentwickeln will. Kurz zusammengefasst: Das dreifache Selbst von Selbstbestimmung, Selbsthilfe und Selbstverantwortung steht im Zentrum.

Dieses genossenschaftliche Staatsverständnis ist zwar zum Teil mit dem republikanischen verwandt, aber es ist nicht deckungsgleich mit diesem. Wie dieses ist es antimonarchisch und auf den Dienst am Gemeinwohl ausgerichtet, aber es ist zugleich auch antielitär. Das Gemeinwohl soll von unten getragen werden und nicht von einer wohlmeinenden, zwar gewählten, aber doch leicht aristokratisch-elitären Regierung. In Gesprächen mit Staatsrechtlern, vor allem aus den Nachbarländern Frankreich, Deutschland und Österreich, wird einem die Ungewöhnlichkeit des schweizerischen Staatsverständnisses immer wieder bewusst. Trotz Aufklärung, trotz Revolutionen und trotz eines fast immer von Gewalt begleiteten Übergangs vom Feudalismus zum freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat wird in allen Ländern außer der Schweiz der Staat, auch der republikanische, von oben her gedacht und mit viel Obrigkeitsgläubigkeit gelebt. Er wird als ein der Basis, dem breiten Volk, überlegener Führer und Lenker gesehen. Das basisdemokratische, genossenschaftliche Denken, das im Grunde bei Kollektiventscheiden nach Einstimmigkeit rufen würde, wenn das nicht völlig unpraktikabel wäre, ist weltweit fremd und exotisch. Es gibt neben vielen Monarchien zwar zahlreiche Staaten, die in ihrem offiziellen Namen den Begriff „Republik“ oder „Bundesstaat“ führen, aber es gibt nur eine Eidgenossenschaft.

Dieses genossenschaftliche Staatsverständnis ist das, was so unterschiedliche Gebiete der Schweiz wie die beiden Appenzell, das Tessin, die Waadt und Zürich zusammenhält und das Schlagwort von der Willensnation vielleicht rechtfertigen könnte. Das Schweizer Verständnis der Freiheit ist deshalb kein radikal-liberales, kein libertäres, wie man es in den USA zunehmend findet, wonach nur schon die Existenz eines Staates die Freiheit der Individuen bedroht. Vielmehr verbindet sich in der Schweiz die Idee der Freiheit mit jener der Subsidiarität, wonach zwar so viel wie möglich auf der untersten Ebene der Gesellschaft, jener des Individuums, geregelt und erledigt werden sollte, aber Familie, Freunde, Nachbarschaft und schließlich auch staatliche Organisationen wie etwa die Gemeinden mittragen oder ganz übernehmen sollten, was der Einzelne, die Einzelne nicht bewältigen kann. Dahinter steht die archaische, weit in die Geschichte der Menschheit und ihres Umgangs mit den Widrigkeiten der Natur zurückreichende Erfahrung, dass der Mensch vieles, aber eben nicht alles allein bewältigen kann. Er braucht dann nicht Hilfe von oben, vom Staat, sondern von seinen „Genossen“, von jenen, die mit ihm leben und ähnliche Erfahrungen und Herausforderungen erleben.

Die Fallstudie über das Walliser Dorf Törbel von Elinor Ostrom, der ersten Nobelpreisträgerin für Wirtschaftswissenschaften, setzt diesem genossenschaftlichen Zusammenstehen gewissermaßen ein wissenschaftliches Denkmal. Und Friedrich Schiller, der Schwabe, dem die Schweiz ihr Nationaldrama Wilhelm Tell verdankt, hat die Bipolarität zwischen genossenschaftlichem Kollektiv und Individuum wunderbar zum Ausdruck gebracht. „Verbunden werden auch die Schwachen mächtig“, lässt er den Stauffacher sagen, während Tell ihm erwidert: „Der Starke ist am mächtigsten allein.“

Das genossenschaftliche Prinzip setzt sich immer weiter nach oben fort, und es ist dieser freiwillige Zusammenschluss von unten nach oben, beginnend bei den Bürgern über die Gemeinden und die Kantone bis zu den Sprachregionen und dem Bund, der einmalig ist. Daher ist der Begriff der Eidgenossenschaft eben nicht einfach eine rückwärtsgewandte, verklärende Spielerei, sondern er ist so zentral, dass sich aus ihm fast alles andere ableitet. Dazu gehören die Eigenverantwortung, der Vorrang des Individuums vor dem Staat sowie die Privilegierung des privaten Eigentums und der Privatsphäre gegenüber den Interessen des Staates. Das ist gelebte Subsidiarität. Ferner lassen sich die Gemeindeautonomie und der Föderalismus aus dem genossenschaftlichen Staatsverständnis ableiten und erst recht das Milizprinzip, also die Vorstellung, dass der Beitrag jedes Einzelnen an diesen Staat nicht nur in Steuern, sondern auch in Arbeitsleistung (im Militär, in der Politik, in der Schule, in der Justiz, in den Kirchen, in Vereinen) bestehen sollte. Aus dem genossenschaftlichen Prinzip leitet sich die Tendenz zu Konkordanz und Kooperation ab, auch wenn sie in letzter Zeit zunehmend einem Auseinanderdriften der Pole zu weichen scheint. Und aus ihm ergibt sich, dass der Staat wir alle sind.

Erst wenn eine Aufgabe nur von einer größeren Einheit erledigt werden kann, kommt der Staat ins Spiel. Dieser Staat steht nun aber nicht über den Bürgern, sondern ist vom Grundverständnis her eine Genossenschaft der Bürger, die zusammenstehen und kooperieren. Und dieser Staat ist auch nicht eine Institution, die individuelle Freiheitsrechte verleiht und schützt, sondern umgekehrt Ausdruck der naturrechtlichen individuellen Freiheit von Bürgerinnen und Bürgern, die gemeinsam den Staat bilden. Der Schutz jeglicher Privatsphäre, auch der finanziellen Privatsphäre, gegenüber dem Staat entspringt ebenfalls diesem genossenschaftlichen Staatsverständnis. Der ungarische Dichter Sándor Márai bemerkte 1950 in einem Essay, dass die Schweizer ihre Freiheit nicht als Luxusgut verstehen, sondern sehr selbstbewusst ein genuines Recht auf individuelle Freiheit für sich in Anspruch nehmen. Sie haben während Jahrhunderten gegen Feudalismus und für Selbstbestimmung gekämpft, und sie haben das in einer sehr eigenen Mischung aus Kollektivismus und Individualismus getan.

„Der Staat, das sind wir alle“ – dieser Satz ist in fast jedem Land der Welt eine Hypokrisie. In der Schweiz kann man ihn dagegen aussprechen, ohne rot werden zu müssen. Es wäre ein Verlust, nicht nur für die Schweiz, sondern für ganz Europa, wenn dieses fundamental liberale Konzept des Staates und seiner Bürger verloren ginge, nur weil es nicht kompatibel ist mit dem Staatsverständnis, das im übrigen Europa herrscht.

Der Artikel „Die Schweiz – ein Staatsverständnis der besonderen Art“ ist dem neuen Buch von Gerhard Schwarz entnommen und ist eine etwas gekürzte Wiedergabe des Kapitels „Subsidiarität und Solidarität – der Staat als Genossenschaft“, der Nachdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Autors. Im Buch legt Schwarz ausführlich seine Überlegungen zu den Stärken und Schwächen der Schweiz dar – und zieht einen positiven Saldo.

Es ist eine Skizze für eine Schweiz, die exzellent anders und gerade dadurch für die Staatengemeinschaft nützlich ist, heißt es auf NZZ Libro.

Weiterlesen!

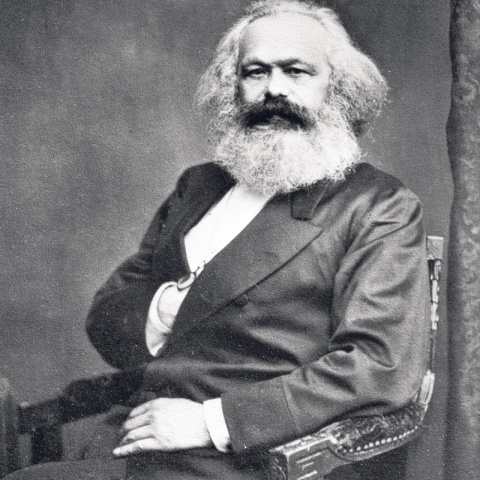

Gerhard Schwarz

„Die Schweiz hat Zukunft. Von der positiven Kraft der Eigenart“

NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, 2021

Kommentare