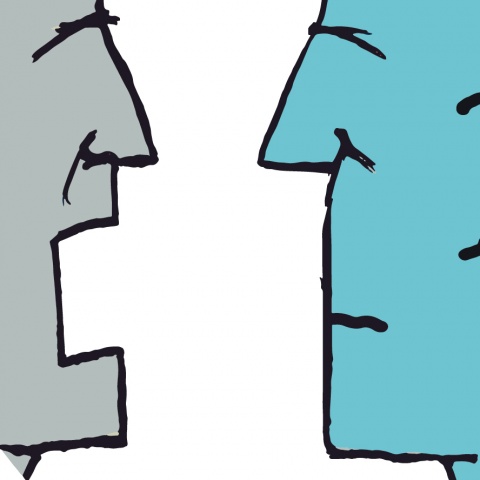

Wandel provoziert Widerstand

Widerstand im Change-Prozess ist kein Störfaktor, sondern ein Signal. Mit diesem Verständnis lässt sich arbeiten.

Veränderung ist für viele Unternehmen zur Regel geworden. Strategische Neuausrichtungen, Digitalisierung, wirtschaftliche Turbulenzen und externe Schocks wie Pandemien oder Krisen zwingen zu permanenter Anpassung. Change-Projekte reihen sich aneinander, oft in immer kürzeren Zyklen. Doch statt Zuversicht zeigt sich vielerorts Ermüdung. Paradox: Wo der Wandel Konflikte auslöst, wächst auch die Chance für echten Dialog und nachhaltige Entwicklung.

Veränderung irritiert

Für den Soziologen Niklas Luhmann besteht die Grundfunktion von Organisationen darin, Komplexität zu reduzieren. Ein funktionierender Betrieb schafft verlässliche Rollen, Regeln und Routinen, die das Zusammenspiel der Beteiligten vorhersehbar machen. Veränderung – so notwendig sie auch sein mag – ist aus dieser Perspektive eine Irritation. Denn jede Veränderung greift in bestehende Strukturen ein, stellt Gewohntes infrage, verschiebt Machtverhältnisse und verändert die Zuschreibung von Verantwortung. Widerstand ist demnach keine Störung, sondern Ausdruck eines Systems, das versucht, sein Gleichgewicht wiederherzustellen. Wer das verkennt, bekämpft Symptome und übersieht die eigentlichen Ursachen. Konflikte im Change sind nicht nur unvermeidlich, sondern notwendig. Sie geben Antworten und zeigen, wo alte Routinen nicht mehr greifen, wo neue Anforderungen auf Unsicherheit und Angst stoßen, wo der Wandel zu schnell, zu diffus oder zu autoritär verläuft. Das Erstaunliche ist weniger, dass sich Menschen gegen Veränderung wehren, sondern, dass wir diesen Widerstand oft als individuelles Defizit interpretieren. Mitarbeitende gelten als „veränderungsunwillig“, Führungskräfte als „ambivalent“, Teams als „blockiert“.

Entwicklungsimpuls

Widerstand im Change zeigt nicht, dass etwas schiefläuft, sondern dass etwas in Bewegung ist. Anstatt dies zu pathologisieren („nicht offen genug“, „nicht bereit für den Wandel“) wäre es klüger, Blockaden als Entwicklungsimpulse zu nutzen. Wer Change ernst meint, muss Konflikte hören wollen. Anders gesagt: Nur wer die Reibung zulässt, bringt das Betriebssystem wirklich weiter. Ein technisches System, das auf Störungen reagiert, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, nennt man Regelkreis. In Organisationen übernehmen Menschen diese Funktion – oft unbewusst. Wenn sie „dichtmachen“, sich zurückziehen oder aufbegehren, dann ist das kein Ausfall, sondern ein Signal.

Mehr Mensch, weniger Plan?

Viele Change-Prozesse folgen einem klaren Projektplan, sie orientieren sich an Meilensteinen und Kennzahlen. Doch sie scheitern, wenn sie soziale Systeme nicht ernst genug nehmen. Denn Veränderung betrifft vor allem Menschen: in ihren Rollen, Beziehungen, Identitäten. Deshalb braucht Change mehr als Top-down-Kommunikation. Es braucht Beteiligung, Aushandlung und Zeit für Dialog. Wer Wandel gestalten will, muss Widerspruch zulassen. Nicht als Störung, sondern als Teil des Prozesses. Trivial, sollte man meinen? Die Realität ist häufig eine andere. Change wird zur Zumutung, wenn er über die Köpfe der Menschen hinweg inszeniert wird. In einer Zeit, in der Wandel eine Konstante ist, entscheidet nicht allein die strategische Klarheit über den Erfolg. Es geht auch um die Fähigkeit, Konflikte als integralen Bestandteil für betriebliche Entwicklung zu begreifen.

Konflikt als Resonanzphänomen

Konflikte gelten vielerorts noch als Störgeräusche im Arbeitsablauf. In Wahrheit sind sie Resonanzphänomene. Wenn das Betriebssystem knirscht, wird sichtbar, was unter der Oberfläche wirkt: verdeckte Interessen, nicht ausgesprochene Erwartungen, kulturelle Bruchstellen. Wer fühlt sich übergangen? Welche Werte geraten in Widerspruch? Welche Erwartungen bleiben unerfüllt? „Konfliktfreiheit klingt gut, ist aber keine Überlebensstrategie für Unternehmen.“ Dieser Satz aus der Organisationsforschung bringt es auf den Punkt: Unternehmen, die konfliktfreie Veränderung anstreben, verkennen, dass sie damit auf Kosten von Lernprozessen agieren. Statt konflikthafte Situationen zu vermeiden, könnten diese professionell moderiert und als produktive Kraft genutzt werden. Wo Veränderung echte Wirkung entfalten soll, da müssen auch unterschiedliche Sichtweisen aufeinandertreffen. Salopp formuliert: Mehr Change, mehr Konflikt.

Perspektivenwechsel im Change

Veränderung braucht Vertrauen. Das entsteht dort, wo Menschen erleben, dass ihre Perspektiven zählen. Change, der von oben verordnet wird, erzeugt häufig Reaktanz. Wer nicht gefragt wird, stellt sich quer. Wer keinen Raum für Zweifel bekommt, fühlt sich überrollt. Erfolgreiche Veränderung gelingt dort, wo Führung nicht nur Ziele formuliert, sondern auch Konflikte aushält. Das setzt voraus, dass Mitarbeitende als Resonanzkörper des Systems verstanden werden. „Unternehmen überleben nicht, weil es keine Konflikte gibt – sondern weil sie mit ihnen umgehen können.“ Der Umgang mit Konflikten ist kein Nebenkriegsschauplatz im Veränderungsprozess, sondern das Herzstück. Wer ihn meistert, gibt dem Wandel eine tragfähige Grundlage und den Menschen darin Orientierung und Halt. Ein Unternehmen, das versteht, dass Reibung keine Betriebsstörung ist, sondern der Motor für Erneuerung, schafft Räume für Klärung und für ein gemeinsames Ringen um tragfähige Lösungen. Gerade im Change lohnt sich also ein Perspektivwechsel: Konflikte nicht „wegdrücken“, sondern als Resonanz des Systems begreifen. Und die Störung nutzen.

Kommentare