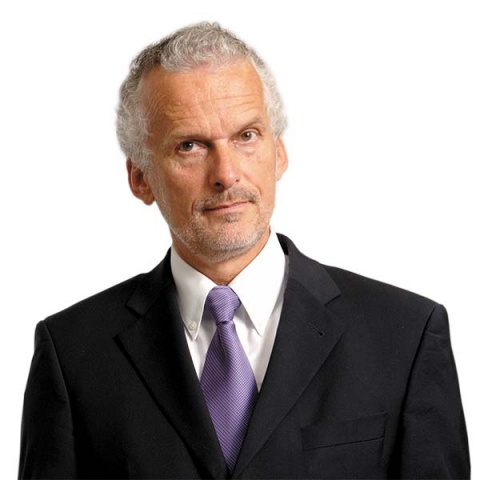

Die Watchlist des Prüfers

Josef Moser, Präsident des Rechnungshofs und damit Österreichs oberster Prüfer, fordert in unserem Staat Reformen ein – in insgesamt zehn zentralen Punkten.

1. Förderungen

In Österreich besteht ein umfangreiches Fördersystem mit einer Vielzahl von Einrichtungen und Instrumenten, ein Gesamtüberblick fehlt. Ein gutes Beispiel dafür sind die familienbezogenen Leistungen. Für insgesamt 117 verschiedene Leistungen sind sieben Ressorts auf Bundesebene und mehrere Stellen auf Landesebene zuständig. Am Ende weiß aber keiner, wie viel Geld bei einer Familie insgesamt ankommt.

2. Bildung

Im Bildungsbereich haben wir in Österreich trotz überdurchschnittlichen Inputs einen unterdurchschnittlichen Output. Maßgeblicher Grund dafür ist die Kompetenzzersplitterung im Schulwesen, die Ineffizienzen, Doppelgleisigkeiten und Interessenkonflikte zur Folge hat. Bei der Neuen Mittelschule mit dem verschränkten Lehrereinsatz führt das unter anderem dazu, dass aufgrund des unterschiedlichen Dienst- und Besoldungsrechts die Bundeslehrer kürzer arbeiten, dafür aber mehr bezahlt bekommen als die Landeslehrer.

3. Rechnungswesen

Um die öffentlichen Haushalte effizient steuern zu können, muss man deren tatsächliche finanzielle Lage kennen. Genau das ist aber in vielen Ländern und Gemeinden derzeit nicht der Fall. Die Regelungen zur Verbuchung von Vermögenswerten und Schulden sind uneinheitlich, Verbindlichkeiten der ausgegliederten Rechtsträger werden häufig überhaupt nicht in den Abschlüssen dargestellt. Eine Reform des Rechnungswesens nach Vorbild der Haushaltsrechtsreform des Bundes wäre im Sinne der gesamtstaatlichen Haushaltssteuerung notwendig.

4. Begünstigungen im Steuerrecht

Allein im Einkommensteuerrecht gibt es 558 fast ausschließlich unbefristete Begünstigungen, die 2009 zu Einnahmenausfällen von rund neun Milliarden Euro führten. Ein umfassendes, systematisches Konzept mit konkret formulierten Zielen und messbaren Kriterien fehlt. Ähnlich ist die Situation im Körperschaftsteuerrecht. Die Einnahmenausfälle lagen hier bei rund 455 Millionen Euro. Der Rechnungshof hat daher eine Durchforstung der Ausnahmeregelungen hinsichtlich deren Wirkung empfohlen.

5. Gesundheit

Von einer komplexen verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung geprägt ist auch der Gesundheitsbereich. Schnittstellenprobleme zwischen Krankenanstalten, niedergelassenem Bereich und Pflege sowie zersplitterte Finanzierungs- und Organisationsstrukturen sind die Folge. Deutlich wird die Problematik etwa am Beispiel AKH Wien: Dort ist für das Pflegepersonal die Stadt Wien, für die Ärzte der Bund zuständig. Die mangelnde Abstimmung in der Personalplanung führte unter anderem zu Bettensperren, die in sechs Jahren Mehrkosten von bis zu 319 Millionen Euro verursachten.

6. Pflege

Trotz Schaffung eines Pflegegeldfonds sind die Kompetenzregelungen und die daraus resultierenden Probleme im Pflegebereich unverändert. Die Zahlungsströme sind komplex und intransparent. Es gibt keine Festlegungen zu Pflegequalität, Personalschlüsseln und Tarifen. So zeigte der Rechnungshof unter anderem auf, dass allein in Tirol 287 unterschiedliche Tarife für Heimplätze bestanden, die Bandbreite betrug zwischen 351 und 669 Euro im Monat.

7. Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Neben Land und Bundessozialamt finanzieren zahlreiche weitere staatliche Stellen Leistungen für Menschen mit Behinderung. Insgesamt stehen den Betroffenen bis zu 16 verschiedene Ansprechpartner gegenüber. Die Tätigkeiten der verschiedenen öffentlichen Einrichtungen sind komplex und verflochten, für eine koordinierte staatliche Vorgehensweise sind bis zu 27 Beziehungen zwischen Behörden, Dienststellen, Trägerorganisationen und Dienstleistern abzustimmen.

8. Pensionen

Der mit der Pensionssicherungsreform 2003 angestrebte Anstieg des durchschnittlichen Antrittsalters für Alterspensionen ist nicht eingetreten. So ist das Antrittsalter der Männer von 2003 bis 2013 um 0,1 Jahre auf 62,8 Jahre gestiegen. Bei den Frauen lag die Steigerung bei 0,2 Jahren auf 59,2 Jahre. Dies zeigt, dass grundsätzlich weitere Anstrengungen zur Anhebung des Pensionsantrittsalters zu setzen sind. Handlungsbedarf gibt es unter anderem auch bei den Beamtenpensionen in Wien und Tirol oder bei Sonderpensionsregelungen. Allein bei der Abschaffung der Sonderpensionsregelungen bei den Sozialversicherungsträgern beträgt das Einsparungspotenzial 1,4 Milliarden Euro.

9. Kinderbetreuung

Die Kinderbetreuung fällt sowohl in Gesetzgebung als auch in Vollziehung in die Kompetenz der Länder. Trotz dieser eindeutigen Kompetenzlage stellt der Bund mit 15a-Vereinbarungen Geld zur Verfügung. Dies war beispielsweise bei der Gratispflichtkindergartenvereinbarung mit 280 Millionen Euro der Fall. Letztlich wurden damit aber nur 2350 über fünfjährige Kinder zusätzlich in Kinderbetreuung gebracht, somit lediglich ein Kind in jedem zweiten Kindergarten. Der Anstieg der Kinder in Betreuung war im Hinblick auf die bereits hohe Quote, die hohen Kosten und die eingeführte Pflicht gering.

10. Schutz vor Naturkatastrophen

Vier Ministerien sind mit Maßnahmen zum Schutz vor Naturkatastrophen betraut, dazu kommen die Länder und die Gemeinden. Die Regelungen sowohl bei Prävention als auch bei Zuerkennung von Entschädigungen sind uneinheitlich und intransparent. Aufgrund der Interessenkollisionen kam es teilweise zu langen Verfahrensdauern. Dadurch wurden trotz vorhandener Gefährdung notwendige Maßnahmen teilweise nicht getroffen.

Kommentare