Ein Jahrhundertprojekt

Noch gibt es Skeptiker auf beiden Seiten des Rheins, aber das Projekt wird immer konkreter: Rhesi soll die Hochwassersicherheit im Rheintal auf signifikante Weise erhöhen. Fällt der Startschuss, werden die Bauarbeiten zwei Jahrzehnte lang dauern und mindestens 600 Millionen Franken kosten. Rhesi ist die Geschichte einer gigantischen Unternehmung, aber auch eine Geschichte voll historischer Warnungen und ein Auftrag an die heutige Gesellschaft, zu wiederholen, was um 1900 gelungen war: Ein visionäres Projekt umzusetzen. Ein Jahrhundertprojekt.

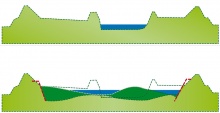

Frühestmöglicher Baubeginn 2021, geplante Bauzeit 20 Jahre, geschätzte Kosten von mindestens 600 Millionen Franken: Das Projekt Rhesi, das den Hochwasserschutz auf beiden Seiten des Rheins auf signifikante Weise erhöhen soll, ist eine gigantische Unternehmung. Vor wenigen Wochen erst wurde der Startschuss gegeben für die konkrete Ausarbeitung, für das sogenannte „generelle Projekt“. Nun werden sich die Zuständigen auf eine Planungsunterlage konzentrieren, werden alle Fachbereiche vertieft untersucht – die Gestaltung der Dämme, ökologische Verbesserungen, Materialtransporte, andere zentrale Bereiche. Dieses neue generelle Projekt sieht vor, dass im Unterlauf des Rheins das Gerinne ausgeweitet wird und die Vorländer weitestgehend abgetragen werden.

Im Durchschnitt soll der Flusslauf zweieinhalb Mal so breit werden. Der schmalere Unterlauf des Rheins wird dem breiteren Oberlauf angeglichen. Und an drei Stellen sollen die Dämme weiter ins Landesinnere versetzt werden, um 100 bis 150 Meter – an der Frutz-Mündung, in Hard-Fußach und in Diepoldsau. Die Herausforderungen? Sind groß. Die Rechtssysteme zweier Länder und der EU müssen unter einen Hut gebracht, einzelne und kollektive Interessen vereint und die Probleme der Trinkwasserversorgung gelöst werden. Wird Rhesi verwirklicht, müssen einige Trinkwasserbrunnen verlegt, andere gesichert werden. Wie jener in Mäder – der als größter Brunnen in Vorarlberg die Stadt Dornbirn und weitere Gemeinden, geschätzte 50.000 Menschen im Vorarlberger Rheintal, mit Trinkwasser versorgt. Thomas Blank, Leiter der Wasserwirtschaft im Land, spricht von großen, aber zu bewältigenden Aufgaben. Denn das Ziel ist für Blank klar: „Der Hochwasserschutz hat absolute Priorität.“

„Ein Jahrhundertprojekt“

Die Politik steht hinter diesem Projekt, auf beiden Seiten des Rheins: Landeshauptmann Markus Wallner nennt Rhesi ein „Jahrhundertprojekt“, der St. Galler Regierungsrat Willi Haag streicht die „zentrale Bedeutung“ hervor; beide weisen auf das enorme Schadenspotenzial hin, das ein großes Hochwasser bringen könnte. Und beide sagen: „Es braucht Kompromissbereitschaft von allen Seiten.“ Denn Widerstände gibt es, in der Schweiz wie in Vorarlberg, wobei auf beiden Seiten des Rheins vor allem zwei Parteien als Kritiker auftreten: Landwirte, die das Projekt zu groß nennen, und Umweltschützer, denen das Projekt zu klein ist – die einen wollen mehr Platz für die Landwirtschaft, die anderen der Natur mehr Raum geben. Über diese Widerstände hinweg ist Rhesi aber vor allem eines – die Geschichte einer unglaublichen Chance. Und eine Geschichte voller historischer Warnungen, die deutlich zeigen, dass der Hochwasserschutz Vorrang haben muss vor sämtlichen anderen Interessen.

„Mit Tosen und Wüten“

In unseren Breiten gilt die Hochwasserkatastrophe von 1762 als die schlimmste der vergangenen 500 Jahre. Am 9. Juli 1762 durchbrach der Rhein bei Oberriet und Lustenau die Dämme. In Wolfgang Scheffknechts Artikel in der „Vorarlberg Chronik“ findet sich eine Beschreibung eines Zeitzeugen, des Pfarrers Gabriel Walser von Berneck: „Im Rheinthal brach der Rhein mit vollen Strömen an zwey Orten auf einmal aus, mit grossen Tosen und Wüten, dass die Leute nicht einmal Zeit hatten, sich zu retten, sondern in die obersten Zimmer, ja gar auf die Dächer sich flüchten mussten. Nun sahe das Rheinthal aus wie ein grosser See so dass man vom Sennwald an, bis auf Lindau und Breganz 12 Stund weit in einem Schiff fahren konnte.“ Das war 1762.

Lektionen aus einer Übung

Im Juni 2010 fand am Rhein eine große Hochwasserübung statt. Kurt Fischer war da erst wenige Wochen Bürgermeister und als Einsatzleiter für Lustenau schlagartig gefordert, als in der Nacht als theoretische Übungsannahme der Eintritt des Schlimmsten ausgegeben wurde – ein Dammbruch im Süden. Das Worst-case-Szenario. Die Wiederholung von 1762. In diesen Stunden, sagt Fischer, habe er gemerkt, was alles nicht funktionieren würde: „Es gab keine Pläne, ich hätte gar nicht gewusst, was zu tun gewesen wäre.“ Dieser drastischen Erkenntnis geschuldet, hat Lustenau heute einen genau ausgearbeiteten, konkreten Katastrophenschutzplan und einen Evakuierungsplan. Lustenau ist jetzt in 22 Evakuierungszonen aufgeteilt. Bräche der Damm, hätte jede einzelne Zone, jede einzelne Straße ihren Verantwortlichen. Auch in anderen Gemeinden entstehen derzeit solche Evakuierungspläne. Allein dieser Umstand zeigt, wie ernst die Zuständigen die Bedrohung nehmen. Fischer sagt heute: „Wir wissen jetzt, was zu tun wäre, sollte der Rhein kommen. Doch endgültige Sicherheit wird erst mit der Verwirklichung des Jahrhundertprojekts Rhesi erreicht.“

Ein gigantisches Projekt

Rhesi: Die Abkürzung steht für „Rhein, Erholung und Sicherheit“ und mag ein wenig irreführend, weil verniedlichend klingen. In Wirklichkeit ist Rhesi ein gigantisches Projekt auf beiden Seiten des Rheins, das von der Illmündung bis zum Bodensee reichen wird – und das ein klares Ziel hat: Die deutliche Erhöhung des Hochwasserschutzes. Der Alpenrhein ist in seinem derzeitigen Zustand für einen Abfluss von 3100 Kubikmetern Wasser pro Sekunde ausgebaut. Das entspricht einem Hochwasser, wie es statistisch gesehen alle einhundert Jahre einmal vorkommt. Rhesi soll den Abfluss auf 4300 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ausbauen. Das entspräche einem 300-jährigen Hochwasser. Und Markus Mähr, der Projektleiter, verspricht: „Rhesi wird ein System bringen, das auch sicher ist, wenn noch mehr Wasser kommt.“

Das Bedrohungsszenario

Welche Bedeutung dem Projekt zukommt, wird sichtbar, wenn man sich die von Fachleuten errechneten Schadenszahlen vergegenwärtigt: Fände ein 300-jähriges Hochwasser statt, würden die Fluten auf Schweizer Seite einen Schaden von 2,07 Milliarden Euro und in Österreich einen Schaden von 2,66 Milliarden Euro anrichten. Sind diese Schätzungen zu hoch? In Deggendorf, einem kleinen bayerischen Landstrich, hatte ein Hochwasser 2013 Schäden von rund einer halben Milliarde Euro angerichtet. Und Deggendorf ist mit der hiesigen Situation nicht ansatzweise zu vergleichen – das Rheintal ist dicht besiedelt, hoch industrialisiert.

Auf der Homepage der Projektbetreiber findet sich eine Visualisierung des Gefährdungsszenarios. Die Darstellung basiert auf sehr großen Hochwässern, auf einem 300-jährigen Hochwasser und auf dem sogenannten EHQ, dem größtmöglichen überhaupt. Käme Wasser in diesem Ausmaß, würden die jetzigen Dämme brechen – und die Wassermassen laut Mähr tief ins Landesinnere reichen: „Hohenems, Koblach stünden tief unter Wasser, Mäder, Altach, Meiningen ebenso – und Lustenau wäre komplett überflutet.“ Lustenau ist die exponierteste Gemeinde. Und Kurt Fischer deswegen einer der vehementesten Befürworter des Projekts: „Das ist keine fiktive Debatte, das ist ein reales Bedrohungsszenario. Ich vertraue den Fachleuten.“

Widerstände

Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer, hält da dagegen. Es gelte gewiss der Grundsatz, dass Hochwassersicherheit Vorrang habe, auch die Trinkwasserversorgung. „Aber danach“, kritisiert Moosbrugger, „findet kein vernünftiger Interessenabgleich statt.“ Denn die Ökologie stehe bei den Planungen im Vordergrund, und dieser Umstand widerspreche dem gebotenen sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Und dass nun auch eine Aufweitung der Dämme ins Auge gefasst wird, werde den Bauern am Rhein weitere 30 Hektar fruchtbarster Böden entziehen. Nach der derzeitigen Planung verlören die Bauern 150 Hektar, übrig bliebe ein kaum nutzbarer marginaler Rest. Betroffen wären laut dem Dornbirner 29 landwirtschaftliche Betriebe am Rhein, die zwar nicht in ihrer Existenz bedroht wären, aber doch massivste Einschnitte zu beklagen hätten, „weil diese Flächen auch nicht ersetzbar sind“. Wie aber lässt sich das von Moosbrugger Gesagte mit dem von ihm zitierten Grundsatz der Hochwassersicherheit in Einklang bringen? Indem man das Projekt halbieren solle. Denn der Bereich zwischen Feldkirch und Mäder habe jetzt schon die Kapazität, einem 300-jährigen Hochwasser standzuhalten, und sei deswegen aus den Planungen auszunehmen: „Wenn man nur den unteren Bereich ausbaut, bliebe dieselbe Hochwassersicherheit, aber der Bodenverbrauch wäre um ein Vielfaches geringer.“

Ja zur Sorge, nein zur Forderung

Mähr sagt, dass er die Sorgen der Bauern verstehe und dass man sich bemühen werde, in Einzelhofbetrachtungen zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Die von Moosbrugger vorgeschlagene Halbierung des Projekts aber lehnt der Projektleiter ab mit dem Verweis auf die geltende Gesetzeslage, die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie Österreichs und das Wasserbaugesetz der Schweiz. Beide Gesetze legen fest, dass Flüsse naturnah gebaut werden müssen. „Die Verbesserung der Gewässerökologie ist ein rechtliches Muss“, erklärt auch Wasserwirtschaftsleiter Blank. Um also überhaupt eine Genehmigung für Rhesi zu bekommen, braucht es ein möglichst naturnahes Projekt – wird der von Moosbrugger geforderte Bereich ausgeklammert, wäre Rhesi von Vornherein zum rechtlichen Scheitern verurteilt. Fischer, der Lustenauer Bürgermeister, sagt, dass er die Sorgen der Bauern um verlorene Flächen verstehe. Allerdings müsse sich alles der Erhöhung des Hochwasserschutzes unterordnen: „Es braucht ein genehmigungsfähiges Projekt. Es geht nicht an, mit Rücksicht auf die landwirtschaftlichen Böden das Projekt so zu planen, dass es niemals genehmigungsfähig sein wird.“ Die Böden am Rhein gehören übrigens nicht den Bauern. Sie gehören dem Staat. Die Bauern sind nur Pächter. Und seit Jahrzehnten ist den Bauern auch bekannt, dass sie diese gepachteten Flächen für allfällige Hochwasserschutzprojekte zur Verfügung zu stellen haben.

Die Schweizer Seite

In der Schweiz macht unter anderem der WWF mobil gegen das geplante Projekt. Der Alpenrhein, einst eine vielfältige Flusslandschaft mit Auenlandschaften und unzähligen Tier- und Pflanzenarten, sei heute ein eintöniger Kanal, klagen die Umweltschützer im Internet. Ergo müsse man die Chance zur Revitalisierung nutzen: „Der Rhein muss raus aus seinem Zwangskleid.“ Mehr Ökologie? Der Konflikt mit den Bauern ist vorprogrammiert. Und wer mehr Ökologie fordert, riskiert dasselbe: Projektverzögerung. Projektverunmöglichung. Und das ist die nächste Unwägbarkeit in diesem Projekt: die direkte Demokratie in der Schweiz. Denn umsetzbar ist Rhesi nur mit Zustimmung auf beiden Seiten des Rheins. Nun sind zwar auch die zuständigen Schweizer Politiker für das Projekt, aber im Gegensatz zur Vorarlberger Seite sind in der Schweiz mehr Einzelinteressen zu berücksichtigen, mehr Skeptiker zu überzeugen. „Es wäre interessant, im Kanton eine Volksabstimmung zu machen“, berichtet Marcel Elsener, Redakteur im Ressort Ostschweiz beim „St.Galler Tagblatt“, „ich behaupte, zurzeit stünde das Rheintal dem Projekt eher ablehnend, der ganze Kanton dagegen eher befürwortend gegenüber.“ Elsener zufolge gibt es zwar auch in der Schweiz ein Bekenntnis zum Hochwasserschutz, ist aber die Art und Weise umstritten, wie das Ziel erreicht werden soll: „Neben dem Widerstand der Landwirtschaft gibt es einen Konflikt zwischen Gemeinden, Trinkwasserversorgungen und Umweltverbänden.“

„Aus dem Bewusstsein verschwunden“

Auch in Vorarlberg gibt es Skeptiker, die sagen, es sei ja bisher auch nichts passiert, die Dämme würden halten. Fischer kontert: „Das Problem ist der Umstand, dass die großen Hochwasser im unteren Rheintal längst aus dem kollektiven Bewusstsein in die Geschichtsbücher verschwunden sind.“ Auch die beiden vorerst letzten, 1888 und 1890, als Dämme gebrochen waren und Gemeinden überflutet hatten. 1890, heißt es in zeitgenössischen Aufzeichnungen, glich die Gegend in Altach-Bauren und Lustenau einem See. Wieder einmal.

Ein historischer Auftrag

Unter dem Eindruck der Katastrophen wurde 1892 der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Österreich-Ungarn zur Flussregulierung abgeschlossen. Drei Jahre später begannen die Bauarbeiten, in deren Zuge der Flusslauf mit zwei Durchstichen – Fußach und Diepoldsau – um rund zehn Kilometer verkürzt wurde, um das Gefälle und somit die Schubkraft des Wassers zu vergrößern und dadurch Geschiebeablagerungen zu vermeiden. 1954 wurden schließlich die Hochwasserdämme für die heute noch geltende Abflussmenge von 3100 Kubikmetern pro Sekunde erhöht.

Rückblickend aber gilt: Für die Zeit um die Jahrhundertwende war der Bau ein unglaublicher Kraftakt, ein visionäres Projekt. „Und ich sehe den historischen Auftrag, das Bauwerk unserer Vorfahren in das 21. Jahrhundert zu bringen“, sagt Fischer. Mährs Appell? „Man muss sich vor Augen halten, was mit Rhesi alles gewonnen wird – an Sicherheit für die Menschen, die Wirtschaft und das ganze Land.“ Und schlussendlich hat das Projekt auch noch einen weiteren positiven Aspekt: Der Rhein wird, weit über das jetzige Ausmaß hinaus, zu einem riesigen Naherholungsgebiet. „Rhesi“, sagt Mähr, „ist eine immense Chance. In jeder Hinsicht.“

Kommentare