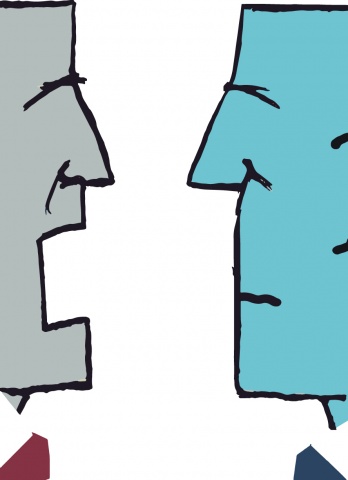

Brücken bauen, wo Positionen kollidieren

Wenn Komplexität zur Daueranforderung wird, geraten Organisationen unter Druck: Routinen verlieren ihre stabilisierende Wirkung, Interessen verhärten sich, Entscheidungsprozesse stocken. Der Beitrag beleuchtet Konflikte als Symptom struktureller Überlastung und zeigt, warum Moderation dort wirksam wird, wo Führung allein an ihre Grenzen stößt.

Unter Bedingungen wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Komplexität wird „Verständigung“ zur strukturellen Voraussetzung. Nicht im Sinn von Konsens, sondern als Fähigkeit, unterschiedliche Interessen arbeitsfähig aufeinander zu beziehen. Das gilt auch für Unternehmen, die bislang gut durch Krisen navigiert sind. Der Planungshorizont verkürzt sich, Entscheidungen erfolgen immer häufiger unter der Prämisse „Fliegen auf Sicht“. Gegensätzliche Positionen lassen sich dabei immer seltener implizit ausgleichen, sondern geraten dort aneinander, wo es gilt, rasch und unter schwierigen Rahmenbedingungen zu handeln. Doch was macht es mit Führungskräften, Mitarbeitenden, Entscheidern und Entscheiderinnen oder Aufsichtsgremien, wenn Komplexität zur Daueranforderung wird?

Krisen unterbrechen Handlungsroutinen

Betriebe sind soziale Systeme und darauf angewiesen, Komplexität zu reduzieren. Mit dem Soziologen Niklas Luhmann geschieht dies durch Routinen. Sie entlasten, schaffen Erwartungssicherheit und stärken Handlungsfähigkeit. Vor dem Hintergrund multipler Krisen verliert dieses Prinzip jedoch zunehmend seine stabilisierende Wirkung. Komplexität kehrt in neuer Gestalt zurück – und lastet auf jenen, die das Betriebssystem am Laufen halten.

Zusätzliche Dynamik entsteht durch wachsende regulatorische Anforderungen. Neue Berichtspflichten formalisieren Governance und Steuerung und erhöhen die Störanfälligkeit. Sie wirken als Verstärker und legen offen, wo Strukturen nicht mehr passen, Rollen neu zu klären sind oder Abstimmungsprozesse nicht mehr tragen.

Prägen Unsicherheit und Komplexität den Arbeitsalltag, nehmen Spannungen zu. Wenn der Organisationsmodus von Wachstum und Innovation in die Krisenbewältigung wechselt, verlieren eingespielte Abläufe ihre normative Kraft. Konflikte entstehen dann nicht primär durch individuelles Fehlverhalten, sondern als Ausdruck struktureller Überforderung: Zuständigkeiten verschieben sich, Erwartungen widersprechen einander. Was zuvor informell oder auf Vertrauensbasis geregelt war, verlangt nun bewusste Aushandlung.

Konflikte lesen – nicht personalisieren

Aus dieser Perspektive ist der Konflikt weniger Ursache als Symptom. Im Normalbetrieb fangen etablierte Entscheidungsformate Differenzen ab – unter Druck treten sie ungefiltert zutage. Nicht Personen geraten an ihre Grenzen, sondern die bestehenden Formen von Abstimmung und Koordination. Angebracht ist daher nicht Schuldzuweisung, sondern die Frage, wie Organisationen ihre Strukturen und Prozesse so gestalten, dass die Menschen im Unternehmen auch schwierige Situationen bewältigen können, ohne daran zu erschöpfen.

Interessen im Widerstreit

Steigt der Druck, verengt sich der Korridor für arbeitsfähige Kommunikation und ein Miteinander auf Augenhöhe. In Besprechungen rücken Einzelaspekte in den Vordergrund, Abstimmungen verzögern sich oder wandern weiter, Verantwortung bleibt ungeklärt. In diesem Klima treten rollenbezogene Interessen deutlicher hervor und verhärten sich. Sie sind meist eng verknüpft mit Aufgaben und spiegeln Zuständigkeiten, Ressourcen oder unterschiedliche Erwartungshorizonte wider: Führungskräfte stehen unter Ergebnisdruck, Mitarbeitende benötigen Richtungsklarheit und wünschen Beteiligung, Gesellschafter und Gesellschafterinnen fokussieren Risikobegrenzung und nachhaltige Sicherung der Unternehmenszukunft.

Verloren geht dabei der Blick für Zusammenhänge und Prioritäten. Kritisch wird dies, wenn relevante und bedeutsame Interessenslagen nicht mehr vermittelt werden – eine Dynamik, die sich auch in gesellschaftlichen und politischen Systemen beobachten lässt. Die Gesprächsbereitschaft nimmt ab, Klärungen werden vertagt oder abgesichert, und das System verliert schrittweise an Beweglichkeit.

Moderation als stille Kraft

Wo Interessen auseinanderdriften und Entscheidungsräume enger werden, stößt Führung im klassischen Sinn an ihre Grenzen. Nicht, weil Verantwortung fehlt, sondern weil Verständigung unter Druck brüchig wird. In solchen Situationen entfaltet professionelle Moderation ihre Wirkung: Sie fungiert als Brücke zwischen Menschen, hält Gegensätze im Gespräch, ohne das System zu lähmen, und schafft die Vor-aussetzung für begründete Entscheidungen.

Übersetzungskompetenz: Wenn Aushandlungsprozesse strittig werden, treffen unterschiedliche Logiken aufeinander – beziehungsbezogene, fachliche und finanzielle ebenso wie rechtliche und strategische. Konfliktmoderation macht diese Vielschichtigkeit sichtbar. Erst wenn nachvollziehbar wird, welcher Interessenslogik die Argumentation der Konfliktparteien folgt, entsteht wieder Spielraum für neue Lösungswege.

Regulationskompetenz: Bei emotional aufgeladenen Konflikten greift eine Klärung auf Sachebene zu kurz. Wer hingegen empathisch und souverän moderiert, hält den Rahmen, strukturiert den Austausch und interveniert, bevor Eskalation den Dialog kippt. So bleiben Konflikte bearbeitbar und Vereinbarungen tragfähig.

Klärungskompetenz: Wo Positionen festgefahren sind, braucht es Transparenz: Was ist verhandelbar, was nicht? Wo werden Entscheidungen vorbereitet, wo getroffen? Und wer ist dafür legitimiert? Führung bedeutet in diesem Kontext nicht, jede Spannung selbst zu lösen, sondern Verantwortung für tragfähige Klärungsprozesse zu übernehmen. Oder, wie Peter Altmaier 2023 beim Vorarlberger Wirtschaftsforum ausführte: Gute Lösungen entstehen nicht konfliktfrei – sondern im Ringen um Verständigung. Mit Blick auf das, was gemeinsam zu leisten ist.

Kommentare