Die beste Bildung für unsere Jugend

Beinahe jede Diskussion über das heutige Schulsystem gerät früher oder später an einen Punkt, an dem die schlechteste aller schulischen Benotungen vergeben wird: Nicht genügend – natürlich die Lehrer, die Eltern, Fleiß und Betragen der Schüler, die Lehrpläne, die Methoden, das System und insgesamt die Bildungspolitik. Einig sind sich die Kritiker nur über zwei Konsequenzen. Erstens: Das System muss dringend an die Anforderungen von heute und mehr noch an die von morgen angepasst werden. Und zweitens: Wir müssen mehr an Aufmerksamkeit, Ideen und wohl auch Geld dafür investieren.

Im Einzelnen wird das Urteil „Nicht genügend“ aufgrund diametral gegensätzlicher Argumente gefällt: Wir erleben gerade zunehmende Jugendarbeitslosigkeit, stellen die einen fest. Nein, wir haben schon heute zu wenig Nachwuchs, beklagen die anderen. Wir brauchen weniger Theoretiker als vielmehr Praktiker. Bei uns kommen zu viele Bachelor, Master und Doktoren aus den hohen Schulen, daher steigt seit Kurzem die Arbeitslosigkeit von Akademikern überproportional. Nein, Österreich bildet weniger Akademiker aus als die meisten anderen Länder, ausgenommen Italien, Brasilien und die Türkei, schreibt die OECD seit Jahren in unser Stammbuch. Offenbar widersprüchlich auch: Wir vernachlässigen die Hochbegabten. Das führt in die Durchschnittsfalle (Hengstschläger). International werden wir nur bestehen können, wenn wir von „good“ zu „great“ gelangen, also mehr für Exzellenz tun. Auf der anderen Seite: Das akuteste Problem sind zu viele junge Menschen, die auf Pflichtschulniveau aufhören und keinen Beruf erlernen. Dabei gehen unnötig viele Talente verloren. Wir müssen uns rechtzeitig den Versagern und Schulabbrechern widmen.

Können wir uns zunächst auf eines einigen? Wir wären längst vom „Nicht genügend“ weg, wenn die Wirtschaft wieder rascher wachsen würde. Dann könnten den Schulabgängern leichter Arbeitsplätze angeboten werden, und der Staat könnte mehr tun, als nur die Überschriften auf den Schulen zu ändern. Denen, die heilige Kühe von gestern und vorgestern verteidigen, könnte die Zustimmung zu Reformen leichter abgekauft werden. Und einig sind wir uns wohl auch über ein Zweites: Noch nie war die Zukunft, auf die die Bildung vorbereiten soll, so unklar, so vielschichtig in Fluss geraten. Strategien müssen daher mit enormer Unsicherheit rechnen. Wahrscheinlich sind wir in eine geschichtliche Epoche eingetreten, in der sich Dynamik und Richtung der Wirtschaftsentwicklung verändern, Fortschritt etwas anderes bedeutet als bisher, veränderte Prioritäten, revolutionäre Technologien und gesellschaftliche Verhaltensweisen sich allmählich Bahn brechen. Es wäre zu viel verlangt, vom Schulsystem zu verlangen, dass es dies alles vorwegnimmt.

Bildung ist wie Brückenbau: Sie muss von Brückenköpfen am festen Ufer ins Leere hinaus über den Fluss des Lebens bauen. Eine stabile Basis ist dazu sicher notwendig. Was als Allgemeinbildung angesehen wird oder als berufliche Qualifikation, erleichtert das Zusammenleben, den persönlichen Erfolg und die Arbeitswelt. Die Funktion einer festen Wissens- und Wertebasis rechtfertigt jedoch noch nicht die Unantastbarkeit von längst nicht mehr nutzbarem Ballast. Weshalb den drei Punischen Kriegen an heutigen höheren Schulen mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird als der Geschichte des Nahen Ostens und dem Jahrzehnte langen Kriegszustand zwischen Israel und den Palästinensern, ist nicht einzusehen. Warum sich Gymnasiasten Namen und Herkunft der Ehefrau von Alexander dem Großen merken sollen (für die, die es wie ich nicht wussten: Roxane), aber von den Reformen Deng Xiaopings nie gehört haben: Das ist unnötige und gefährlich verrutschte Last. Statisches Wissen ist heute jederzeit, an jedem Ort der Erde, rasch und zu geringen Kosten im Internet abrufbar.

Heute ist die Fähigkeit unverzichtbar, mit diesem Wissen selbstständig etwas anfangen und Neues entwickeln zu können. „Welches ist heute das wichtigste Schulfach?“, fragte unlängst ein schwedischer Pädagoge. Antwort: nicht Fremdsprachen, Mathematik oder Biologie, sondern „Fragen stellen“. Angesichts des Wissens und unerschöpflicher Informationen zu fragen: Warum? Ist da ein Problem? Warum nicht?

Die Widersprüche, über die wir eingangs gestolpert sind, sind natürlich auf krasse Vereinfachung und Oberflächlichkeit zurückzuführen. Das ergibt keine ernsthafte Bildungsdebatte. Für jede der Behauptungen sprechen Belege, für das Gegenteil auch. Die Wirklichkeit ist viel komplizierter. Nötig ist Eingehen auf die im Schulsystem Zurückbleibenden, und weniger Langeweile der Mittelmäßigkeit für die Hochbegabten. Der Mangel an Fachkräften ist eklatant, gleichzeitig aber die viel zu große Zahl der ungenügend Qualifizierten. Und schon ein alter Hut: An österreichischen Universitäten inskribieren fast 100.000 Studierende Geisteswissenschaften, aber nur rund 50.000 Technik und nicht ganz 15.000 Medizin, von denen wir mehr brauchen könnten.

Auf allen Stufen der Berufslandschaft wird in Zukunft höhere Ausbildung und mehr analytisches Denken gefragt sein. Früher als nicht sehr anspruchsvoll angesehene Berufe – im Kindergarten, in der Bank, am Bau, in Pflege und Betreuung, in Ämtern – verlangen heute bedeutend mehr theoretische und analytische Fähigkeiten, soziale Kompetenz und dazu positive individuelle Motivation. „Diese Arbeitswelt wird Berufe hervorrufen, die wir heute noch gar nicht kennen.“ (R. D. Precht).

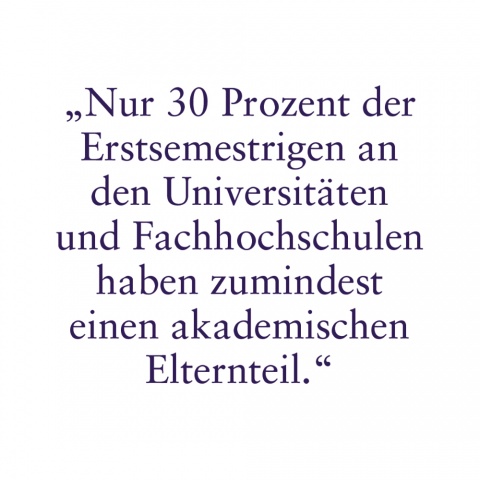

Die Erfolge der höheren technischen Schulen und der Fachhochschulen gehen auf diese Tendenzen zurück. Die Verbindung von Matura mit einem Lehrberuf ist stark im Kommen. Auch an den Universitäten tauchen neue Studienrichtungen auf, überraschend fruchtbare Fächerkombinationen (Wirtschaftsrecht!), weniger dogmatisch und weltfremd, mit Blick über den Tellerrand, in die Praxis und auf die Welt von morgen. „Ein Universitätsstudium ist keine Garantie für Karriere und hohes Gehalt“ (IBW). Sein früherer Status ist in Fluss geraten. Vor diesem Hintergrund schrumpft der alte soziale Abstand zwischen Akademikern und den Nichtstudierten.

Worauf es wirklich ankommt, ist die persönliche Einstellung des Nachwuchses. Viel weniger als früher kann die Jugend damit rechnen, dass etwas „gegeben“ ist, viel mehr als bisher wird sie in der Lage sein müssen, neue, bessere Lösungen zu suchen. Sinngemäß rief der dänische Soziologe Esping-Andersen: „Gebt eurer Jugend die bestmögliche Bildung, die ihr aufbringen könnt. Das ist die einzige sichere Investition angesichts der Herausforderungen und Überraschungen, die die Zukunft bringen wird.“

Kommentare