Die Hexenprozesse in der Stadt Feldkirch

Für die Stadt Feldkirch sind nur zwei Hexenprozesse belegt. Das erste Gerichtsverfahren dieser Art fand im Juli 1645 statt und endete mit der Hinrichtung einer betagten Frau namens Maria Reinbergerin. Sie stammte aus Reinberg oberhalb von Rankweil und war in erster Ehe in Feldkirch verheiratet. Mit ihrem zweiten Ehemann, dem Handwerkermeister Zacharias Hamberger, lebte sie anschließend mehr als zwei Jahrzehnte lang in Bludenz. Nach dem dortigen Stadtbrand von 1638 übersiedelte das Paar an den früheren Wohnort der Frau. Als der Prozess gegen sie eingeleitet wurde, hielt sie sich in Feldkirch also erst seit wenigen Jahren als Hintersässin und nicht als vollberechtigte Bürgerin auf. Sie scheint bereits als junge Witwe in einem schlechten Ruf gestanden zu sein, den sie auch durch Wallfahrten und Almosen nicht loswurde. Man verdächtigte sie lange Zeit hindurch des Schadenzaubers an Menschen, Vieh und Feldfrüchten. Den Anlass für ihre Verhaftung dürften die Lähmung eines Kinds des Messerschmieds Kathan sowie ein fürchterlicher Hagel am Fronleichnamstag gebildet haben. Schwer belastet wurde die Angeklagte zudem durch eine Bludenzerin, die in Feldkirch verheiratet war. Unter der Folter musste die Reinbergerin außer verschiedenen magischen Schädigungen den obligatorischen Teufelsbund, die Teufelsbuhlschaft und die Teilnahme an Hexentänzen gestehen. Dort soll sie viele andere Frauen gesehen haben, von denen sie vierzehn namentlich zu Protokoll gab. Gegen die einzige Feldkircherin darunter, die sogenannte Rotschmiedin, leitete das Stadtgericht aber keinen weiteren Hexenprozess ein.

Vier Jahre nach der Verbrennung der Reinbergerin fand jedoch wieder ein solches Gerichtsverfahren statt. Angeklagt war die etwa 60-jährige ledige Bürgerin Martha Lochbüchlerin, die Tochter des Sattlers Hans Lochbüchler und seiner Ehefrau aus Göfis. Martha hatte lange Jahre als Köchin des Pfarrers von Rankweil gedient. Nach dessen frühzeitigem Tod im Mai 1648 wurde sie sowohl dafür als auch für die Erkrankung und das Ableben einer Magd verantwortlich gemacht. Ihre lange Abwesenheit, die man als Flucht auslegte, erklärte sie als eine Wallfahrt in die Innerschweiz. Nach der Gefangennahme Ende Mai 1649 wurde sie durch die Anwendung schwerer Torturen zu zahlreichen belastenden Aussagen gezwungen. Einmal ließ man sie sogar zwölf Stunden lang auf einem als Esel bezeichneten Foltergestell sitzen, bei dem ein spitzer Holzblock äußerst schmerzhaft zwischen den gespreizten Beinen einschnitt. Die Lochbüchlerin überstand die Folterqualen nicht lange und verstarb kurz vor ihrer Hinrichtung am 12. Juni 1649. Ihr Leichnam wurde in der folgenden Nacht unter dem Galgen verscharrt.

Auf die bei den Verhören übliche Frage nach weiteren Hexengespielen gab die Angeklagte neben zahlreichen Frauen und einigen Männern aus Feldkirch, seiner Umgebung und der nahen Schweiz vermutlich auch eine Person aus der städtischen Oberschicht an, deren Name man in den Aufzeichnungen penibel unkenntlich machte und mit der Bemerkung „unbenannt“ überschrieb. Manchmal gewannen die Richter und Gerichtsbeisitzer erst nach dem Übergreifen der Verfolgungen auf ihre Familien durch persönliche Betroffenheit die Einsicht, dass Hexenprozesse kein taugliches Mittel zur Lösung von Problemen darstellten. Der Vorwurf der Klassenjustiz ist dabei aber insofern nicht angebracht, als die gerichtlichen Hexenverfolgungen in Vorarlberg keineswegs die Unterdrückung der Unterschichten bezweckten. Ihre Durchführung wurde vielmehr zumeist von den gewöhnlichen Leuten gefordert.

Dass in Feldkirch nur wenige Hexenprozesse stattfanden, erscheint im regionalen und überregionalen Vergleich als nicht außergewöhnlich. Städte wiesen allgemein eine geringere Dichte an solchen Gerichtsverfahren auf. Ihre sozialen und wirtschaftlichen Strukturen bedingten vielfach andere Strategien der Konfliktbewältigung als in ländlichen Gemeinwesen. Diese empfanden magische Gefahren zumeist als größere Bedrohung, waren sie den Unbilden der Natur doch stärker ausgeliefert.

Vermengung der Gerichtssprengel

Im Gegensatz zu den vorigen Darlegungen werden in einem Band der 2018 erschienenen „Geschichte der Stadt Feldkirch“ weitaus mehr als zwei Hexenprozesse und noch viel betrüblichere Begleitumstände angeführt. Deshalb muss im Folgenden über die konkreten Ereignisse hinaus ein Blick auf die Geschichtsschreibung geworfen werden. Bekanntlich ist diese stets durch die Einstellung des jeweiligen Autors geprägt. Je nachdem, ob er sich der wissenschaftlichen Methode oder einer moralisierenden Grundhaltung verpflichtet fühlt, gelangt er zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die im Folgenden unter Anführungszeichen stehenden Passagen bilden Zitate aus der Stadtgeschichte.

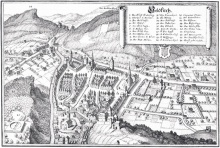

Die dort gebotene Darstellung der Feldkircher Hexenverfolgungen gründet hauptsächlich auf einer unzulässigen Vermengung des engen Gerichtssprengels der Stadt Feldkirch, der in etwa die heutige Altstadt umfasste, mit jenem der gleichnamigen Herrschaft, die bis nach Fußach und in den Hinteren Bregenzerwald reichte. Nicht das „Städtchen Feldkirch“ war der „administrative und exekutive Mittelpunkt“ der Herrschaft, sondern die Schattenburg, die auf Altenstädter Boden lag und auch sonst nicht zur Stadt gehörte. Auf der Burg führten die landesfürstlichen Beamten die Hexenprozesse gegen Personen aus der Herrschaft Feldkirch. Das Stadtgericht hingegen war für Feldkircher Bürger und Hintersässen zuständig, die in und außerhalb der Gemarkungen der Stadt lebten. Sie verfügte über eine eigene Hochgerichtsbarkeit samt Begnadigungsrecht.

Erfundene Machtkämpfe korrupter Eliten

Hält man die beiden getrennten Gerichtssprengel und ihre Zuständigkeiten nicht auseinander, ergibt sich ein völlig falsches Bild von den Ereignissen. Es entspricht jedoch den Klischees von den Hexenprozessen, die sich seit dem 19. Jahrhundert hartnäckig bis heute halten. Dazu zählt die Vorstellung, dass die Gerichtsverfahren gegen Hexen stets einem unausgesprochenen anderen Zweck gedient hätten. Es soll dabei also gar nicht vordringlich um die Angeklagten selbst gegangen sein. So heißt es in der „Geschichte der Stadt Feldkirch“, hinter den Gerichtsverfahren gegen vier Frauen aus Altenstadt im Jahr 1575 habe sich ein Machtkampf „zwischen der städtischen Machtelite und dem Landesherren, Erzherzog Ferdinand,“ abgespielt. Das konnte jedoch schon deshalb nicht der Fall gewesen sein, weil die betroffenen Frauen gar nicht nach Feldkirch zuständig waren. Ebenso ausschließen lässt sich somit die ohnehin überzogene Annahme, dass von diesen Ereignissen selbst Papst Gregor XIII. Kenntnis erlangt habe, als der Feldkircher Stadtammann in Rom eine Rangerhöhung des Stadtpfarrers erwirkte.

Ein weiteres Klischee bildet die Vorstellung, dass die an den Hexenverfolgungen beteiligten Eliten stets von Habgier getrieben gewesen seien. Man geht davon aus, dass niemand in dieser Angelegenheit aus wahrer Überzeugung gehandelt haben könne, weil es Hexen ja auch früher schon nicht wirklich gegeben habe. So wird den Feldkircher Patriziern unterstellt, ihnen sei es bei den erwähnten Hexenprozessen von 1575 als einer „Machtdemonstration“ zur Wahrung der städtischen Privilegien gar „nicht so sehr um die Erhaltung ,demokratischer‘ Freiheiten“ gegangen als vielmehr „um den persönlichen Nutzen.“ Da aus dieser Sicht alle vormodernen Obrigkeiten als gleich korrupt gelten, wird auch behauptet, die stets „willkürlich vorgehenden“ landesfürstlichen Beamten hätten die städtische Oberschicht sogar im Machtkampf gegen ihren eigenen Herrn unterstützt, wovon in Wirklichkeit aber nicht die Rede sein kann.

Verteufelung der Justiz

Noch bedenklicher als solche Erfindungen erscheint die in der „Geschichte der Stadt Feldkirch“ vertretene Auffassung, dass die Beamten im Namen des Landesherrn eine „Mordjustiz“ ausübt hätten. Nach „aus heutiger Sicht menschenverachtenden Verfahren und Urteilen“ seien die Angeklagten nicht hingerichtet, sondern ermordet worden. Die Behörden hätten also ständig Verbrechen begangen, weil sie sich nicht an die heute gültigen Gesetzesnormen hielten. Geht man von dieser Vorstellung aus, konnten Rechtsgelehrte vor 400 Jahren selbstverständlich auch keine richtigen Juristen gewesen sein. Diese Bezeichnung und alle anderen seriösen Begriffe müssen folglich im Zusammenhang mit den Hexenprozessen unter distanzierende Anführungszeichen gesetzt werden. Spätestens hier zeigt sich, was der Philosoph Hermann Lübbe meinte, als er den modernen Moralismus als einen „Triumph der guten Gesinnung über die Gesetze des Verstandes“ bezeichnete.

Bei einer gutgesinnten Abrechnung mit der früher „vorherrschenden patriarchalen Gewalt-Ideologie“ wird den Fakten allenthalben keine große Bedeutung beigemessen. Das gilt zum Beispiel für die Behauptung, dass das Strafgesetz von 1532 Zauberei „im Zusammenhang mit Dämonen als schweres Verbrechen“ definiert und „die Durchführung von Massenprozessen und Massentötungen sowie jede Form der Folter“ legitimiert habe, was in keiner Weise zutrifft. In der Fachliteratur ist die mäßigende Auswirkung dieses Gesetzes auf die Hexenverfolgungen längst bekannt. Bedenklich erscheint auch, dass der Erklärung, die „letzte Hinrichtung einer Hexe in den Herrschaften vor dem Arlberg“ habe im Jahr 1645 „wenig überraschend in Feldkirch“ stattgefunden, die Erwähnung der „unbarmherzigen Hexenprozesse und Justizmorde von 1651 in Rankweil“ vorangeht. Damit deren Richter als gnadenloser Fanatiker erscheint, wird dabei frei erfunden, dass die damaligen Prozesse „sogar bei der abergläubischen und teufelsfürchtigen Bevölkerung auf Kritik und Ablehnung“ gestoßen seien. Ja, es wird sogar der Eindruck erweckt, dass man in Feldkirch noch um 1680 einen 14-jährigen Hirtenknaben wegen Zauberei hingerichtet sowie einen 7-jährigen Buben deswegen zum Tod verurteilt, aber auf Grund seines Alters begnadigt habe. In Wirklichkeit fanden diese Prozesse jedoch in Meran statt. Nur der dabei tätige Scharfrichter war ein gebürtiger Feldkircher.

Die Verteufelung des regionalen Gerichtswesens steht im Gegensatz zu einer Verklärung der angeblich „gebildeten, aufgeklärten Oberbehörden in Innsbruck“. Dabei wird ausgeblendet, dass diese in Tirol noch bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts Hexenprozesse führen ließen, während sie in Vorarlberg schon viele Jahrzehnte früher ein Ende gefunden hatten.

Angeblich psychopathische Gesellschaft

Nicht unwidersprochen bleiben darf schließlich auch die Behauptung, Leute, die einst an die Existenz von Schadenzauber und Hexen glaubten, hätten unter „psychischen Wahnvorstellungen“ gelitten. Damit wird der Großteil der früheren Menschen einschließlich vieler ihrer führenden Geister für krank und verrückt erklärt. Der aufgeklärte Dünkel lässt offensichtlich für alle Zeiten nur seine eigenen Wertmaßstäbe gelten. Ihm ist der Gedanke fern, dass die Lebensumstände vormoderner Gesellschaften andere Weltsichten bedingten, die ebenfalls zweckrational sein konnten.

Das voreingenommene Denken, womit in der neuen Feldkircher Stadtgeschichte die Hexenverfolgungen abgehandelt werden, stellte einst die Hauptgefahr für deren Opfer dar: Auch damals beurteilten viele Leute Ereignisse ausschließlich aus der eigenen Sichtweise und bogen sie nach ihren Überzeugungen zurecht, unabhängig davon, wie die Tatsachen beschaffen waren. Die Aufgabe der damit befassten Gerichte bestand bereits in der Frühen Neuzeit darin, einen solchen Missbrauch zu unterbinden. Bekanntermaßen wurden sie diesem Auftrag oft nicht gerecht. Dass sie dabei jedoch zentrale Fragen des menschlichen Daseins anders beantworteten als wir heute, darf aus historischer Sicht nicht verwundern.

Als eine Lehre aus der Beschäftigung mit den Feldkircher Hexenprozessen bleibt somit festzuhalten: Statt sich in moralisierender Überheblichkeit mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und dabei die Fakten zu verkennen, ist es sinnvoller, vor den Türen der eigenen Zeit zu kehren.

Kommentare