Die Göttin Rätia und die Funkenfeuer

Eine Erklärung des Brauchtums aus dem 18. Jahrhundert

Im Zuge des aufkommenden Interesses am Funkenbrauchtum in der Mitte des 19. Jahrhunderts ergaben bereits die ersten Untersuchungen, dass sich die Bevölkerung die Ursprünge und die inhaltliche Bedeutung des Treibens am ersten Sonntag in der Fastenzeit nicht mehr erklären konnte. Die Freude am Festgeschehen stand im Vordergrund, während sowohl weltliche als auch geistliche Autoritäten bereits seit Generationen bestrebt waren, das Funkenbrennen zu unterbinden. Ihrer Ansicht nach war es mit einer unnützen Verschwendung von Holz verbunden und bot den Leuten bedenkliche Möglichkeiten der Ausschweifung. Zudem wurde der Brauch als ein heidnisches Relikt abgelehnt.

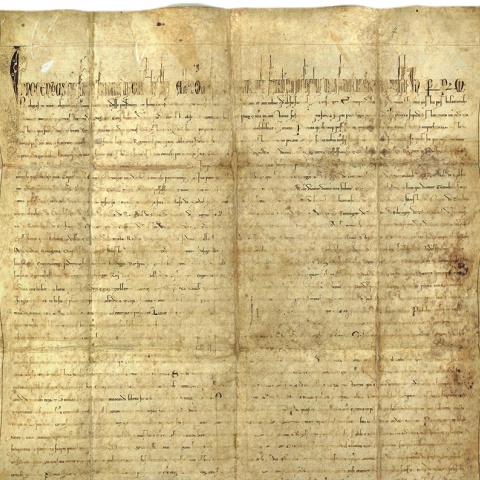

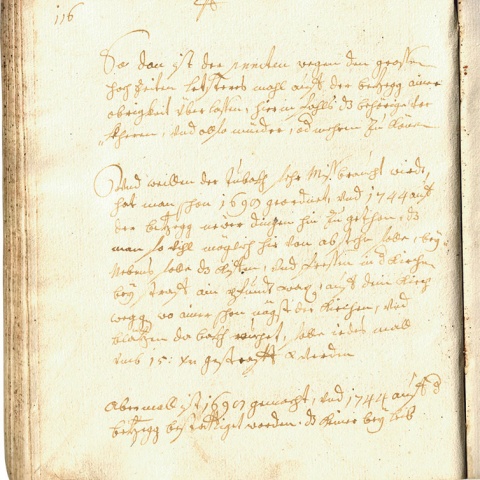

Genauere Angaben zu diesem Thema sind im Behördenschrifttum nicht zu finden, und auch andere Geschichtsquellen bieten dazu nicht viel Brauchbares. Eine bemerkenswerte Ausnahme stellen die Aufzeichnungen des Rotgerbers Johannes Häusle dar, der in seiner „Rankweiler Chronik“ aus der Mitte des 18. Jahrhunderts näher darauf einging.

Der Autor hielt zunächst fest, dass zu Zeiten der Heiden Menschen, die etwas Besonderes geleistet hätten, nach ihrem Ableben als Götter in Gestalt von Götzenbildern durch „wunderliche und narrische Zeremonien“ verehrt worden seien. Anschließend heißt es:

Die Abgöttin Rätia hat gewohnet zue Ranckhweil zu der Zeit der Haidenschaft. Dise hat durch ihr Zauberkunst vil Gauglereien getriben. Sie hat von dem Teüffel nathürlich erfahren Eißen und Stachel zusammen zu schwaizen. Wegen disem zwar nüzlichen Werckh haben die Haiden hie nach ihrem Absterben ihr zur Danckhbarkait ihren Leib verbrenth und die Aschen vergraben. Und das ist geschechen zur Fasnathzeith. Haben auch ihr zu Ehren den Gözentempel gebaueth, und ist als ain Göttin darin vererth worden, biß der Heilige Apostel Pettrus ihr Bildnus zertrümerth und den Tempel Christo Jesu eingewichen. Die Haiden haben ale Jahr in der Fasnacht auff dem Plaz, alwo die Aschen vergraben, ihr zu Ehren Feür auffgemacht, Funckhen und Fackhlen gebrenth, auch feürige Scheiben geworffen. Welches Scheibenschlagen an von den Althen genanthen Alten oder Khüeckhle Fachtnacht geschechen. Noch ieziger Zeit geschieht also noch ein Funkhen, der Abgötterey ist. Daß Palmenbrenen ist zwar ain christlicher Brauch, weilen sie gewichen und ain beßere Meinung darbey gemacht würdt.

Nach Häusles Bericht entzündete man in Rankweil alljährlich an jenem Sonntag, den man seit jeher als die „Alte Fasnacht“ oder „Küachle-Fasnacht“ bezeichnete, Feuer, brannte Funken und Fackeln ab und schleuderte glühende Holzscheiben durch die Nacht. „Alte Fasnacht“ nannte man den ersten Sonntag in der Fastenzeit, weil deren Beginn im Mittelalter auf den Aschermittwoch vorverlegt worden war. Der Name „Küachle-Fasnacht“ bezog sich auf das an diesem Tag üblicherweise zubereitete Schmalzgebäck, womit auch die Mädchen das erfolgreiche Scheibenschlagen ihrer Verehrer belohnten.

Gegen Ende seiner Ausführungen erklärte Häusle, dass das Abbrennen von Funken eigentlich immer noch „Abgötterei“ oder Götzendienst darstelle. Er vertrat also wie die Obrigkeiten die Auffassung, dass es sich um einen heidnischen Brauch handelte. Als Gegenbeispiel führte der Chronist das verbreitete Verbrennen von Palmenzweigen – etwa zum Räuchern oder zur Gewitterabwehr – als einen christlichen Brauch an, denn dabei werde geweihtes Material verwendet und somit „eine bessere Meinung gemacht“, also eine andere Einstellung zum Ausdruck gebracht.

Wäre auf den Funken des 18. Jahrhunderts schon – wie heutzutage – eine menschliche Figur verbrannt worden, hätte sie der Chronist gewiss als sichtbarsten Beweis für die erwähnte „Abgötterei“ angeführt. Von einer Funkenhexe oder Ähnlichem konnte damals aber noch keine Rede sein. Als heidnisch galt zu Häusles Zeiten allein der Umgang mit dem zur Verbrennung vorgesehenen symbolischen Holzgebilde, das mit der „Abgöttin Rätia“ in Verbindung gebracht wurde.

Obwohl diese mit ihrer Zauberkunst viel Gaukelei, also Vorspiegelung oder Vortäuschung, getrieben und besonderes Wissen über die Eisen- und Stahlverarbeitung sogar vom Teufel erlangt haben soll, sei ihr „nützliches Werk“ von Häusles heidnischen Vorfahren hoch geschätzt worden. Daher hätten sie Rätias „Leib“ nach ihrem Tod als Dankesbeweis („ihr zur Dankbarkeit“) verbrannt und die Asche vergraben. Die Verbrennung erfolgte damals – wie auch noch lange später – also nicht aus aggressiven Beweggründen. Sie drückte vielmehr die Wertschätzung einer als nützlich betrachteten Macht aus, deren Erinnerung die Christianisierung überdauert habe.

Die dankschuldige Verbrennung der „Abgöttin“ Rätia nach ihrem Tod galt offensichtlich als Bedingung und Auftakt für ihre kultische Wiederauferstehung beziehungsweise für ihr kultisches Weiterleben in dem Tempel, der ihr zu Ehren in Rankweil errichtet worden sei. Obwohl ihr Götzenbild später der St. Peter-Kirche habe weichen müssen, wurde das Verbrennen als Voraussetzung für das Weiterwirken des nützlichen Wesens jährlich am selben Ort feierlich wiederholt. Das dabei ebenfalls stattfindende Fackelschwingen und Scheibenschlagen fielen bei Häusles Darlegungen nicht ausdrücklich unter das Verdikt der „Abgötterei“.

Bezeichnenderweise stellte der Chronist aus dem Handwerkerstand die beim Funkenbrauch angeblich verehrte mythische Gestalt als Kulturheros der Metallverarbeitung vor und benannte sie entsprechend seinen geschichtlichen Kenntnissen von Rankweil als dem ehemaligen Hauptort von Unterrätien. Ein bäuerlicher Schreiber aus einem anderen Landesteil hätte zweifellos agrarische Fruchtbarkeitsvorstellungen in den Vordergrund gerückt und sich bei der Namenswahl möglicherweise auf andere regionale Narrative bezogen.

Unabhängig davon weist das Funkenbrauchtum, wie es Johannes Häusle um die Mitte des 18. Jahrhunderts beschrieb, einen grundlegend anderen Charakter auf als die heute verbreiteten Vorstellungen von einem „uralten Brauch“, der in Wirklichkeit im ausgehenden 19. Jahrhundert als Hexenverbrennung neuorganisiert worden ist. Nicht nur in Rankweil ging es ursprünglich aber keineswegs um die Vernichtung eines weiblichen Wesens, sondern – ganz im Gegenteil – um die dankbare Verehrung von Kräften des Wohlergehens und der Fruchtbarkeit.

Kommentare