„Man kann nicht einfach über sich selbst schweigen“

Herr Groebner, verwandelt sich eigentlich, wer – in Bild oder Wort – Auskunft über sich selbst gibt?

Ja. Wir geben Auskunft über uns selbst, um unsere beste Version von uns selbst vorzuzeigen. Wir wollen beeinflussen, was die anderen über uns denken. Und wir wollen herauskriegen, wie wir für die anderen eigentlich erscheinen. Dazu machen wir Fotos von uns, dazu erzählen wir Geschichten von uns. Wir brauchen die anderen, um herauszufinden, wer wir selbst sein möchten.

Sie schreiben in Ihrem Buch, „Reden über sich selbst als öffentliche Intimität“ sei heute unverzichtbar für privaten und beruflichen Erfolg. Ist diese Selbstauskunft eine Neuerung im Vergleich zu früher?

Ja und nein. Natürlich gibt es diese neue Aufforderung: Stell‘ dich dar, zeig wer du bist, was du magst! Allerdings müssen wir frommen Christen bereits seit dem 13. Jahrhundert zur Beichte und damit sagen, wer wir sind. Und spätestens ab dem 18. Jahrhundert ist das Reden über sich selbst, das Erzählen der eigenen Geschichte, gut für die Karriere – wenn man denn auch die richtige Geschichte hat und sie auf die richtige Art und Weise den richtigen Leuten erzählt.

Soll heißen?

Man kann nicht einfach über sich selbst schweigen. Man muss die eigene Geschichte präsentieren und zwar knapp und verlockend.

Aber gibt es heute, im Vergleich zu früheren Zeiten, nicht wesentlich mehr Möglichkeiten, sich selbst darzustellen?

Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich bin allerdings Historiker und habe deswegen von Berufs wegen immer die Vergangenheit als Brille auf. Aber das Selfie – also das Foto, das ich von mir selbst mache und dann an meine Freunde verschicke – gibt es als Massenphänomen seit den 1860er-Jahren. Damals wurden jährlich mehrere hunderte Millionen solcher ‚cartes de visite‘ hergestellt, zum Sammeln und Verschenken. Diese alten Medienformate – das Foto und die kurze Geschichte in der ersten Person Singular – spielen bis heute die Hauptrolle in der Praxis der Selbstauskunft, auch auf den sozialen Medien. Das sind meine Fotos, das sind meine Lieblingsgeschichten, das bin ich.

Sie sagen, die Vergangenheit sei im 21. Jahrhundert zum Ich-Material geworden …

Ich bin immer wieder erstaunt, wie oft Leute Bilder aus dem 20. Jahrhundert für ihre eigene Selbstdarstellung verwenden. Digitalisiert ist die analoge Fotografie – Schwarz-Weiß oder in Farbe – in den elektronischen Kanälen des 21. Jahrhunderts allgegenwärtig. Wir verwenden ununterbrochen alte Fotos unserer Familie und von uns selbst, um unsere Geschichte zu erzählen. Und als Historiker finde ich es faszinierend, wie laut über die angebliche digitale „Bilderflut“ geklagt wird, es aber fast keine Debatte über den unwiderruflichen Zerfall dieser privaten analogen Bilder aus dem 20. Jahrhundert gibt. Denn die gehen gerade kaputt …

Die Bilder des 20. Jahrhunderts zerfallen?

Bilder von meiner Pubertät aus den 1970er-Jahren sind jetzt schon sehr orange, in 20 Jahren werden sie nicht mehr da sein. Fotografie beruht auf chemischen Prozessen, die nur abgebremst werden können, aber nicht vollständig gestoppt. In jeder Fotografie tickt eine chemische Uhr, die ununterbrochen weiterläuft. Die lichtempfindlichen Schichten zerfallen. Man kann die Bilder nur retten, indem man sie kopiert, immer wieder neu. Allerdings wird auch das nicht von Dauer sein: Die beliebtesten digitalen Fotoformate sind ebenfalls nicht besonders stabil. Das heißt, dass diese unglaublichen Mengen an Bildern, die uns umgeben, diese Milliarden von Fotos, zerfallen, die digitalen ebenso wie die analogen. Im Übrigen gilt das auch für sehr viel jüngere Medien: Der allergrößte Teil der frühen Radiosendungen ist heute ebenso für immer verloren wie die Hälfte aller Filme, die vor 1940 entstanden sind. Schauen wir mal, was in einhundert Jahren von Instagram noch übrig sein wird …

Apropos. Selbstauskunft ist auch Erinnerung. Sie schreiben an einer Stelle im Buch allerdings, dass Erinnerung nicht sonderlich viel mit der Vergangenheit zu tun habe.

Das ist der Stand der sozialpsychologischen Forschung. Wir haben nicht die vergangenen 30 Jahre komplett im Kopf. Das, woran wir uns erinnern, bastelt unser Gehirn in dem Moment, in dem wir uns erinnern, aus dem ihm zur Verfügung stehenden Material zusammen. Unser Gedächtnis ist eine Maschine, die unseren eigenen Wünschen folgt. Deswegen erinnert man sich im Zweifelsfall an das, woran man sich erinnern möchte. Der Mensch ist ein emotionaler Zeitreisender, ohne es selbst auch nur zu bemerken. Erinnerungen sind hochgradig unzuverlässig.

Jede Kamera, heißt es in Ihrem Buch, sei eine Anti-Uhr, ein Apparat gegen die Zeit. Wie ist das zu verstehen?

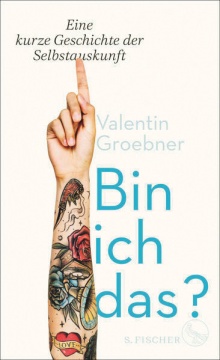

Eine schöne Formulierung, oder? Leider nicht von mir, sie ist ein Zitat. Aber wir haben den Wunsch, die Zeit still zu stellen. Und das tun wir, mit vielen Dingen. Deswegen machen wir Fotos, erzählen Geschichten, lassen uns Bilder von unseren starken Gefühlen unter die Haut stechen, damit die bei uns bleiben und nicht verschwinden. Wir versuchen, einen magischen Moment für immer festzuhalten; nur hilft das natürlich nichts, die Zeit läuft weiter. Auch wenn im Fall der Tätowierungen der Körper selber zum Bildschirm gemacht wird, und die Tätowierungen zu öffentlichen Chiffren persönlicher Empfindungen.

Und was ist mit dem Spiegel? Was sieht der, der Selbstauskunft geben will, im Spiegel?

Ich sehe im Spiegel meine jetzige eigene Stimmung. Aber ich glaube nicht, dass ich selbst weiß, wie ich aussehe. Ich reagiere nur auf mein Spiegelbild. Und das hat mit dem, wie mich andere sehen, gar nicht so viel zu tun. Man nimmt vor dem Spiegel eine Pose ein, genauso wie man eine Pose einnimmt, wenn man fotografiert wird. Der Spiegel sperrt mich ein. Zu viel angeschaut zu werden, von anderen wie von mir selbst, ist eine Falle.

Sie schreiben in Ihrem Buch auch über die Erfindung des Spiegels …

Spiegel gibt es seit der Antike, aber aus poliertem Metall oder Stein. Der Spiegel, den wir heute kennen, aus Glas und mit Quecksilber hinterlegt, entsteht im 15. Jahrhundert, etwa zur gleichen Zeit wie die Porträtmalerei. Seine Herstellung war lange ein gut gehütetes Produktionsgeheimnis der Venezianer und eine Sensation: Plötzlich gab es Spiegel, in denen man sich selbst sehr viel genauer sehen konnte. Es sind diese alten Geschichten über Spiegelmagie, die uns bis heute beschäftigen. All diese magischen „Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“-Erzählungen werden mit dem Smartphone, das sich per Knopfdruck in einen Spiegel verwandeln lässt, in die Wirklichkeit umgesetzt − zumindest ein Stück weit.

Apropos. Sie nennen das Smartphone die „universale Erweiterung der Person“ …

Das Smartphone, diese hoch personalisierte Universalmaschine, hat die Uhr, den Wecker, den Fotoapparat, das Notizbuch in sich aufgesogen, es hat die Nachfolge des Radios und des Fernsehapparats angetreten. Und wir sind stolz auf diese Überwachungskamera, die uns ständig mit Werbung berieselt. Das Smartphone ist unsere digitale Fußfessel. Aber das ist bei vielen Dingen so, die wir unbedingt haben wollen und die wir selbst bezahlen, damit sie uns einsperren; das ist bei einem Einfamilienhaus oder einem Mittelklasse-Auto genauso. Nur, dass das Smartphone nichts anderes ist als eine miniaturisierte persönliche Empfindungsübertragungsmaschine.

Reden wir auch über das „Wir“ in der Selbstauskunft?

Politiker, Lehrer und Pfarrer sagen allesamt sehr gerne „wir“. Die Macht des „Wir“ beruht darauf, dass die meisten Personen, die unter diesem Wort subsumiert werden, vorher gar nicht gefragt worden sind, ob sie denn auch dabei sein möchten. Und das vermeintliche Gemeinsame besteht zu sehr großen Teilen aus Abgrenzung. Denn „Wir“ sagen heißt, einen gemeinsamen Feind herzustellen, also festzulegen, wer dazugehört und wer nicht. Damit „wir“ wissen, wer „wir“ sind, brauchen wir die anderen, die „die“ sind. In der Schweiz sind das sehr gerne die Ausländer, die machen hier ein Viertel der Wohnbevölkerung aus. In anderen Ländern sind es die Minderheiten, die mit der anderen Religion, die mit der anderen Hautfarbe, denen man Eigenschaften zuschreibt, die man selbst nicht haben will. „Wir“ zu sagen heißt: Den Feind suchen und identifizieren.

Noch so ein bemerkenswerter Satz von Ihnen lautet: „Wer Heimat sagt, will keinen geographischen Ort bestimmen, sondern seine eigene Befindlichkeit erklären.“

Heimat ist ein ziemlich unheimliches Wort mit rasch wechselnden Bedeutungen. Seine moderne Karriere beginnt mit der Industrialisierung. Vorher war „Heimat“ nämlich kein Ort, sondern ein privilegierter Status, eine rechtliche Zugehörigkeit. Erst mit dieser radikalen Unkrempelung der Lebensverhältnisse in der Mitte des 19. Jahrhunderts und der Erfahrung von massenhafter Auswanderung beginnt der Begriff einen Ort zu bezeichnen. „Heimat“ ist dann am wirksamsten, wenn sie verschwunden ist. Und deswegen ist Heimat ein Gefühl. Aber vor allem eine Erzählung, von etwas, was früher noch da war und heute nicht mehr ist.

Dem Kulturpessimisten, der Selbstauskunft gibt, widmen Sie ebenfalls Raum, Sie schreiben da: „Niemand behält zuverlässiger recht als derjenige, für den alles schlimmer wird.“

Das hat einen persönlichen Hintergrund. Ich bin über 50 und stelle mit Erstaunen fest, wie viele meiner Freunde unsere eigene Gegenwart als Verlusterfahrung, als Zerstörung des Vertrauten begreifen. Als ich 20 war, haben die damals 50- und 60-Jährigen ähnlich gesprochen. Mich berührt das eigenartig, weil ich als Historiker wenig Anzeichen dafür finde, dass alles immer schlimmer wird. Es scheint, dass die kulturpessimistische Haltung viel mehr mit der Person zu tun hat, die da klagt, als mit der Situation, die beklagt wird. Kulturpessimismus wäre also die definitive Selbstauskunft: Jemand redet über seinen eigenen Blick auf die Welt und behält dabei ununterbrochen Recht. Diese Haltung ist so beliebt, weil sie von einem selbst keinerlei Anstrengung verlangt, aber dafür eine Sicherheit bietet, damit immer recht zu behalten. Nur wird man davon bitter und traurig. Neugierig zu sein ist viel lustiger. Und mir hat bislang noch kein Kulturpessimist das Auftauchen von guten neuen Sachen erklären können.

Ein Rat, eine Selbstauskunft von Ihnen lautet: Gegen Verträge mit dem Teufel, eigene und fremde, hilft Inkonsequenz …

Das ist die kleine Geschichte über den Vertrag mit dem Teufel, die ich im Buch zitiere, von der Flasche, die einem zwar alle Wünsche erfüllt, langfristig aber in die Hölle holt. Die Bereitschaft, sich auf neue Situationen einzulassen, tut einem gut. Es gibt diesen großartigen Satz des britischen Ökonomen John Maynard Keynes: ‚When the facts change, I change my mind. What do you do, Sir?‘ Wenn sich die Situation ändert, sollte man auch die eigene Meinung ändern. Und plötzlich empfindet man neue Dinge, die auf neue Weise funktionieren, als Überraschungen und Vergnügen.

Ist Selbstauskunft eine zu oft ernste Sache? Oder anders gefragt: Fehlt den meisten Menschen der Humor in der Selbstauskunft?

Selbstauskunft und Selbstironie stehen zumindest in einem erstaunlich gespannten Verhältnis. Damit wären wir wieder bei der Beichte angelangt: Es wird ja nicht von uns erwartet, dass wir uns im Beichtstuhl über uns selbst und über den Pfarrer lustig machen. Das mag der auch nicht. In dieser Hinsicht hat die Selbstauskunft vielleicht doch mit der Beichte und dem Versprechen auf Erlösung durch Ernsthaftigkeit zu tun. Ob das immer funktioniert, das wage ich allerdings zu bezweifeln …

Vielen Dank für das Gespräch!

Zur Person

Valentin Groebner *1962 in Wien, lehrt als Professor für Geschichte des Mittelalters und der Renaissance an der Universität Luzern. Seit 2017 ist Groebner Mitglied in der „Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung“. Von Groebner sind bereits mehrere Bücher erschienen, unter anderem auch „Retroland“ (S. Fischer, 2018).

Kommentare