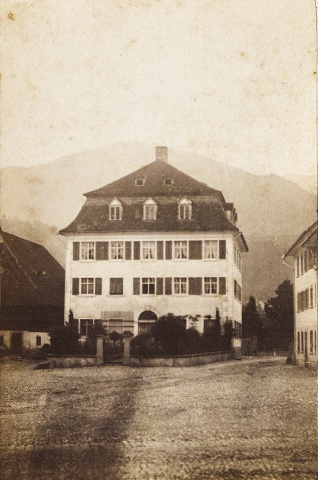

Dornbirn, Marktplatz 11

Heute ist das die Adresse des Stadtarchivs und des Stadtmuseums. Als ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus verkörpert der Bau die lokale Geschichte seit dem 18. Jahrhundert: Er steht für die Industrialisierung mit dem örtlichen Schwerpunkt auf Textil, für das Entstehen eines (einfluss-)reichen Bürgertums, den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch mit der Schweiz, mit dem Bodenseeraum, Norditalien und dem fernen Wien. Das Haus führt zu Ammännern, zum russischen Feldherrn Suworow, der 1799 hier Quartier genommen hatte, zu Protagonisten der Stadterhebung Dornbirns, zu Akteuren des Nationalsozialismus. Und es müsste als Monument vergangener Fabrikantenherrlichkeit gedeutet werden, hätten nicht die Post, der ORF, die Stadtbücherei, ein Moscheeverein und schließlich Archiv und Museum das Haus geöffnet und lebendig gehalten.

Marktplatz

Das Baujahr des Hauses ist 1796. Der Marktplatz wurde noch nicht so genannt und der Wochenmarkt im Kornhaus abgehalten. Trotzdem war hier das Zentrum Dornbirns. Neben Kirche, Friedhof, Tanzhaus und Brunnen dominierten Wirtshäuser den Platz: Taverne, Schwert, Adler, Sonne, Weißes Kreuz, Hirschen, Zum Engel (heute: Rotes Haus). Die Gastwirte waren auch Bauern und Fuhrleute, (Vieh-)Händler oder Geldverleiher und in der Politik engagiert. Dornbirn wuchs schnell: 1771 zählte man 3500 Einwohner (und 26 Wirtshäuser), 1811 schon 5200 Köpfe (und 81 Wirtshäuser). Die gravierendsten Eingriffe in das Ensemble brachten der Neubau der Pfarrkirche St. Martin 1839/40 mit der Verlegung des Friedhofs hinter das Rathaus und rund 85 Jahre später der Abriss zweier Häuser. Nr. 5 und 6 mussten der Straßenverbeiterung für den Durchzugsverkehr weichen. Die Elektrische Bahn Dornbirn–Lustenau hatte sich zuvor (1902–1938) elegant durch die Bebauung geschlängelt. Nochmals veränderte sich der Charakter des Marktplatzes 1989, als er zur Fußgängerzone wurde.

Hausgeschichte

Von all dem unberührt steht das Haus Marktplatz 11 heute so da wie zu seiner Bauzeit. Nur der große Garten und die Nebengebäude fehlen. Bauherr war der aus Rorschach stammende Leinwandhändler Josef Anton Lanter. Das Grundstück hatte dessen Schwiegervater Johann Nepomuk Stauder gehört, dem seinerzeit wohlhabendsten Dornbirner. Inspiriert von der benachbarten Schweiz, um 1800 zum wichtigsten Textilwarenhersteller der Welt geworden, stiegen auch in Vorarlberg junge Leute in diese Branche ein. Lanter gehörte zu diesem neuen Unternehmertum, das auch begann, sich baulich zu repräsentieren. Die Zeit der Fabrikantenvillen war aber noch nicht gekommen und neben den reich verzierten Häusern in der Nachbarschaft wirkt das Lanter-Haus sehr schlicht. Vielleicht symbolisierte es gerade dadurch großes Selbstbewusstsein. In der nächsten Generation gelangte das Haus durch Heirat in Besitz der Familie Rhomberg, in der es jeweils an den ältesten Sohn weitervererbt wurde. Es behielt dabei seinen ursprünglichen Namen. Erst mit dem Verkauf an die Stadt 1958 wurde es plötzlich zum Lorenz-Rhomberg-Haus und war damit einige Zeit unter dem Namen seines letzten privaten Eigentümers bekannt. Nach vielfältigen Zwischennutzungen wurde es Anfang der 1990er Jahre in ein „Haus der Geschichte“ umgewandelt. Diese Bezeichnung setzte sich nicht durch, heute ist meist vom Stadtarchiv beziehungsweise Stadtmuseum die Rede.

Ohne Plan

Baupläne haben sich vom Lanter-Haus nicht erhalten. Der Bauherr konnte sein Projekt 1796 ohne behördliche Vorgaben umsetzen, somit gibt es auch keine Bauakten. Erst ab 1806 war für einen Hausbau in Dornbirn eine Genehmigung der Gemeinde erforderlich. Der Entwurf lässt sich dennoch dem örtlichen Baumeister Sigmund Hilbe zuschreiben. Er hatte für den Fabrikanten Marx Alois Luger ein Wohnhaus gebaut – bis zu dessen Ba-rockisierung (um 1900) ein Zwilling vom Haus am Marktplatz 11. Beide Gebäude zählen zu den ersten ganz aus Stein errichteten Bürgerhäusern in Dornbirn. Anstelle des Lanter-Hauses stand davor ein Rheintalhaus. Es wurde verkauft und abgetragen. Der benachbarte Kreuzwirt Jakob Wehinger ließ es als Alterssitz im Oberdorf wieder aufstellen, wo es bis heute steht (Dr.-Waibel-Straße 17).

Das Lanter-Haus entsprach als Wohn- und Geschäftsgebäude noch nicht der bürgerlichen, ganz privaten Villa des 19. Jahrhunderts. Keller und Erdgeschoß nahm die Firma ein. Von diesem halböffentlichen Raum mit einem Gitter abgeschieden, wurde im ersten Stock tagsüber gewohnt, im Stock darüber nachts geschlafen. Die Mägde und Knechte hausten in Dachbodenkammern. Diese Trennung der Lebensbereiche, das Bedürfnis nach Privatsphäre war in Dornbirn der Zeit voraus. Das Haus vereinte traditionelle und moderne Elemente. Der Grundriss entsprach ganz der ortsüblichen Bauweise, Stallungen, Stadel und ein großer Nutzgarten gehörten selbstverständlich dazu. Außergewöhnlich wiederum waren die Klosetts: noch ohne Wasserspülung, aber wie in den nobelsten Schlössern im Gebäudeinneren untergebracht.

Neue Ausstellung

Auf dem Weg zu einer neuen Dauer-ausstellung zeigt das Stadtmuseum Dornbirn seit 21. März 2025 mit „Unser Haus! besitzen, bewohnen und ver/erben“ die dritte von vier vorbereitenden Ausstellungen zum Leitthema Erbe(n). Die von Barbara Motter kuratierte und von Roland Stecher gestaltete Schau vermittelt zum einen die Geschichte des Hauses Marktplatz 11. Zum anderen bringen im „Büro für Hausgeschichten“ gesammelte Erzählungen und Schlüsselobjekte weitere Dornbirner Hausgeschichten nahe und Themen wie Bauen, Finanzieren, Verlassen oder Öffnen auf den Punkt.

Kommentare