Das Schmiergeld bleibt unverändert

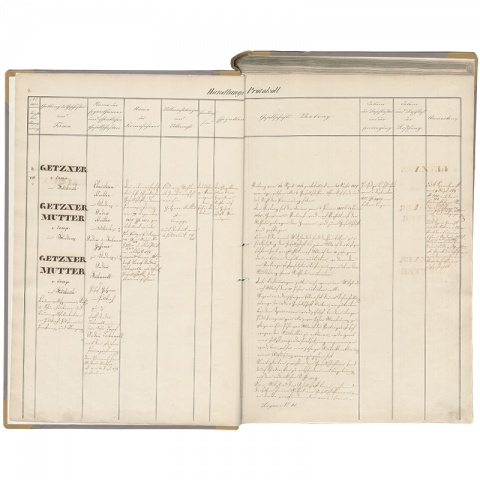

„Das Schmiergeld bleibt unverändert.“ Dass dieser Satz ausgerechnet in Verordnungsblättern des Justizministeriums vorkommt, mutet seltsam an. Aber in den Jahren nach 1890, in denen dieser Satz in den amtlichen Verlautbarungen des Justizministeriums regelmäßig vorkam, wurde unter „Schmiergeld“ noch das Entgelt für die Wagenschmiere verstanden, das Benutzer von Postkutschen als Teil der Beförderungsgebühren zu entrichten hatten. Das Schmiergeld in seiner ursprünglichen Bedeutung war Teil der Reise- und Beförderungskosten. Als Ausdruck für Bestechungsgelder wurde es zwar gelegentlich schon im 17. Jahrhundert verwendet, Konjunktur machte der Begriff in dieser Bedeutung aber erst, als Postkutschen von der Eisenbahn abgelöst wurden und Produktion und Handel eine völlig neue Dimension erreichten.

Die Räder von Postkutschen mussten regelmäßig geschmiert werden, um die Reibung zwischen Radnabe und Achse zu verringern und die Räder zu schützen. Für die Haltbarkeit von Holzrädern war regelmäßige Schmierung wesentlich. Als Schmiermittel wurden Fette von Tieren, Talg und daraus gefertigte Pasten verwendet. Oft wurde auch Leinöl oder Ruß beigemischt. Wagenschmiermänner vertrieben die Wagenschmiere, die sie in Holzfässern mit sich führten.

Ein Vergnügen war das Reisen in Postkutschen allerdings nie, auch wenn die Räder gut geschmiert waren. Die Straßen waren uneben und holprig, in den Städten gab es oft schon Kopfsteinpflaster. Die Reisenden wurden in den Kutschen ständig gerüttelt und geschüttelt.

„Es gibt unter den Gelehrten“, schrieb der dänische Philosoph Sören Kierkegaard 1843, „verschiedene Ansichten darüber, welcher Platz in einer Postkutsche der bequemste ist; meine Ansicht ist folgende: sie sind allesamt elend.“ Dann schilderte er die Strapazen, die er bei Reisen von Kopenhagen nach Berlin zu ertragen hatte: „Voriges Mal hatte ich einen Außenplatz nach vorwärts innen im Wagen (dieser wird von einigen für das große Los gehalten) und wurde nun 36 Stunden hindurch derart mit meinen nächsten Nachbarn zusammengerüttelt, dass ich bei der Ankunft in Hamburg nicht bloß den Verstand, sondern zugleich auch die Beine verloren hatte. Wir sechs Personen, die im Innern des Wagens saßen, wurden in den 36 Stunden so zu einem Körper zusammengearbeitet, dass ich eine Vorstellung davon bekam was den Molboern (Anm: so wurden in einer dänischen Erzählung Schildbürger bezeichnet) passierte, die, nachdem sie lange zusammengesessen hatten, ihre eigenen Beine nicht herausfinden konnten. Um, wenn möglich, wenigstens Glied an einem kleineren Körper zu werden, wählte ich einen Platz im Coupé. Das war eine Veränderung. Indessen wiederholte sich alles. Der Postillon blies, ich schloss meine Augen, gab mich der Verzweiflung anheim und dachte, wie ich bei solcher Gelegenheit zu tun pflege: Gott weiß, ob du das aushältst, ob du wirklich nach Berlin kommst und gegebenenfalls, ob du dann je wieder ein Mensch wirst, imstande, dich frei zu machen zur Vereinzelung der Isolation, oder ob du die Erinnerung daran behältst, dass Du ein Glied an einem größeren Körper bist.“

Auch kleinere Reisen waren anstrengend und mühsam. So berichtete Dr. Hans Ringler, Präsident der Vorarlberger Rechtsanwaltskammer von 1919 bis 1935, in einem Zeitungsartikel, wie Rechtsanwälte um 1890 mit Postkutschen – „Karren der schlimmsten Sorte“ – von Dornbirn oder Schwarzach aus nach Bezau reisten und nach mehrstündiger Fahrt „geschüttelt und gerüttelt“ und mit „steifen Beinen“ beim dortigen Bezirksgericht ankamen. Von Poststation zu Poststation hatten sie sich mit einem „Krügel Bier“ oder einem „Viertele Wein“ gestärkt. In Egg gab es Pferdewechsel und einen dreiviertelstündigen Aufenthalt, in Andelsbuch die letzte Rast.

Jahrhundertelang waren Pferd und Wagen das wichtigste Transportmittel. Annähernd vierhundert Jahre lang verkehrte beispielsweise der Lindauer oder wie er auch genannt wurde Mailänder Bote wöchentlich zwischen Lindau und Mailand. Ursprünglich war der Corriere di Lindo/Lindau ein von Kaufleuten privat organisierter Botendienst zur Beförderung von Briefen, Geld und Waren. Erst im Laufe der Zeit wurde er gegen Entrichtung von Gebühren für Reisende allgemein zugänglich. Der Lindauer Bote leistete einen wesentlichen Beitrag zur Kommunikation zwischen süddeutschen Städten und der oberitalienischen Handelsmetropole. Von Lindau ging es zunächst per Segelschiff nach Fußach, von dort über das Rheintal nach Chur, Viamala, den Splügenpass zum Comersee und nach dessen Überquerung nach Mailand. Für die 325 Kilometer lange Strecke wurden mindestens fünf Tage benötigt. Unfälle oder Wetterverhältnisse führten oft zur Verlängerung der Reise.

Ursprünglich war der Bote die einzige Form des Transportwesens. Der Bote überbrachte Nachrichten per Pferd oder begleitete ohne Pferdewechsel mit einer begrenzten Anzahl von Saumtieren den ganzen Transport. Anfangs des 16. Jahrhunderts bildete sich dann das Postwesen im moderneren Sinne aus. Größere Transportmengen, Etappenstruktur und Zeit- und Fahrpläne wurden nun bedeutsam. Im 18. Jahrhundert nahm die Beförderung von Reisenden zu.

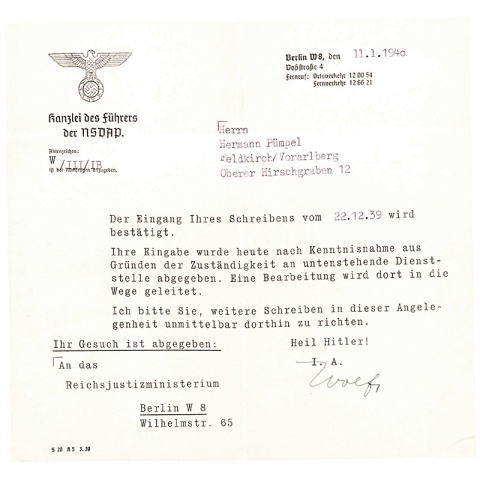

Als die Stadt Feldkirch im Jahr 1815 die Verlegung des Kreisamtes von Bregenz nach Feldkirch zu erreichen suchte, spielte auch der Postlauf eine Rolle. Die Direktiven des Guberniums in Innsbruck kämen in Feldkirch schneller an als in Bregenz, weil zwei Poststationen eingespart werden könnten. Dem hielt das Kreisamt aber entgegen, dass die „hohen Gubernial-Verordnungen“ „selten vor drei Wochen, und manches Mal erst nach 6 Wochen und 2 Monathen hierher gelangen“, sodass es auf einen halben Tag nicht ankomme. So blieb das Kreisamt in Bregenz. Aber etwas Schmiergeld hätte vielleicht bei einer Verlegung des Kreisamtes nach Feldkirch schon eingespart werden können.

Kommentare