Vergeblich um Gnade gebeten

Hermann Pümpel aus Feldkirch bittet den „Führer“ um Gnade für eine Ordensschwester – und wird dafür selbst bestraft.

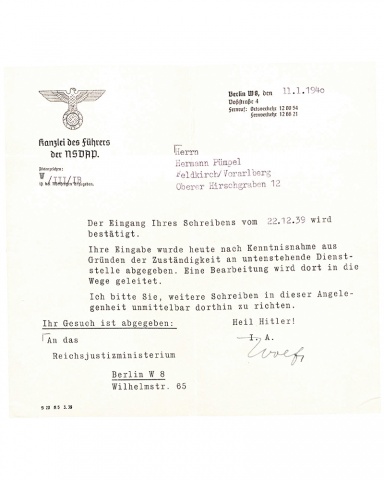

Am 22. Dezember 1939 wendet sich Hermann Pümpel aus Feldkirch mit einem Gnadengesuch an den „Führer“ und Reichskanzler Adolf Hitler in Berlin. Er bittet um Gnade und Milde für seine aus Feldkirch stammende Schwägerin Maria Wegeler, die seit vielen Jahren in dem südsteirischen Kloster Hengsberg als Vincentinerin für Krankenpflege tätig ist. Ihr Ordensname ist Schwester Bernarda. Eben wurde sie von einem Sondergericht in Graz wegen „gehässiger, hetzerischer, von niedriger Gesinnung zeugender, böswilliger Äußerungen“ nach dem Heimtückegesetz zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren verurteilt. Kurz nach – und wie Hermann Pümpel vermutet – wegen dieser Verurteilung wurde auch das Kloster Hengsberg aufgehoben.

Schwester Bernarda ist 72 Jahre alt und herzkrank. Seit mehreren Monaten ist sie in Untersuchungshaft. Hermann Pümpel befürchtet, dass sie die Verbüßung der Strafe nicht überlebt. Die Zeit vor Weihnachten scheint ihm für ein Gnadengesuch günstig. Doch es kommt anders. Es wird abgelehnt. Auch einem Gnadengesuch der Ordensleitung wird keine Folge gegeben. Stattdessen wird Hermann Pümpel selbst verhaftet. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Aufwiegelung und Verletzung der Ehre jener Richter geführt, die seine Schwägerin verurteilt haben.

„Nicht nur als naher Verwandter der Verurteilten, sondern viel mehr als rechtlich denkender Mensch“ fühle er sich verpflichtet, für sie um Gnade zu bitten, schreibt Hermann Pümpel im Gnadengesuch. Es gehe bei den Vorwürfen gegen seine Schwägerin um weltanschauliche Äußerungen, deretwegen in normalen Zeiten „niemand ein Haar gekrümmt“ würde, um „Anschauungen, wie man sie in katholischen Kreisen alltäglich“ antreffe. Denn „in der Auffassung des Heiligen“ bestünden zwischen dem Nationalsozialismus und dem Katholizismus „grundverschiedene Auffassungen“.

Die Anklage hatte Schwester Bernarda vorgeworfen, dass sie zu zwei landwirtschaftlichen Arbeitern ihres Klosters gesagt habe, sie sollten nicht zur SS bzw. zur SA gehen, denn da müssten „sie ihren Glauben hergeben“ und SA-Männer „lügen so viel“. Auch habe sie gesagt, dass man „jetzt keinen ausländischen Sender mehr hören dürfe“, sei nicht gut, denn die Nachrichten, die „unser Radio“ bringe, seien falsch. Angeklagt wurde sie auch, weil sie sich – kurz nach dem Überfall des Deutschen Reiches auf Polen – positiv über Polen geäußert und gesagt habe, die Engländer seien auch ein christliches Volk.

Hermann Pümpel kritisierte die Härte des Urteils gegen seine Schwägerin. Es sei ein „Fehlurteil“. Eine Rechtsprechung, durch „die das Volk an der eigenen Justiz irre“ werde, und Richter, die „kein Herz im Leibe“ hätten, würden dem Staat mehr Schaden zufügen, als dies eine Division an der Front könnte. Auch in Kriegszeiten sei es nicht notwendig, an Menschen ein Exempel zu üben, „die ein ganzes langes Leben ihren Mitmenschen nur Gutes taten“.

„Ich sehe und sah in dem Fall Maria Wegeler nicht lediglich nur eine Einzelerscheinung, sondern ein Symptom und zahlreiche andere harte Urteile lösten in mir den Glauben aus, dass sich zwischen dem Rechtsempfinden des Volkes und der Rechtsprechung der Justiz eine Kluft auftut und dass sich beide Teile bald nicht mehr verstehen. Ich bin der Überzeugung, dass das Rechtsempfinden des Volkes sich mit Billigkeit deckt und dass das Volk alles als ungerecht ansieht, was nicht auch billig ist.“

Harte Kritik übte er an den Richtern. Das Urteil gegen seine Schwägerin sei „ein überaus hartes Urteil, das jedes menschliche Empfinden der Richter vermissen“ lasse. Die Absolvierung der juridischen Studien und der Ableistung der entsprechenden Praxis genüge nicht, es brauche auch eine entsprechende Charakterveranlagung. „Das Volk hat ein feines Gefühl für Recht und Recht und Billigkeit sind ihm ziemlich identische Begriffe. […] Harte Urteile verletzen das Volksempfinden und schädigen den Geist des Volkes und ich gestehe freimütig, daß solche Erscheinungen schmerzliche Gefühle in mir auslösen.“

Die von Hermann Pümpel geforderte Berücksichtigung der Billigkeitsidee stand seit jeher in einem Spannungsverhältnis mit der Rechtsanwendung der Gerichte. Im Rechtsdenken des Nationalsozialismus bestand hierfür wenig Platz. Es war daher diese Kritik an der NS-Justiz und an der Härte vieler Urteile, die zur Einleitung des Strafverfahrens gegen Hermann Pümpel führte.

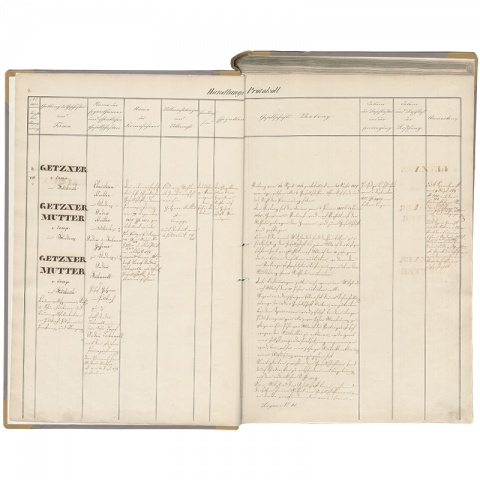

Dass jemand wegen eines an den „Führer“ gerichteten Gnadengesuches in Haft genommen und strafgerichtlich verfolgt wurde, war auch im System des Nationalsozialismus ein einmaliger Vorgang. Hermann Pümpel war darüber derart fassungslos, dass die Gestapo seine Einvernahme im Gefangenenhaus in Feldkirch nach zwei Stunden abbrach. Bei der Fortsetzung am nächsten Tag fing Hermann Pümpel mehrmals zu weinen an. „Er erklärte“, so steht es im Gestapo-Protokoll, „dass er seine Festnahme nie verschmerzen werde können und er werde nie verstehen, dass man zu einer solchen wegen eines an den Führer gerichteten Schreibens überhaupt Anlass genommen habe.“

Hermann Pümpel wurde schließlich nach wenigen Tagen enthaftet. Er sei „weltanschaulich völlig in Ordnung“, bescheinigte ihm auch der nationalsozialistische Landeshauptmann Plankensteiner. Der Vorwurf der Aufwiegelung wurde fallengelassen. Wegen Beleidigung der Richter des Sondergerichtes Graz wurde über ihn eine geringe Geldstrafe verhängt. Hermann Pümpel starb am 1. Juli 1968 in Feldkirch. Ob er je verschmerzt hat, dass er wegen eines an den „Führer“ gerichteten Gnadengesuches verhaftet und strafgerichtlich verfolgt wurde, ist nicht bekannt. Schwester Bernarda, seine Schwägerin, überlebte die zweijährige Gefängnisstrafe. Sie starb am 9. August 1950 in Gratkorn.

Kommentare