Das 1×1 der Notfallmedizin

Was ist zu tun, wenn man zu einem Unfall kommt? Das oberste Prinzip lautet: Man kann nichts falsch machen. Das sagen die Notfallmediziner Prim. Dr. Ruth Krumpholz vom LKH Bludenz und Prim. Dr. Reinhard Folie vom LKH Bregenz. Beide raten zu „Zivilcourage und Hausverstand“ beim Notfall.

Wenn sich auf der Straße ein Rettungsauto mit Blaulicht und Sirene den Weg ins Krankenhaus bahnt, weiß jeder: Rettungsgasse bilden, Zeit kostet Leben. Das ist einfach. Was aber ist zu tun, wenn man direkt zu einem Unfall kommt? „Zivilcourage und Hausverstand zeigen“, sind sich Dr. Krumpholz und Dr. Folie einig. Und: „Man kann nichts falsch machen. Wir Notfallmediziner werden immer zu spät sein, wenn an der Unfallstelle vorher nicht geholfen wird.“

Macht Platz – jede Minute zählt!

„Wenn Sie zu einem Unfall mit Verletzten dazukommen, ist es für die Alarmierung der Rettungskräfte wichtig, sich zuerst einmal einen Überblick zu verschaffen, ohne sich selbst – etwa durch noch nicht ausgelöste Airbags etc. – in Gefahr zu bringen. Eigenschutz geht vor. Dann erst wird der Notruf 144 gewählt“, führt Prim. Folie aus Bregenz aus. „Wichtig ist der ausreichende Abstand und der freie Weg zur Unfallstelle – damit die Hilfe für die Verletzten überhaupt erst eintreffen kann“, ergänzt Prim. Krumpholz.

Sind die Rettungskräfte verständigt, muss das Unfallopfer nach Möglichkeit aus dem Gefahrenbereich geborgen werden. „Jede Autoapotheke beinhaltet Handschuhe, verwenden Sie diese auch. Zudem raten wir, immer ein sogenanntes Beatmungstuch für Mund-zu-Mund-Beatmung mitzuführen.“ Dr. Krumpholz erwähnt noch eine weitere Notfallmaßnahme: „Lassen Sie das Unfallopfer nicht allein. Bleiben Sie bei ihm.“ Dann folgt man den Anweisungen aus dem Erste-Hilfe-Kurs: Bewusstsein und Atmung prüfen, stabile Seitenlage, vor Auskühlung schützen und gegebenenfalls Erste-Hilfe-Maßnahmen wie Herzdruckmassage und Beatmung, bis der Notarzt kommt.

Bei Notfällen nicht selbst ins Krankenhaus fahren!

„Wir erleben gerade bei Notfällen mit Kindern – sei es ein Sturz oder ein lebensbedrohlicher Insektenstich –, dass Eltern selbst mit dem Kind ins Krankenhaus fahren, oder auch Angehörige mit erwachsenen Unfallopfern. Davon raten wir ab!“ Die Notfallmediziner betonen, dass es schneller und besser ist, im Notfall 144 anzurufen: „Es kommt binnen Minuten ein ausgebildetes Team für professionelle Hilfe zu Ihnen; sollte der Patient ins Krankenhaus müssen, geht auch das mit der Rettung oder dem Helikopter schneller. Außerdem sind Angehörige meist selbst aufgeregt und damit unkonzentriert, sodass wir hier dringend von einer Selbsteinweisung abraten!“

Die Triage – wichtige Ersteinschätzungfür weitere Maßnahmen

Ist das Rettungsauto erst einmal Richtung Krankenhaus unterwegs, sind die ersten großen Notfallmaßnahmen schon geschehen: Der Notarzt hat am Unfallort bereits triagiert – also nach Stabilisierung der Vitalfunktionen eine Ersteinschätzung des Akutpatienten durchgeführt und je nach Verletzung das benötigte Notfallteam im Krankenhaus verständigt. Dort steht alles bereit, um die Kette des Lebensrettens nahtlos fortzusetzen. Gegebenenfalls ist auch schon ein OP-Saal oder ein Bett in der Intensivstation reserviert. Ähnlich erfolgt – bei einem Großschadensereignis, bei einem Massenanfall an Verletzten – noch am Unfallort eine Triage, bei mehreren Patienten erfolgt neben der Festlegung der Transportpriorität auch die Wahl des Zielkrankenhauses. Triage (frz. „trier“ – sortieren) bedeutet Sichtung oder Einteilung bzw. Einschätzung des Schweregrads von Verletzungen oder Erkrankungen. „In Vorarlberg beträgt die maximale Durchschnittszeit vom Alarmierungszeitpunkt der Rettungskräfte bis zum Eintreffen im Zielkrankenhaus mit dem Helikopter oder dem Rettungswagen immer unter einer Stunde“, erklärt Dr. Folie.

Der medizinische Schock

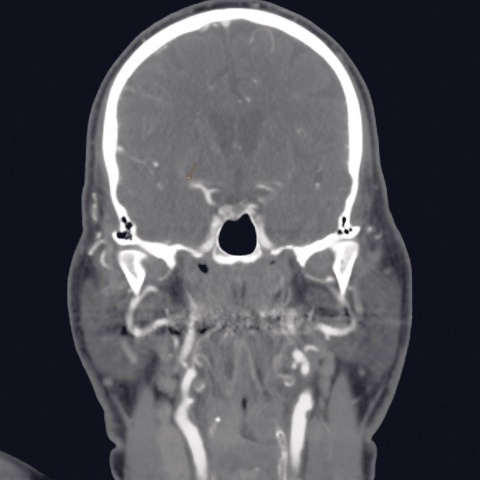

„Schock bedeutet in der Medizin ein lebensbedrohliches Zustandsbild in Form einer schweren Kreislaufstörung mit der potenziellen Folge eines Organversagens. Ursachen können der Blutverlust bei einem Unfall, ein Kreislaufversagen bei einer schweren Infektion oder Allergie oder ein Herzversagen bei einem schweren Herzinfarkt sein“, erklärt Ruth Krumpholz. Was in internationaler Sprache als „Emergency room“ bekannt ist, heißt in deutschsprachigen Akutkrankenhäusern deshalb „Schockraum“. 24 Stunden sieben Tage die Woche steht in allen Landeskrankenhäusern ein Basisteam bereit, mit einem Teamleiter – ein Facharzt der Anästhesie –, einer Anästhesiepflegekraft, einem Facharzt als primärem Behandler (Chirurgie, Kardiologie, Pädiatrie usw.) sowie einer Radiologie-Fachkraft für die Diagnose. Entsprechend sind auch mobile Diagnosegeräte wie CT, Ultraschall und EKG sowie Defibrillatoren vorhanden. Die Behandlungsprioritäten reichen von sofortiger Behandlung (alle laufenden untergeordneten Tätigkeiten werden sofort unterbrochen, um diese Behandlung unmittelbar einzuleiten) über dringend bis normal und nicht dringend.

„Treat first, what kills first“

Nach der Übergabe des Patienten durch den Notarzt an das Schockraum-Team im Krankenhaus folgen die Notfallprofis einem strukturierten Schema (ATLS – Advanced Trauma Life Support). Ziel ist es, die bedrohlichsten Verletzungen und Störungen der Vitalfunktionen mittels einer Erstuntersuchung schnell zu erfassen und zu behandeln („treat first, what kills first“). Das Notfallteam geht nach dem sogenannten ABCDE-Schema vor:

A (Airway): Die Atemwege werden gesichert.

B (Breathing): Bei Bedarf wird der Patient beatmet.

C (Circulation): Der Kreislauf wird stabilisiert.

D (Disability): Eine orientierende neurologische Untersuchung wird durchgeführt.

E (Exposure): Der Patient wird entkleidet, chirurgisch untersucht und anschließend aufgewärmt

Dann wird über die weitere Behandlung entschieden: Muss der Patient sofort in den OP? Braucht er Blutkonserven? Muss er auf die Intensivstation verlegt werden?

Auf die Frage, wie ein Notfallmediziner mit den oft schweren Schicksalsschlägen für die Betroffenen umgeht, lautet die Antwort: „Natürlich hilft die Routine. Man überlegt nicht lange, sondern handelt konzentriert und professionell. Dann allerdings ist Reden notwendig, und zwar viel darüber reden. Besonders schwer sind manchmal traurige Gespräche mit den Angehörigen. Niemand von uns schaltet ab, wenn er nach Hause geht. Deshalb redet man vorher im Team noch einmal darüber. Nicht nur strukturiert in einem Debriefing – auch persönlich und privat. Hier haben die Ängste, Sorgen und Gefühle zur gerade als Helfer erlebten Situation Platz. Schicksalsschläge sind immer schwierig – auch bei anderen Menschen.“

Kommentare