Weder Bauer noch Staatsmann

Vor 100 Jahren trat Jodok Fink als Vizekanzler der Republik zurück.

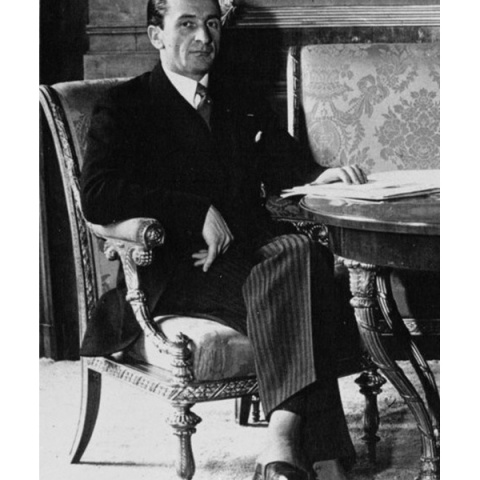

Wer Jodok Fink (1853- 1929) war und welche Bedeutung er für Vorarlberg und Österreich hatte, weiß heute kaum noch jemand. Auf dem Fink-Denkmal von Emil Gehrer – 1959 zum 100. Geburtstag eingeweiht – findet sich die Aufschrift „Bauer und Staatsmann“. Woher stammt diese Formel? Schon in einer Zeitschrift von 1924 findet sie sich: „In Andelsbuch lebt ein Mann, der Bauer und Staatsmann in einer Person ist, wie vielleicht gar kein zweiter in der Welt zu finden ist.“ Gemeint war Jodok Fink. Der Satz stammte vom damaligen Landeshauptmann Otto Ender, der Fink selbst gut kannte und sonst nicht allzu großzügig mit lobenden Worten war.

Fink war unter allen Politikern aus Vorarlberg, die in Wien je Mandate und Funktionen innehatten, gewiss jener, der über lange Zeit den größten Einfluss besaß. Die Frage, wie es dazu gekommen ist, lässt sich nicht so einfach beantworten. Denn Jodok Fink wurde schon zu Lebzeiten Gegenstand einer Legendenbildung, die das, was den Mann tatsächlich ausmachte, verzerrte, entstellte, aber auch mystifizierte. Er gibt viele Rätsel auf, und seine Karriere ist daher auch wenig erforscht. Alois Niederstätter hat zum „Bild des einfachen Bauern, der eher zufällig in die Politik gerät und schließlich wie Cincinnatus [römischer Konsul um 460 v. Chr., der zurückgezogen als Bauer gelebt haben soll – P.M.] vom Pflug weg in höchste Ämter berufen wird“, lakonisch festgestellt: „Es trifft die Realität nicht ganz.“

Unbestritten ist jedoch, dass Jodok Fink vom 15. März 1919 bis zum 11. Juni bzw. 7. Juli 1920 Vizekanzler in den Regierungen Renner II und III war. Diese Koalition mit der sozialdemokratischen Partei war innerhalb der christlichsozialen Partei höchst umstritten, Fink war einer ihrer stärksten Befürworter. Wie kam Fink überhaupt in diese Position? Er wurde schon in jungen Jahren Mitglied des katholischen Casinos in Andelsbuch, mit 25 Jahren Mitglied des Gemeindeausschusses, mit 29 Mitglied des Gemeindevorstandes und mit 35 Gemeindevorsteher. 1890, da war er 37 Jahre alt, wurde er Abgeordneter im Landtag, 1897 mit nunmehr 44 wurde er Abgeordneter zum Reichsrat in Wien. Die christlichsoziale Partei war damals eine noch junge – aus dem christlichsozialen Verein im Jahr 1893 entstandene – Partei, die aus vielen unterschiedlichen katholischen Gruppierungen bestand und ein Sammelbecken für die bäuerliche Bevölkerung, aber auch für das katholisch geprägte Kleinbürgertum der Handwerker, Beamten und Gewerbetreibenden war. Intellektuell dominierte der katholische Klerus, dessen Repräsentanten damals auch viele Volksvertreter stellten. Als Experte für Fragen der Landwirtschaft verschaffte sich Fink schnell Respekt. Auch sein Verhandlungsgeschick verschaffte ihm Anerkennung, desgleichen sein Widerspruchsgeist. Schon sein erstes öffentliches Auftreten erregte Aufsehen, als es ihm gelang, 1890 im Vorfeld der Landtagswahlen das zerstrittene katholische Lager zu einigen. Selbst in Wien rückte er innerhalb der Christlichsozialen binnen weniger Jahre in die erste Reihe. Am meisten beeindruckte innerhalb der politischen Elite Finks Bescheidenheit und Unbestechlichkeit. Während andere nach Stellen, Ämtern, Vergünstigungen, Gratifikationen und Orden gierten, schien Fink diesen Anfechtungen gegenüber immun. Friedrich Funder, der langjährige Chefredakteur der „Reichspost“ und spätere Gründer der „Furche“ sagte von ihm: „Er hätte oft nur die Hand ausstrecken brauchen, um Ackerbauminister zu werden, und nie hat er es getan.“ Allerdings hatte Fink mehrfach in seinen Reden vor dem Reichsrat genüsslich die Inkompetenz der amtierenden Ackerbauminister bloßgestellt und auch die ketzerische Frage nach der Auswahl der Minister gestellt.

Das Chaos am Ende des Ersten Weltkriegs ist heute unvorstellbar: Ein großes Reich löste sich in verschiedene Bestandteile auf, eine riesige, geschlagene Armee zerfiel, heimkehrende Soldaten brachten Waffen und teilweise Kriegsgerät mit, die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Holz und Kohle lag im Argen. Gerüchte kursierten, Hetzreden wurden gehalten, eine alarmierende Nachricht jagte die nächste. Die Spanische Grippe, noch unerkannt, forderte vom Herbst 1918 bis zum Februar 1919 über 21.000 Todesopfer. Arthur Schnitzler notierte in seinem Tagebuch die „dumme Anekdote“, man habe in Wien jüdische Häuser für bevorstehende Pogrome mit Totenköpfen markiert. Das glaubte er nicht, aber es war ihm klar: „Die innern Zustände total unhaltbar. Regierung machtlos; – Verwaltung kopflos. Die Villenviertel […] wären natürlich vor allem gefährdet. Olga verfällt in eine wahre Revolutionspsychose.“ (Tagebuch, 14. Oktober 1918)

Tatsächlich gab es weder in Wien und noch viel weniger in den Bundesländern eine politische Bewegung, die eine politische Revolution hätte veranstalten können. Die große und mächtige sozialdemokratische Partei war kein Verein politischer Abenteurer, und ihre Repräsentanten versuchten, alle politischen Hitzköpfe in den eigenen Reihen zu beruhigen, aber auch, Druck auf die bürgerlichen Politiker, mit denen sie kooperierten, auszuüben, um ihre sozialpolitischen Vorstellungen durchzusetzen. Die Angst der Bürger und Bauern vor allem, was politisch „links“ und „rot“ war, wuchs ins Ungeheure. Und tatsächlich gab es kleine Splittergruppen, die willens und fähig waren, Krawalle und Gewaltexzesse zu inszenieren, wohl kaum aber ernsthafte Putschversuche. Aber wer konnte das damals sicher wissen? Im März 1919 kam es in Ungarn zu einem kommunistischen Umsturz, im April etablierte sich in Bayern eine linke Räteregierung. Zwar wurden in Wien am 17. April ausbrechende Unruhen rasch unterdrückt, doch sechs Tote und zahlreiche Verletzte waren zu beklagen („Gründonnerstagsputsch“) und noch mehr Tote forderten Zusammenstöße am 15. Juni 1919 (dem „Blutigen Sonntag“): 20 Personen starben, 84 wurden verletzt.

Es war die Leistung Jodok Finks, die christlichsoziale Partei im Herbst 1918 und nach den Wahlen im Frühjahr 1919 davon zu überzeugen, dass die Monarchie passé war und es keine Alternative zur Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten gab, auch wenn man diese noch so sehr verachtete. „Wir wissen“, sagte er im Parlamentsklub der Christlichsozialen, „dass es für die Partei besser wäre, jetzt, in diesen harten Tagen, abseits zu stehen, die Rolle des bloßen Kritikers zu übernehmen und den Sozialdemokraten allein die Verantwortung aufzuladen. Was dann kommt, ist jedenfalls in kurzer Zeit ein vollständiger Trümmerhaufen. Es fragt sich darum, ob wir in dieser Stunde Parteipolitik oder Staatspolitik machen sollen.“

In diesem Zusammenhang wird das Bonmot seiner Rechtfertigung überliefert, er „wäre nur auf den Revolutionskarren aufgesprungen, um diesen zu bremsen.“ Aber nicht nur die Christlichsozialen hörten auf Fink. Immer wieder liest man bei Zeitzeugen vom Einfluss, den Fink auch bei den Sozialdemokraten gehabt habe, etwa schreibt Funder, Fink sei der einzige Christlichsoziale gewesen, „auf den Dr. Karl Renner noch hörte.“ Auch wenn derartige Äußerungen mit Vorsicht zu genießen sind: Unbestritten war der Respekt, den er bei Freund und Feind genoss.

Was im Herbst 1918 und dann in der Koalitionsregierung unter Karl Renner und Jodok Fink an sozialreformerischen Gesetzen verabschiedet wurde, ist erstaunlich: Das Frauenwahlrecht, die Abschaffung der Todesstrafe, die Einführung des Achtstundentages (eine Arbeitswoche umfasste nun 48 Stunden), eine staatliche Arbeitslosenunterstützung, eine Invalidenentschädigung usw. Fink selbst gab im Nationalrat namens der Regierung bekannt, dass die Verstaatlichung des Großhandels, insbesondere des Kohlenhandels, aber auch der Kohlen- und Erzgruben und der Energiewirtschaft insgesamt vorgesehen sei (21. Mai 1919); doch dazu kam es nicht, da selbst die Sozialdemokraten angesichts der Finanzlage Sozialisierungspläne zurückstellen mussten. Dass Fink und mit ihm viele Parteifreunde gleichsam über ihren eigenen Schatten sprangen, war der Situation und dem Druck der Verhältnisse geschuldet. Man darf nicht vergessen: Fink war ein konservativer Katholik. Er gilt – mit anderen zusammen – als Vorbereiter der Wahlreform von 1907, die das allgemeine und gleiche Wahlrecht brachte. Doch war für ihn klar, dass dieses Recht nur den Männern zukommen sollte. Er machte sich im Landtag über den liberalen Dornbirner Bürgermeister Waibel lustig, dem er vorhielt, er wolle „Vorarlberg unter das Weiberregiment“ bringen, und war sich sicher: „Die Frauen gehören nicht einmal her zu wählen und noch viel weniger gewählt zu werden.“ Auch die von den Sozialdemokraten vehement geforderte Entkonfessionalisierung der Schule (der „Glöckel-Erlass“ vom 10. April 1919 untersagte jeden Zwang zur Teilnahme an religiösen Übungen) hatte in Fink einen erbitterten Gegner. Im Landtag hatte er 1896 gesagt: „Wir müssen die konfessionslose Schule verdammen und verlangen die konfessionelle Schule.“ Er forderte für die Kirche „den nötigen Einfluss auf die Lehrbücher und Lehrmittel“ und forderte die konfessionelle Schule, da jede Lockerung dazu führe, dass die weltanschauliche Festigkeit von Lehrern schwinde und sich ein Lehrer dann unversehens als „Materialist und Darwinist“ entpuppen könne, eine schreckliche Vorstellung.

Während die Koalitionsregierung schwierige Fragen verhältnismäßig einmütig bewältigte, vor allem die Ausarbeitung einer neuen – allerdings erst nach dem Ende der Koalition verabschiedeten – Bundesverfassung und auch außenpolitisch an einem Strang zog, was angesichts schwieriger Territorialfragen (Südtirol, Burgenland, Sudetenland, Südsteiermark, Kärnten, Vorarlberg) kompliziert genug war, zerbrach sie im Juni 1920 an einem vergleichsweise nebensächlich anmutenden Konflikt. Es ging um die Demokratisierung der Wehrverfassung. Wer wie und auf welche Weise Einfluss auf die Armee haben würde, war schon damals umstritten. Tatsächlich waren Machtverschiebungen innerhalb der beiden Koalitionsparteien ausschlaggebend für den Bruch der Koalition. Äußerlich wurde dies bei den Christlichsozialen nicht nur dadurch erkennbar, dass Fink als Vizekanzler zurücktrat und in keiner der kommenden Regierungen mehr ein Ministeramt innehatte, sondern vor allem daran, dass er einige Monate später von Ignaz Seipel als Führer des christlichsozialen Parlamentsklubs abgelöst wurde. In der sozialdemokratischen Partei wurde der Pragmatiker Renner durch Otto Bauer zurückgedrängt, der zwar ein brillanter Erklärer der traurigen österreichischen Verhältnisse war, aber Kompromisse und mühsame Konsensfindungen nach zähen Verhandlungen als „Packelei“ verachtete. Die Polarität zwischen dem Prälaten und Moraltheologen Seipel, der bald darauf verfiel, die Selbstschutzverbände zu fördern und durch die Großindustrie und Banken finanzieren zu lassen, und dem Soziologen Bauer, der als Antwort darauf den Republikanischen Schutzbund als paramilitärische Truppe für Machtdemonstrationen zu instrumentalisieren beliebte, ließ eine fatale Konstellation unüberwindlicher Feindseligkeit entstehen.

Fink trat ohne Murren ins zweite Glied zurück, blieb Nationalratsabgeordneter und galt im Parlamentsklub seiner Partei weiterhin als Instanz. War er aber in diesen Jahren noch mehr als eine Marionette Seipels? Obwohl er als Freund und Vertrauter Seipels galt, der nun zweimal Bundeskanzler wurde (1922-1924 und 1926-1929), und für ihn oft schwierige Verhandlungen führte, hat er den – von Seipel stark geförderten – Aufstieg der Heimwehren sehr skeptisch gesehen. Als Richard Steidle, der Tiroler Heimwehrführer, der gemeinsam mit Otto Ender lange Jahre für die Tiroler Christlichsozialen im Bundesrat saß, einmal im christlichsozialen Parlamentsklub über die Ideen der Heimwehr und deren Ablehnung des Parlamentarismus sprach, soll Fink nach langem Schweigen eine einzige Frage gestellt haben: „Und nun sagen Sie mir, wer soll Gesetze machen und regieren, wenn wir nicht mehr hier sind?“

Fink war ein hervorragender Verhandlungsführer, ein kluger und vernünftiger politischer Ingenieur, dem man vertrauen konnte. Er mag sich aus Gewohnheit als Bauer gesehen haben, doch spätestens seit 1890 war er Berufspolitiker und als solcher allenfalls ein agrarischer Interessensvertreter. Seine Arbeit auf dem von seiner Frau bewirtschafteten Hof war eine Freizeitbeschäftigung. Ein Staatsmann war er, bei aller Würdigung seiner Leistungen, auch nicht. Denn er hat, vielleicht zum Schaden von Monarchie und Republik, seine Epoche durch seine Politik und seinen Stil leider nicht zu prägen vermocht.

Kommentare