Wenn eine merkwürdige Lebensform auf ein merkwürdiges Gestein trifft

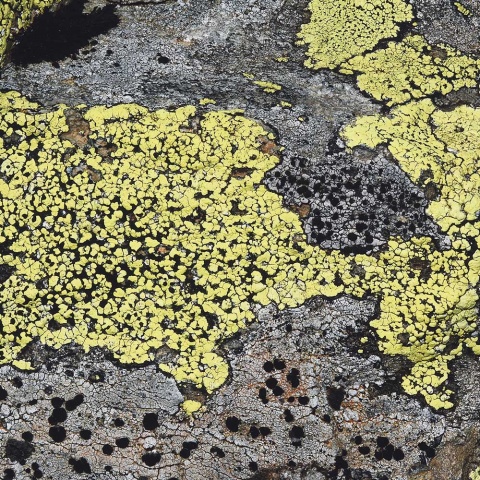

Wir finden sie in ganz Vorarlberg, vom Bodensee und Rheintal bis zu den Gipfeln der Silvretta. Sie wachsen an den unterschiedlichsten Standorten, auf dem Boden, auf Bäumen und Steinen, aber auch auf Beton oder Kunststoffplanen. Sie sind alltäglich und gerade darum schenkt man ihnen wenig Beachtung – zu Unrecht, denn Flechten gehören zu unseren merkwürdigsten und geheimnisvollsten Mitbewohnern.

Wo Flechten in der systematischen Gliederung der Natur einzuordnen sind, war lange Zeit umstritten. Sie sind unbeweglich an ihrem Standort festgewachsen – also müssen sie Pflanzen sein. So dachte man früher. In den 1860er-Jahren spekulierte man erstmals über ihre wahre Natur: Die Flechten wurden als eine Lebensgemeinschaft, eine Symbiose aus zwei unterschiedlichen Organismen erkannt. Doch es sollte lange dauern, bis diese „Doppelnatur“ aus einem Pilz und einer Alge wissenschaftlich anerkannt war. An ihrer systematischen Stellung änderte dies nichts. Algen wie Pilze galten als Pflanzen. Also konnten auch Flechten nur eine besondere Form von Pflanzen sein. Heute sieht man dies anders: Die Pilze sind aus dem Reich der Pflanzen verbannt worden und bilden nun ein eigenständiges Reich. Und auch beim Symbiosepartner Alge gab es Veränderungen. Die Grünalgen sind zwar im Pflanzenreich verblieben, doch bei manchen Flechten sind „Blaualgen“ die Partner des Pilzes – und diese zählen heute zu den Bakterien. Immer ist der Pilz der dominante Partner. Aber erst in Gemeinschaft mit Alge oder Bakterium wird er zur Flechte, und es entsteht eine neue Lebensform. Auf sich alleine gestellt, wäre der Pilz nicht überlebensfähig.

Flechten wachsen langsam. Sie lassen sich überall dort nieder, wo sie nicht Gefahr laufen, von Moosen oder höheren Pflanzen überwuchert zu werden. Viele von ihnen haben einen hohen Lichtbedarf und vertragen nur geringe Beschattung. Andere flüchten vor Licht und Regen an geschütztere Orte. Auch eine geeignete Unterlage muss vorhanden sein. Da sind die Flechten wählerisch: Gar nicht wenige Gesteinsbewohner unter ihnen sind auf eine ganz spezielle mineralogisch-chemische Zusammensetzung ihres Lebensorts angewiesen. So finden sich auf unterschiedlichen Gesteinstypen jeweils charakteristische Flechtengemeinschaften. Kalkgesteine unterscheiden sich in ihrem Bewuchs deutlich von den silikatischen Kristallingesteinen. Aber wie reagieren Flechten auf ein Gestein, das in Geologenkreisen als „extrem“ eingestuft wird?

Treffen Flechtenforscher und Erdwissenschaftler aufeinander, so kann es bei Fragen zum Chemismus eines Gesteins durchaus zu Verständigungsproblemen kommen. Während Lichenologen grundsätzlich alle Silikatgesteine als „sauer“ dem „basischen“ Kalk gegenüberstellen, teilen die Geologen die Silikatgesteine anhand ihres Quarz- bzw. Siliziumgehalts in „sauer“ und „basisch“ ein – Kalkgesteine sind ohnehin etwas völlig anderes und werden in dieser Klassifikation ausgeklammert. An Silizium extrem verarmte Gesteine aus dem Erdmantel werden in der Geologie gar als „ultrabasisch“ bezeichnet – für die Flechtenforscher gelten sie aber weiterhin als „sauer“. Denn in ihren Mineralen ist Calcium (der Grundbaustoff des Kalksteins) nur untergeordnet vertreten.

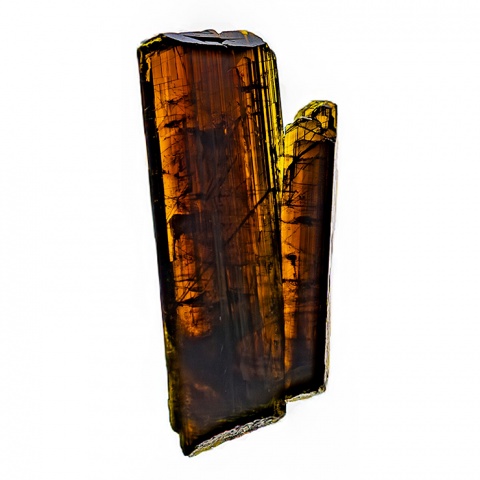

Der Serpentinit ist solch ein zwiespältiges Gestein. Es entsteht unter dem Ozeanboden, wenn Meerwasser mit ultrabasischem Gestein des Erdmantels reagiert. Das Ausgangsgestein ist frei von Quarz und Feldspat. Magnesium und Eisen sind grundlegende Bestandteile, und auch Schwermetalle sind vorhanden. An Calcium und Kalium hingegen ist das Gestein verarmt. Serpentinit verwittert schwer. Er bildet nur flachgründige Böden und gilt als baumfeindlich. Der Magnesiumüberschuss behindert das Aufkommen höherer Pflanzen, während das Fehlen von Calcium für Flechten förderlich ist. Serpentinit ist für alle seine Bewohner ein Ausnahmestandort. Häufig ist Serpentinit in den Alpen freilich nicht.

Als einzige Stelle in Vorarlberg ist zwischen Gauer- und Gampadelstal im Bereich Tilisuna ein kleiner Rest von Ozeanboden in einer geologischen Mischzone eingequetscht. Im Zuge der Gebirgsbildung sind hier Gesteine aneinandergeraten, die ursprünglich nichts miteinander zu tun gehabt hatten: Die blendend weiße Kalkmasse der Sulzfluh, die grünschwarzen Hornblendegesteine am Schwarzhorn, dazwischen sandig-schiefrigen Ablagerungen aus einer Tiefseerinne, ein wenig Gneis, und eben der dunkelgrüne Tilisuna-Serpentinit. Die Kräfte der Gebirgsbildung haben ganze Arbeit geleistet und den Serpentinit mit Mikrorissen durchzogen. Jeden Winter sickert Schmelzwasser in die Risse ein, gefriert und entfestigt das Gestein. In der warmen Jahreszeit spült der Regen die Gesteinsfragmente hinweg – schlechte Voraussetzungen für die Besiedelung durch die langsam wachsenden Flechten. Sie setzen auf Beständigkeit. In solch einem veränderlichen Lebensraum bleibt keine Zeit für die Verwitterung, um die Felsoberfläche für sie bewohnbar zu machen. Frischer Serpentinit ist flechtenfrei. Wo aber einzelne Brocken länger liegen geblieben sind, wo ihre Oberfläche für die Bewohner aufbereitet werden konnte, zeigt sich eine erstaunliche Vielfalt. Und es wird deutlich, warum geologische Klassifikationen in der Lichenologie unbrauchbar sind: Gar nicht wenige Flechten auf Serpentinit sind typisch für „saure“ Gesteine.

Der Tilisuna-Serpentinit ist eines von mehreren Gesteinen, an denen dem Paradoxon „säureliebende Flechten auf (ultra)basischem Gestein“ in einem Forschungsprojekt der inatura nachgespürt werden soll. Die ersten Begehungen im vergangenen Sommer versprechen spannende Ergebnisse.

Kommentare