ZUR SCHWEIZ!

Ein Vorarlberger Wunschtraum, der nicht in Erfüllung gehen konnte.

Im Herbst 1918 ging nach vier Jahren und millionenfachen Menschenopfern der Erste Weltkrieg zu Ende. Nicht nur wurden Könige und Kaiser von den Thronen gestürzt und Dynastien aus ihren Reichen gejagt; manche der Reiche wurden wie das zaristische Russland durch eine Revolution erschüttert, das Reich der Habsburger, die österreichisch-ungarische Monarchie zerfiel, da sich einige seiner Länder für unabhängig erklärten (Ungarn, Böhmen und Mähren), andere wieder neuen Staaten anschlossen (Kroatien, Slowenien und das Küstenland schlossen sich dem neuen südslawischen Staat, dem späteren Jugoslawien an). Trotz des Zerfalls gestaltete sich die Neuorganisation von Staat und Gesellschaft in Österreich so moderat, dass Historiker und Soziologen noch lange danach diskutierten, ob das, was 1918/19 stattgefunden habe, eine Revolution war, oder nicht.

Als am 12. November 1918 in Wien die Republik ausgerufen wurde, hatten sich zuvor schon die meisten Länder für selbstständig erklärt, auch Vorarlberg am 3. November. Johann Josef Mittelberger hatte jene Erklärung vorbereitet, die einstimmig angenommen wurde: „Vorarlberg bildet von nun an nicht mehr ein gemeinsames Verwaltungsgebiet mit Tirol, sondern erklärt sich aufgrund des Selbstbestimmungsrechtes als eigenes, selbstständiges Land im Rahmen des deutsch-österreichischen Staates.“

Die provisorische Nationalversammlung bezeichnete die Republik Deutschösterreich am 12. November im „Gesetz über die Staats- und Regierungsform“ als „Bestandteil der Deutschen Republik“, ein Symptom dafür, dass niemand ernsthaft daran dachte, Österreich in der heutigen Form könne selbstständig existieren. Die zynische, aber treffende Formel „Österreich, das ist der Rest“ – zu Unrecht dem französischen Staatsmann Georges Clemenceau (1841-1929) zugeschrieben – wurde Realität; kein Wunder, dass dieser Rest, bestehend aus der Metropole einer ehemaligen Großmacht und wirtschaftlich kaum selbstständigen Alpenländern ein Problem mit seiner Identität hatte. Die Idee von Österreich hatte selbst im noch funktionierenden Habsburgerstaat nur eine schwache Barriere gegenüber den deutschen, slawischen, ungarischen und italienischen Nationalismen bilden können.

Parallel zum Zerfallsprozess des Habsburgerreiches entstand unmittelbar nach Kriegsende – vor allem bedingt durch die extreme Nahrungsmittelnot – ein starker Länderpartikularismus, etwa wurde die Idee einer „Kärntner Republik“ geboren (vgl. Hellwig Valentin, Die Idee einer „Kärntner Republik“ in den Jahren 1918/19, 1992), die Tiroler kündigten Anfang Mai die Ausrufung eines „demokratischen und neutralen Freistaates Tirol“ beziehungsweise einer „Republik Tirol“ an, unter Einbeziehung Südtirols natürlich, und kündigten als Alternative den Anschluss an Deutschland an. In Vorarlberg dagegen erstarkte eine Bewegung, die von Landeshauptmann Otto Ender am 31. Jänner 1919 bei der dritten jener Länderkonferenzen, auf denen die künftige Bundesverfassung vorbereitet wurde, als „Privatbewegung für den Anschluss an die Schweiz“ bezeichnet wurde. Sie habe „keinerlei offiziellen Charakter“ und es handle sich um eine „gefühlsschwärmerische Bewegung (…), herausgewachsen aus den heutigen Zuständen“. Ender berichtete, man habe diese Bewegung bislang „gewähren“ lassen, da er davon ausgehe, sie werde ihren Höhepunkt auch wieder überwinden. Aber er setzte die Anschlussbewegung auch gleich als Drohmittel gegen die Regierung ein, indem er betonte: „Wenn ich aber jetzt nach Hause komme und in der nächsten Landesversammlung das Referat wiedergebe, das der Herr Staatskanzler heute hier erstattet hat, so erweise ich damit dieser Bestrebung einen Dienst, wie sie ihn noch von keiner Seite erfahren hat, und leiste mehr als der beste Wanderredner in 25 Versammlungen leisten könnte. Dann wird unser Volk erschrecken und sagen: Ah! da steht der alte Zentralismus, die alte Vormundschaft …“

Landeshauptmann Ender wurde jedoch selbst noch von der Kraft und Vehemenz der vermeintlichen Privatbewegung überrascht. Schon der Zulauf zur ersten Massenveranstaltung am 22. November 1918 wurde als „massenhaft“ bezeichnet. Organsiert hatte die Veranstaltung ein „Komitee“, das für den Anschluss warb, daraus wurde bald der „Werbeausschuss“. Wichtigster Redner der Veranstaltung war ein Lehrer aus Lustenau: Ferdinand Riedmann. Er erwies sich als versierter und höchst populistischer Redner. Zunächst stellte er drei Fragen: 1. „Soll Vorarlberg eine selbstständige Republik werden?“ 2. „Sollen wir uns an Deutsch-Österreich und damit an eine Großdeutsche Republik anschließen?“ 3. „Soll sich Vorarlberg als selbstständiger Kanton an die freie Schweiz anschließen?“ Mit dem Hinweis darauf, dass das Land zu klein sei, erledigte er die Illusion von der Selbstständigkeit. Gegen den Anschluss an Deutsch-Österreich und damit an eine Republik Großdeutschland wandte Riedmann ein, man unterwerfe sich dann einer „ausgesprochenen Judenherrschaft“. Er betonte: „Wir wollen unsere Freiheit und unser Selbstbestimmungsrecht nicht durch den Anschluss an einen Staat verscherzen, in dem auch heute noch der Adel neben den Juden regiert. ‚Los von Wien und los von Berlin!‘ muß heute die Parole sein, denn ‚der alte Adel lebt noch!‘“ (Volksblatt, 24. 11. 1918, 4)

Während einerseits dieser „Werbeausschuss“ mit dem populistischen Redner Riedmann als treibender Kraft die Landesregierung vor sich hertrieb, indem sie im Jänner 1919 eine private Abstimmung in einigen Rheintalgemeinden durchführte (mit Ergebnissen von über 90 Prozent für einen Anschluss an die Schweiz) und die Landesregierung mit Briefen und Petitionen eindeckte, formierte sich andererseits eher zögerlich eine Gegenbewegung. Deren Sprachrohr war zunächst der deutschnationale „Vorarlberger Volksfreund“, dann das neugegründete „Vorarlberger Tagblatt“. Am 23. November 1918 erschien im „Volksfreund“ ein großer Leitartikel mit dem Titel „Kanton Uebrig!“, der die wichtigsten Argumente der Anschluss-Gegner zusammenfasste: „Wir brächten nur Industrie mit, die die Schweiz ohnedies im Ueberfluß hat, nämlich Baumwollspinnereien und Webereien und eine gutentwickelte Stickereiindustrie, lauter Erzeugnisse, welche die Schweiz ohnedies im Ausfuhrhandel absetzen muß und für das Land selbst nicht braucht.“ Und neben dem ökonomischen Argument wurde ins Treffen geführt, dass die Vorarlberger vor allem während des Krieges „verstärkt deutsch fühlen und denken gelernt“ hätten. Die Schweizer dagegen glaubten ehrlich, die Schweiz sei eine eigene Nation mit drei Sprachen, ein Teil der deutschsprechenden Schweizer habe sich sogar „unter dem Einflusse der uns feindlichen Presse vom deutschen Volke losgesagt und sich seiner Sprache geschämt und ‚französelt‘ in Zürich und Umgebung“. Daraus würde leicht „ein Zwiespalt zwischen Deutsch-Schweizern und den Welsch-Schweizern“ entstehen. Die „klugen Schweizer“ könnten den Anschluss Vorarlbergs daher nicht wünschen und Vorarlberg wäre ihnen nur ein „Kanton Übrig“. Dieser Artikel von Rechtsanwalt Anton Zumtobel, dem Führer der Deutschfreisinnigen beziehungsweise späteren Großdeutschen Volkspartei, kam Monate später, im April 1919, noch als Flugblatt zu Ehren.

Die Vorarlberger Sozialdemokraten waren natürlich ihren Wiener Genossen in der Parteizentrale verpflichtet, die zu diesem Zeitpunkt auch mit Karl Renner den Staatskanzler stellten; dieser war einerseits bemüht, Restösterreich zusammenhalten, andererseits für einen Anschluss an ein – wie man hoffte – sozialdemokratisches Deutschland. Die christlichsoziale Partei hielt sich lange bedeckt; in ihren am 12. November 1918 veröffentlichten „Leitsätzen“ sprach sie sich zwar für die „demokratische Republik“ aus, behauptete auch, „mit aller Entschiedenheit die Vorherrschaft des Judentums“ und insbesondere „den unheilvollen und verderblichen Einfluß des jüdischen Geistes“ zu bekämpfen, ließ aber die Anschlussfrage offen. Der letzte „Leitsatz“ formulierte lapidar: „Die Partei wünscht den Anschluss an ein Staatswesen, das diese Forderungen am ehesten zu erfüllen vermag.“

Vergleichsweise spät kam es zur Konstituierung eines deutschnationalen „Schwabenkapitels“, das – unterstützt von Komitees in Ulm, Stuttgart und anderen süddeutschen Städten – sich für den Anschluss an eine „Republik Schwaben“ einsetzte. Hintergrund waren in Süddeutschland grassierende Lostrennungssehnsüchte vom politisch verseuchten Norden Deutschlands, die immerhin so stark waren, dass nervöse Diplomaten über sie berichteten.

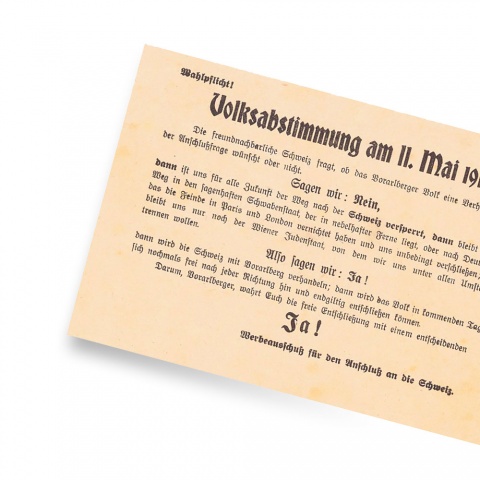

Die am 1. März 1919 vom „Werbeausschuss“ dem Landeshauptmann übergegebene „Petition“ samt Unterschriftenlisten (angeblich von 70 Prozent der Wahlberechtigten unterzeichnet) brachte Bewegung in die Sache. Bislang hatte Landeshauptmann Ender und seine Landesregierung die Entwicklung nur beobachtet, auf diese Petition mit der Forderung, das Anschlußbegehren des Vorarlberger Volkes dem Schweizer Bundesrat zu übergeben, musste man reagieren. Binnen Kurzem entschied man nach einem Treffen des Landeshauptmannes Ender mit dem Schweizer Bundesrat Felix Calonder (1863-1952) am 11. Mai eine Volksabstimmung abzuhalten. Ausschlaggebend war Calonders Zusage, die „Vorarlbergerfrage“ bei einem positiven Abstimmungsergebnis durch den Schweizer Bundesrat zu behandeln. Kurz zuvor, am 27. April war übrigens die erste Landtagswahl nach dem Weltkrieg abgehalten worden, bei der die Christlichsozialen mit über 63,8 Prozent die absolute Mehrheit erhalten hatte (22 von 30 Mandaten), die Sozialdemokraten erhielten 18,8 Prozent (fünf Mandate) und die Großdeutschen 10,7 Prozent (zwei Mandate).

Wenige Tage vor der Abstimmung kam von Jodok Fink (seit dem 15. März Vizekanzler), den man um Rat gefragt hatte, ein Telegramm mit der Antwort: „der befragte haelt gefuehlsabstimmung fuer unerwuenscht und mit ruecksicht auf momentane auszenpolitische orientierung nicht im landesinteresze gelegen. Fink“. Es wurde dennoch abgestimmt: Mehr als 80 Prozent sprachen sich dafür aus, dass man mit der Schweiz über einen Beitritt Vorarlbergs zur Eidgenossenschaft verhandeln sollte. Es hatten also bei Weitem nicht nur Christlichsoziale dafür gestimmt. In Andelsbuch, der Heimatgemeinde von Fink, hatten übrigens 88 Prozent für die Verhandlungen mit der Schweiz gestimmt. Am schwächsten fiel die Zustimmung in den Städten aus: In Bregenz waren 54 Prozent, in Dornbirn 72 Prozent, in Feldkirch 57 und in Bludenz nur 49 Prozent (in der Eisenbahnerstadt machte sich der sozialdemokratische Einfluss bemerkbar) für Verhandlungen. Fink sah seine „Stellung als Vizekanzler“ durch das Ergebnis „erschüttert“. Er warf der christlichsozialen Partei vor, das Ergebnis der Volksabstimmung beeinflusst zu haben und bot seinen Rücktritt an, der trotz einer Misstrauenskundgebung der anderen Parteien nicht angenommen wurde. Doch es scheint, als habe Fink schon unmittelbar nach Abstimmung gewusst, dass aus der Sache nichts werden könne; der deutsche Botschafter in Wien, Botho Graf von Wedel, durch die Vorgänge in Vorarlberg – wie übrigens alle Funktionäre deutscher Interessen – sehr beunruhigt, berichtete an das Auswärtige Amt nach Berlin: Fink „sähe Anschluß Vorarlbergs an die Schweiz als totgeborenes Kind an und habe keine Sorge“. Warum der große Wunschtraum der Vorarlberger, Eidgenossen zu werden, nicht in Erfüllung gehen konnte, das ist eine andere Geschichte, die hier später einmal erzählt werden soll.

Kommentare