Der erste bekannte „Mohr aus Afrika“ in Vorarlberg (1763)

In den Gerichtsakten finden sich Angaben zu allen möglichen Lebensbereichen, unter anderem auch der nunmehr älteste Nachweis eines „Mohren aus Afrika“ in Vorarlberg. Bislang galten zwei Mädchen, die 1855 ins Bludenzer Kloster St. Peter gebracht wurden, als die ersten bekannten Afrikaner im Land.

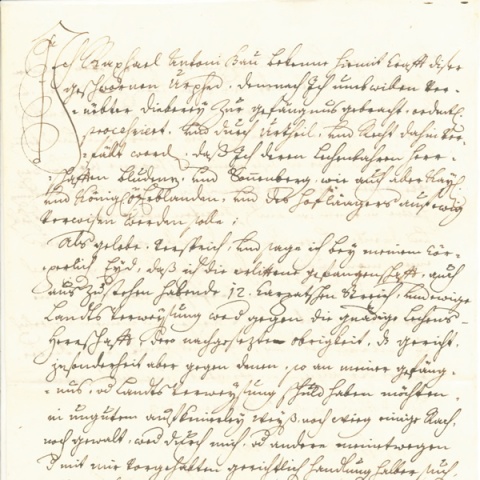

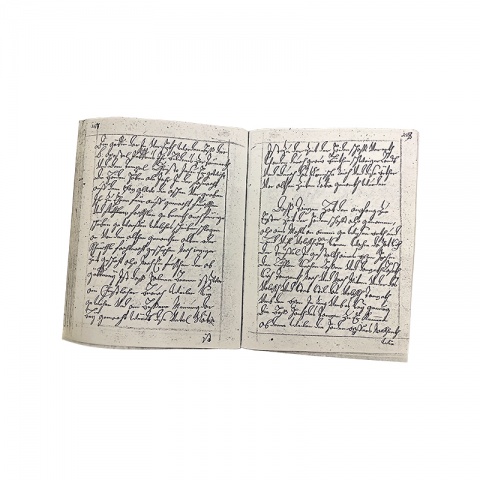

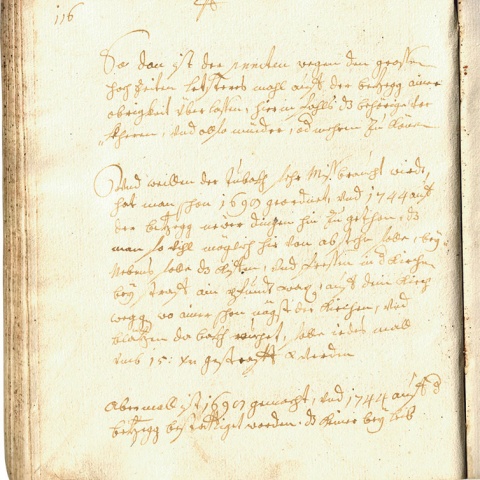

Im Januar 1763 leitete der Bludenzer Vogteiverwalter Franz Josef Gilm von Rosenegg ein Gerichtsverfahren ein, bei dem der Angeklagte widerstandslos den Diebstahl einer hohen Geldsumme in Außerbraz gestand. Obwohl die Schärfe des Gesetzes dafür den Tod durch den Strang vorsah, wurde der Delinquent nur zu zwölf Peitschenhieben und zum Verweis aus allen habsburgischen Erblanden verurteilt, denn es handelte sich bei ihm laut dem Vogteiverwalter um einen gutmütigen, ziemlich geschickten und besserungsfähigen Menschen.

Sein Name lautete Raphael Antoni Pau. Er war 1708 oder 1709 in Amachuté oder Amande in Abbessinien geboren worden. Auf einer Handelsreise in Afrika sollen ihn Negrer oder Schwarze zusammen mit zahlreichen Landsleuten gefangen genommen, nach Japonien gebracht und dort an Holländer verkauft haben. Von diesen sei er daraufhin über Jakarta nach Amsterdam verschifft und dem polnischen König August nach Leipzig veräußert worden. Dieser habe ihn später einer Gräfin in Breslau verehrt, wo er sich um 1730 katholisch taufen ließ. Ab den Vierzigerjahren sei Pau in adeligen und militärischen Diensten zu Frankfurt am Main, in Frankreich und wiederum in Schlesien gestanden. 1757 habe sein Weg über Prag nach Norditalien und später über Tirol (Pians) nach Braz geführt. Seit Herbst 1762 betätigte er sich im Klostertal mit geringem wirtschaftlichem Erfolg als Heiler. Seine Künste wollte er vor zehn oder zwölf Jahren von der angesehenen ungebornen türckischen Doctorin bei Mainz erlernt haben.

Literatur

Walter SAUER, „Mohrenmädchen“ in Bludenz, 1855–1858. In: Montfort 56 (2004), S. 293–300.

DERS., Expeditionen ins afrikanische Österreich. Ein Reisekaleidoskop. Wien 2014 (Studien zum südlichen Afrika 12),

S. 358–378.

Kommentare