Der Februar 1934

Seit 90 Jahren ein Trauma der österreichischen Geschichte

In der österreichischen Zwischenkriegszeit folgte eine Krise auf die nächste, zu den furchtbarsten Ereignissen dieser Ära gehört der Februaraufstand 1934. Wenn auch medizinische Begriffe für historische Ereignisse problematisch sind, kann man hier wohl den Begriff des Traumas anwenden. Für die Sozialdemokraten steht es für eine bittere Niederlage und die endgültige Zerstörung der Demokratie, begonnen schon ein Jahr zuvor, im März 1933. Für die Anhänger der Volkspartei hat der Februar 1934 die Gewaltbereitschaft der Arbeiterbewegung unter Beweis gestellt. Obwohl immer weniger Leute überhaupt wissen, was damals geschehen ist, scheinen doch viele der heutigen Verständigungsschwierigkeiten zwischen den politischen Gegnern, insbesondere der ÖVP und der SPÖ mit den damaligen Auseinandersetzungen zu tun zu haben.

In den unmittelbaren Jahren nach dem Ersten Weltkrieg versuchte eine Koalition aus Sozialdemokraten, Christlichsozialen und Großdeutschen die Kriegsfolgen zu bewältigen. Eine Schuldenlast musste abgetragen werden, das hatte eine gewaltige Inflation zur Folge, es galt eine enorme Überzahl an Beamten abzubauen. Nach knapp zwei Jahren zerbrach diese Koalition an der Frage des Heerwesens und die großen Parteien begannen, einander mit immer größerem Misstrauen zu belauern. Die sozialdemokratische Partei war zwar die stärkste Partei, konnte aber keine absolute Mehrheit erreichen. Umgekehrt waren die Christlichsozialen gezwungen, mit den Großdeutschen und anderen Kleinparteien zu koalieren. Die Konservativen warfen den Sozialdemokraten vor, dass Partei und Gewerkschaften immer wieder – in Form von Demonstrationen und Streiks – Arbeitermassen einsetzten, um politische Forderungen durchzusetzen. Insbesondere bei Post und Bahn galt dies als höchst bedrohlich und Einheiten einer technischen Nothilfe wurden aufgestellt, um bei Streiks Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Die Formationen der technischen Nothilfe wurden zu bewaffneten Einheiten des Heimatschutzes oder der Heimwehren ausgebaut, mit Unterstützung durch Gelder des Bankenverbandes und der gewerblichen und industriellen Wirtschaftsverbände. 1923 stellte die sozialdemokratische Partei diesen Heimwehren bewaffnete Formationen des „Republikanischen Schutzbundes“ entgegen. Die Bewaffnung dieser Verbände war nach dem Staatsvertrag von St. Germain verboten, wurde aber von den staatlichen Organen mehr oder minder geduldet. Hin und wieder wurden die Waffenverstecke der Heimwehrverbände oder des Schutzbundes von Polizei oder Gendarmerie ausgehoben und die Waffen, allesamt aus Beständen der alten Armee, beschlagnahmt. Während der Schutzbund immer der sozialdemokratischen Partei unterstellt blieb, entwickelten sich die Heimwehrverbände zu einer eigenen politischen Bewegung, die ganz unverhohlen gegen die Demokratie auftrat.

In den regierenden Parteien dominierten anfangs die demokratischen Kräfte, im Zuge der sich zuspitzenden wirtschaftlichen Krise mehrten sich Stimmen, die für eine Modifikation der parlamentarischen Demokratie eintraten. Mehrfach gab es Versuche, die in der Verfassung festgeschriebenen Rechte der Opposition zu schmälern. Dagegen verwahrte sich die sozialdemokratische Partei und verlautbarte 1926 in ihrem „Linzer Programm“:

Die Bourgeoisie wird nicht freiwillig ihre Machtstellung räumen. Findet sie sich mit der ihr von der Arbeiterklasse aufgezwungenen demokratischen Republik ab, solange sie die Republik zu beherrschen vermag, so wird sie versucht sein, die demokratische Republik zu stürzen, eine monarchistische oder faschistische Diktatur aufzurichten […]. Wenn es aber trotz allen diesen Anstrengungen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei einer Gegenrevolution der Bourgeoisie gelänge, die Demokratie zu sprengen, dann könnte die Arbeiterklasse die Staatsmacht nur noch im Bürgerkrieg erobern. […] Wenn sich aber die Bourgeoisie gegen die gesellschaftliche Umwälzung, die die Aufgabe der Staatsmacht der Arbeiterklasse sein wird, durch planmäßige Unterbindung des Wirtschaftslebens, durch gewaltsame Auflehnung, durch Verschwörung mit ausländischen gegenrevolutionären Mächten widersetzen sollte, dann wäre die Arbeiterklasse gezwungen, den Widerstand der Bourgeoisie mit den Mitteln der Diktatur zu brechen.

Um diese Passage entzündete sich ein Streit um die Frage, wie das auszulegen sei. Allein das Bekenntnis, „mit den Mitteln der Diktatur“ gegen das „Bürgertum“ vorzugehen, falls man sich dazu gezwungen sähe, weckte die schlimmsten Angstfantasien.

Und dann kam der 15. Juli 1927. An diesem Tag fand in Wien eine Großdemonstration statt – begleitet von einem Streik der städtischen E-Werke – ausgelöst durch ein Gerichtsurteil, das tags zuvor drei Mitglieder der Frontkämpfer (auch ein bewaffneter Wehrverband, bestehend aus Offizieren und ehemaligen Soldaten) freigesprochen hatte. Sie waren angeklagt, weil sie im burgenländischen Schattendorf auf Demonstranten geschossen hatten. Dabei waren ein Erwachsener und ein Kind getötet worden. Unter bis heute ungeklärten Umständen kam es zum Brand des Justizpalastes. Gegen die Demonstranten, die Feuerwehr und Rettungskräfte blockierten, wurde die Polizei eingesetzt, die in die Menge schoss. Dabei wurden etwa 90 Personen getötet. Die Führung der sozialdemokratischen Partei scheiterte an diesem Tag sowohl mit ihrem Versuch, die Demonstranten zu bändigen, es gelang auch nicht, die für den Schießbefehl Verantwortlichen zum Rücktritt zu bewegen.

Dieses Ereignis – als „Justizpalastbrand“ oder „Julirevolte“ bezeichnet – wurde von Manchen als misslungener Putschversuch der Sozialdemokraten gedeutet, obwohl klar war, dass weder die Demonstration noch der Streik von der Parteileitung geplant war. Den Heimwehren und ihren Förderern war der 15. Juli 1927 ein Signal. Sie hatten die Schwäche der sozialdemokratischen Partei erkannt und gingen daran, ihr Ziel zu verwirklichen: die Errichtung einer faschistischen Diktatur nach dem Vorbild Mussolinis. Sie planten – auch von Geldern aus Ungarn und Italien unterstützt – nach dem Muster des „Marschs auf Rom“ einen „Marsch auf Wien“.

Der Zusammenbruch der beiden größten Banken Österreichs, zuerst im Herbst 1929 der Bodencreditanstalt, dann im Mai 1931 der Creditanstalt, verschärfte die Lage: Um einen Staatsbankrott zu vermeiden, war eine große Anleihe notwendig, über die im Sommer 1932 im Nationalrat abgestimmt werden musste. Mit Müh und Not erreichte die Regierung Dollfuß die nötige Mehrheit, eine Erfahrung, die dem ohnedies geringen Vertrauen in das parlamentarische System nicht zuträglich war. Zwischen 1931 und 1933 erstarkte zudem die Nazibewegung. Die NSDAP eroberte nicht nur Gemeinderäte und Landtage, sondern versuchte auch die etablierten Parteien und ihre Funktionäre durch Gewaltaktionen einzuschüchtern. Vor allem die Christlichsozialen befürchteten, bei den nächsten Nationalratswahlen Stimmen an die Nazis zu verlieren. Es mehrten sich in der Partei die Stimmen, die eine Verhinderung der Wahlen um jeden Preis forderten. Unterstützt wurden sie dabei von den Heimwehren, deren Putschversuch im September 1931 kläglich gescheitert war und nun Dollfuß bei der Zerstörung der Demokratie unterstützten.

Als sich im März 1933 der Nationalrat bei einer Abstimmung durch den Rücktritt aller drei Nationalratspräsidenten selbst blockierte, nutzte Bundeskanzler Dollfuß diese Geschäftsordnungspanne aus und ließ das neuerliche Zusammentreten des Nationalrates mit Gewalt verhindern. In der Folge regierte er mit Verordnungen und hebelte den Verfassungsgerichtshof aus, der das hätte verurteilen müssen. Gleichzeitig wurden die Maßnahmen gegen die Arbeiterschaft und insbesondere gegen den Republikanischen Schutzbund intensiviert. Laufend kam es zu Durchsuchungen von Arbeiterheimen und anderen Einrichtungen der Partei. Sämtliche Vermittlungsversuche zwischen gemäßigten Sozialdemokraten und dem demokratisch gesinnten Flügel der Christlichsozialen scheiterten.

Unter den Sozialdemokraten hatte es seit Jahren Meinungsverschiedenheiten über die Rolle des Republikanischen Schutzbundes gegeben. General Theodor Körner, der für die Sozialdemokraten im Bundesrat saß, war 1929 empört aus dem Schutzbund ausgetreten, weil er dessen Militarisierung ablehnte. Er wusste als Experte, dass eine militärisch aufgerüstete und ausgebildete Formation mit immerhin 80.000 Mitgliedern bei einer Konfrontation mit regulärem Militär, bewaffneter Polizei und Gendarmerie machtlos sein würde und lehnte diese „Soldatenspielerei“ ab. Seine Überlegungen zu Bürgerkriegsszenarien wurden von der Parteiführung nicht berücksichtigt und es hatte den Anschein, als hätte die Partei den Schutzbund wegen seiner Funktion als Überlaufventil für die jungen Hitzköpfe in der Partei eher halbherzig am Leben erhalten, auch nach seinem Verbot durch die Regierung im März 1933.

Während die Regierung autoritär regierte und eine entsprechende Verfassung vorbereitete, Versuche der sozialdemokratischen Führung, mit Funktionären der Christlichsozialen ins Gespräch zu kommen, erfolglos blieben, kam es laufend zu Zusammenstößen zwischen der Heimwehr und den Schutzbündlern. Bei einer Veranstaltung der Heimwehr am 11. Februar 1934 verkündete der Heimwehrführer Emil Fey in Langenzersdorf provokant: „Wir werden morgen an die Arbeit gehen und wir werden ganze Arbeit leisten!“ Am gleichen Tag informierte Richard Bernaschek, seit 1926 Landesleiter des oberösterreichischen Schutzbundes, die Parteileitung in Wien von einem Beschluss, dass man auf weitere Durchsuchungen mit bewaffnetem Widerstand reagieren würde. Die Parteileitung versuchte das zu verhindern und zitierte Bernaschek nach Wien. Doch Bernaschek kam nicht und als am nächsten Tag, übrigens der Rosenmontag, das „Hotel Schiff“ in Linz, Parteizentrale der Sozialdemokraten, durchsucht werden sollte, reagierten Funktionäre des Schutzbundes tatsächlich mit Waffengewalt und initiierten damit einen Bürgerkrieg. Die Nachrichten vom bewaffneten Widerstand verbreiteten sich und lösten vor allem in Industriestädten und in Wien Kämpfe aus. Gegen die Exekutive, das Militär und die Heimwehren hatte der Schutzbund keine Chance, nach drei Tagen war der Aufstand beendet.

Selbst um die Opferzahlen entstand ein Streit: 350 Tote waren nach amtlicher Zählung zu beklagen (112 Angehörige des Militärs, der Exekutive oder der Heimwehren, der Rest Schutzbündler und Zivilisten), Sozialdemokraten sprachen von wesentlich höheren Opferzahlen (2000 Tote, 5000 Verletzte). 24 Kämpfer wurden zum Tode verurteilt, neun wurden hingerichtet, 15 begnadigt. Alle prominenten Politiker der Sozialdemokraten, die nicht ins Ausland geflüchtet waren, wie etwa der ehemalige Staatskanzler Karl Renner und Karl Seitz, der amtierende Bürgermeister von Wien, wurden verhaftet und meist viele Monate im Gefängnis festgehalten, obwohl sie persönlich nicht an den Kämpfen beteiligt waren. Die Partei wurde verboten, alle ihre Vereine aufgelöst, ihr Vermögen eingezogen, viele Mitglieder und Funktionäre verloren ihren Arbeitsplatz.

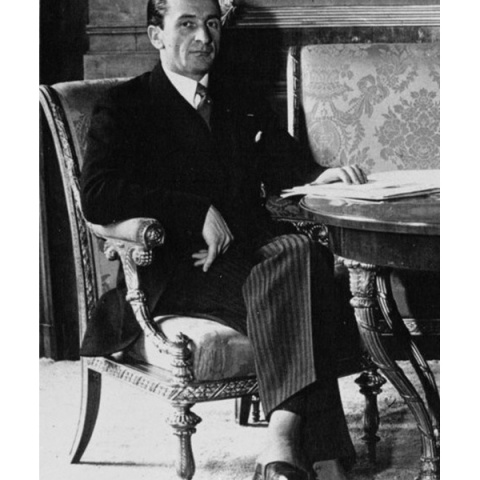

Die Regierung konnte nun ungehindert von lästiger Opposition ihr autoritäres Regime etablieren. Bundeskanzler Dollfuß wurde im Juli 1934 selbst bei einem Putschversuch der Nationalsozialisten ermordet, um seine Person in Folge ein Opferkult inszeniert. Noch heute diskutiert man, ob es sich um eine „‚halb-faschistisch‘-autoritäre Diktatur“ (Gerhard Botz) oder um ein „klerikalfaschistisches Regime“ (Klaus-Jörg Siegfried) gehandelt habe, um eine „Regierungsdiktatur“ (Helmut Wohnout), eine „Kanzlerdiktatur“ (Manfried Welan) oder um einen „Beamtenfaschismus“ (Ewald Wiederin). Mittlerweile scheint sich der nicht unumstrittene Begriff des „Austrofaschismus“ durchgesetzt zu haben und das Porträt von Dollfuß, das bis vor einigen Jahren in Räumlichkeiten des ÖVP-Parlamentsklubs zu sehen war, ist mittlerweile in einem Museumsdepot verschwunden. Wichtiger als die Entsorgung von problematischem Kulturgut und selbst wichtiger als das Engagement um die richtige Benennung eines Regimes, das sich durch Gewaltakte etablierte, wäre die Erforschung der Frage, wie man Kommunikationsprobleme zwischen politischen Gegnern oder gar Feinden im Ernstfall und – wenn möglich – auch schon davor beheben könnte.

Kommentare