Die neue Realität am Arbeitsmarkt

Arbeitskräftemangel in Vorarlberg: Eine aktuelle Untersuchung liefert erstmals „harte Zahlen und damit ein realistisches Bild der Arbeitsmarktsituation“. Vertreter der Wirtschaft fordern ein Reagieren in mehreren Punkten: „Der Arbeitskräftemangel ist die größte Wachstumsbremse.“

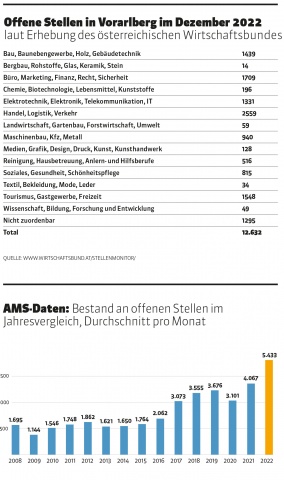

Die Gründe für den Arbeitskräftemangel sind vielschichtig, das Problem ist nicht allein auf die Wirtschaft beschränkt, auch an Schulen, im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen herrscht Personalmangel. Doch allen voran suchen Vorarlbergs Unternehmen dringend Arbeitskräfte: Aus dem seit langem existierenden Fachkräftemangel ist spätestens mit Beginn des Vorjahres ein flächendeckender, genereller Arbeitskräftemangel in allen Branchen, in allen Bereichen geworden. Wie hoch der Bedarf aber wirklich ist, das geht nun erstmals aus einer Studie des österreichischen Wirtschaftsbundes hervor: Demnach gab es in Vorarlberg im Dezember 2022 nicht weniger als 12.632 offene Stellen.

„Ein realistisches Bild“

Ausgehend von der Tatsache, dass viele Ausschreibungen nicht dem AMS gemeldet werden, hatte der Wirtschaftsbund ein IT-Unternehmen namens „Lorem Ipsum“ damit beauftragt, sämtliche online ausgeschriebene Stellen mittels eines Softwareprogramms zu zählen.

Erstmals, so hieß es, könne man „harte Zahlen“ liefern und damit ein realistisches Bild der Arbeitsmarktsituation in Österreich. Was für Vorarlberg gilt, gilt freilich auch für die anderen Bundesländer: 220.844 offene Stellen hatte es österreichweit im Dezember 2022 gegeben, mehr als doppelt so viele als bisher angenommen und damit „mehr offene Stellen als die Landeshauptstädte Salzburg und Klagenfurt zusammen Einwohner haben“, wie die Studienverfasser mitteilen. Und zugleich warnt der Wirtschaftsbund: Der Arbeitskräftemangel schädige das Wirtschaftswachstum und belaste Unternehmen und Mitarbeiter, neue Aufträge müssten abgelehnt werden, aktive Mitarbeiter hätten eine höhere Arbeitsbelastung.

Auch Vorarlberger Protagonisten warnen: Unternehmer Markus Comploj, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, hatte bei der Präsentation der Konjunkturumfrage Ende Jänner (siehe auch Seite 12) erklärt, die Wettbewerbsfähigkeit der Vorarlberger Industrie sei auch aufgrund „der aktuell größten Wachstumsbremse, des Arbeitskräftemangels“ in Gefahr. Wirtschafts-Landesrat Marco Tittler sagt: „Geht es um Wachstum, ist der Arbeitskräftemangel der limitierende Faktor.“

Kaum noch Bewerber

Hält man sich an Daten des AMS Vorarlberg – dort waren im Vorjahr monatlich im Durchschnitt 5433 offene Stellen gemeldet worden –, zeigt sich, dass sortiert nach Berufsobergruppen, die Suche nach Arbeitskräften vor allem in acht Branchen beziehungsweise Bereichen besonders groß war. Wobei der Tourismus, die Metall- und Elektrobranche sowie der Handel die meisten offenen Stellen gemeldet hatten.

Die Daten zeigen auch, dass in Vorarlberg mitunter Stellen ausgeschrieben werden, für die sich gar niemand mehr bewirbt, oder dass es pro offener Stelle nur noch einen Bewerber gibt, etwa im Gesundheitsbereich. Besonders dramatisch ist die Situation im Metall- und Elektrobereich, dem laut AMS mit insgesamt 26.000 Mitarbeitern beschäftigungsintensivsten Wirtschaftssektor Vorarlbergs: Laut AMS-Geschäftsführer Bernhard Bereuter hatten sich dort im Durchschnitt auf jede offene Stelle nur noch 0,7 Bewerber gemeldet. Über alle Branchen hinweg und im Durchschnitt dauerte es im Vorjahr 70 Tage, bis eine ausgeschriebene, offene Stelle in Vorarlberg besetzt werden konnte. Wobei der Bedarf insgesamt, auch das sagt Bereuter, „qualifikationsunabhängig sehr groß“ sei: 2334 der dem AMS im Vorjahr durchschnittlich pro Monat gemeldeten offene Stellen waren an Bewerber mit abgeschlossener Lehre gerichtet, 2291 Stellen dagegen an Bewerber mit lediglich Pflichtschulausbildung. Zudem zeigt sich laut Bereuter, dass in höher qualifizierten Bereichen, beginnend mit einer abgeschlossenen Lehre bis hin zu einem absolvierten Studium an einer Fachhochschule oder einer Universität in Vorarlberg, „praktisch Vollbeschäftigung“ herrscht.

So sind die von der Wirtschaft gesuchten Absolventen der FH Vorarlberg am Arbeitsmarkt beispielsweise kaum bis gar nicht frei verfügbar. „Man muss bereits sehr früh in Kontakt mit potenziellen Fachkräften kommen“, berichtet Stefan Fitz-Rankl, der Geschäftsführer der FH Vorarlberg: „Darauf zu warten, dass die Studierenden zuerst ihren Abschluss machen und sich dann erst einen Arbeitsplatz suchen, das ist nicht mehr so.“ Fitz-Rankl zufolge haben etwa 90 Prozent der FH-Studenten bereits an dem Tag, an dem sie ihr Studium beenden, einen Job.

Wie hoch das Interesse der Unternehmen an Studenten der Fachhochschule ist, das zeigte sich Mitte Jänner im Rahmen der 15. Jobmesse in der Fachhochschule, gemeinsam veranstaltet von FHV und IV. Man habe die Zahl der Aussteller auf einhundert beschränken müssen, berichtet Fitz-Rankl: „Es hätten sich viel mehr Unternehmen für einen Platz auf der Jobmesse interessiert, auch überregional, wir hatten viele Anfragen aus der Schweiz und aus Deutschland.“

Doch musste limitiert werden: „Damit auch jeder Aussteller die Möglichkeit hat, sich zu präsentieren; ansonsten würden zu viele Unternehmen um zu wenige junge Job-Interessierte konkurrieren.“ Auch Fitz-Rankl sieht einen mittlerweile „völlig veränderten Arbeitsmarkt“, er sagt: „Es herrscht eine enorm starke Nachfrage nach Arbeitskräften im Allgemeinen und nach Fachkräften im Besonderen.“ Sein Nachsatz: „Die Nachfrage vor allem nach qualifiziertem Personal wird bestehen bleiben, davon ist auszugehen.“

Mehrere Stellschrauben

Was tun? Die Gründe für den Arbeitskräftemangel sind vielschichtig, die Demografie, ein Teilzeitboom und ein Trend zu späteren Berufseinstiegen sind nur einige der Ursachen. Vieles liegt aber auch in der Pandemie begründet, die mit ihrem Einzug und ihrem Ausklingen alle Branchen erfasst hatte, ganz im Gegensatz beispielsweise zur Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009.

Wilfried Hopfner sagt daher, man müsse „an mehreren Stellschrauben drehen“. Ein Beispiel? Der Präsident der Wirtschaftskammer verweist auf das große Potenzial älterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. So sind in Österreich, ebenfalls gemäß aktueller Erhebungen, nur rund 32 Prozent der 60- bis 64-Jährigen erwerbstätig, während in Deutschland noch fast 63 Prozent in dieser Altersgruppe arbeiten: „Wir wissen, dass es ein enormes Potenzial an Menschen gibt, die zwar das Regelpensionsalter erreicht haben, aber dem Arbeitsmarkt weiter zur Verfügung stehen wollen. Diesen Leistungswilligen müssen wir die richtigen Anreize geben.“

Wirtschaftslandesrat Marco Tittler sagt: „Gerade ältere Zielgruppen können und sollen für den Arbeitsmarkt gewonnen werden. Allerdings stellen aktuelle Zuverdienstregelungen eine Hürde dar. Bei einem steuer- und beitragsfreien Zuverdienst in der Regelpension könnten allein in Vorarlberg mehrere tausend Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt gewonnen werden. Warum sollten Pensionisten nicht die Möglichkeit erhalten, in bestimmtem Ausmaß steuer- beziehungsweise abgabenbegünstigt oder überhaupt steuerfrei weiterzuarbeiten?“ Seit Anfang Dezember sind – auch auf Vorarlberger Initiative – die zuständigen Ministerien ersucht, ein praxisorientiertes Modell für steuerliche Begünstigungen des Zuverdienstes in der Regelpension auszuarbeiten.

Ein großes Potenzial

Doch ist das eben nur eine jener Stellschrauben, an denen zu drehen ist, auch in anderen Bereichen ist Handlungsbedarf gegeben. Wilfried Hopfner fordert auch „den Ausbau der Steuerbegünstigung von Überstunden, eine Ausweitung der Kinderbetreuungsmöglichkeiten und eine praxisnähere Rot-Weiß-Rot-Karte“. Marco Tittler spricht sich für „qualifizierte Zuwanderung“ aus, nennt neben anderen Punkten aber auch „Weiterbildung und Höherqualifizierung“ entscheidende Ansätze. Die formal Geringqualifizierten, das sagt auch AMS-Geschäftsführer Bereuter, würden in Summe ein großes Potenzial darstellen, das sich noch für den Arbeitsmarkt requirieren ließe: 45 Prozent der beim AMS im Jahr 2022 durchschnittlich als arbeitslos vorgemerkten 8975 Personen hat maximal einen Pflichtschulabschluss.

Bei entsprechender Höherqualifizierung würden sich in dieser Gruppe also jene Arbeitskräfte finden lassen, die von den Unternehmen derzeit so vehement gesucht werden: „Um das Arbeitskräftevolumen ausbauen zu können“, erklärt Bereuter, „müssen wir ausbilden.“ Stefan Fitz-Rankl legt nach. „Wir müssen“, sagt der FHV-Geschäftsführer, „unbedingt die Höherqualifizierung über alle Bevölkerungsgruppen erreichen. Es gibt kaum ein Bundesland, in dem der Anteil der formal niedrig Qualifizierten so hoch ist.“ In der WIFO-Studie „Vorarlbergs Wirtschaft im europäischen Konkurrenzumfeld“, einem 2022 veröffentlichten Vergleich von 49 hoch entwickelten Industrieregionen in Europa, steht geschrieben: „Der Anteil Geringqualifizierter ist in Vorarlberg mit 17,8 Prozent noch höher als in rund zwei Dritteln der 49 Regionen.“ Nahezu alle Industrieregionen in Nord- und Westeuropa schneiden da wesentlich besser ab.

Der Schluss daraus? Da sind sich die Protagonisten allesamt einig: „Bildung. Bildung. Und nochmals Bildung.“

Kommentare