Identität, die nicht vom Feindbild lebt

Warum die Pflege der Identität mit einer Atmosphäre der Offenheit und des Respekts gegenüber den Anderen verbunden werden muss – und warum die Qualität der Organisation das Schicksal der Gemeinschaften als ganz eigene Kraft mitbestimmt: Über zwei weitere zentrale Voraussetzungen eines gelingenden Gemeinschaftslebens.

Die häufigsten Fehler im Leben auch von Gemeinschaften passieren nicht durch falsche Entscheidungen oder Einschätzungen, sondern durch Übersehen schleichender Entwicklungen, die der Aufmerksamkeit entgehen. Die menschliche Aufmerksamkeit gilt zuerst dem Ungewöhnlichen und der Gefahr. Die Medienpraxis verstärkt die Tendenz. Dadurch entsteht ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit und ein Hang ins Negative. Themen, die nicht spektakulär daherkommen, interessieren wenig, obwohl sie entscheidend sein können. Ich wähle an dieser Stelle* zwei Bereiche aus, die ich für die Zukunft unserer Gemeinschaften für besonders wichtig halte, die aber in der öffentlichen Diskussion aus den genannten Gründen zu kurz kommen.

Das offene Wir – Identität, die nicht vom Feindbild lebt

Das Wir-Gefühl, die Zugehörigkeit, die Identität ist eine Quelle von Motivation und Solidarität in jeder Gemeinschaft. Zugehörigkeit ist ein positives Gefühl mit großer Kraft.

Es gibt vielfältige Identitäten von Familien, Gesinnungsgemeinschaften, Berufs-, Firmen-, Gemeinde-, regionalen und nationalen Zugehörigkeiten und ebenso viele Begriffe von Anderen, die nicht zum „Wir“ gehören, Außenstehenden, Fremden.

Der reife Umgang mit Anderen, Fremden ist das offene „Wir“, eine Identität, die auf eigener Stärke beruht und nicht auf der Abwertung der Anderen (Feindbild). Die Pflege der Identitäten muss mit einer Atmosphäre der Offenheit und des Respekts gegenüber den Anderen verbunden werden. Nach meiner Erfahrung ist Identität Voraussetzung der praktischen Fähigkeit zur Toleranz. Toleranz ist ein wesentlicher Wert für ein gutes Miteinander. Sie hängt eng mit Respekt gegenüber jedem Menschen zusammen.

Mit beliebiger Nachgiebigkeit oder Aufgabe der eigenen Werte und Identität hat Toleranz nichts zu tun. Im Gegenteil: Kraft zur Toleranz setzt selbstbewusste Identität, Stolz auf den Eigenwert und die eigene Tradition und Stärke voraus. Daraus wächst die Fähigkeit, das Fremde nicht nur als Bedrohung (ängstlich) abzuwehren, sondern es zu respektieren und auch die positiven Seiten zu sehen.

Freiheit und Toleranz bewegen sich allerdings in einem nicht verhandelbaren Rahmen von Verfassung und rechtsstaatlicher Ordnung, der gegenüber jedem unabhängig von Staatsbürgerschaft und Herkunft gilt. Dieser weite Rahmen, der viele Freiheiten zulässt, enthält Elemente, die leider umstritten sind und daher glaubwürdig und robust vertreten und durchgesetzt werden müssen (zum Beispiel Gewaltmonopol des Staates, Gleichberechtigung der Frau, Respekt gegenüber Demokratie und rechtsstaatlicher Ordnung).

An dieser Stelle ist ein Wort zum Begriff des Populismus zu sagen. Nicht jede Emotion in der Politik ist populistisch. Nach meiner Erfahrung braucht es positive Emotion, die weit davon entfernt ist, Populismus zu sein. Das Ansprechen von Gefühlen ist legitim und notwendig. Auch nicht jeder Mandatar, der verspricht, was er nicht halten kann, handelt populistisch. Es ist verantwortungsarm und moralisch problematisch, aber es ist (noch) nicht hart populistisch.

Der Wesenskern und damit das entscheidende Unterscheidungsmerkmal der Grenzüberschreitung ist die pauschale, systematische, respektlose und aggressive Abwertung der Anderen, die nicht der Vorstellung des geschlossenen „Wir“ entsprechen, nicht dazugehören und zu Sündenbock und Feindbild gemacht werden. Das ist etwas völlig Verschiedenes von begründeter Kritik. Im harten Populismus verliert Kritik nicht nur die Kraft zur Differenzierung, sie lebt von der Abwertung anderer und wird damit zur Jagd.

Wenn man das Anpassen an die jeweilige populäre Stimmung, das unzulässige Vereinfachen und das Versprechen des Unerfüllbaren als Populismus bezeichnet – was durch die Bank geschieht –, verharmlost man das Wesen des harten Populismus, die Grenzüberschreitung der respektlosen, systematischen Abwertung der Anderen und die damit verbundene Feindbildproduktion.

In der Praxis ist der erste erkennbare Schritt zur Grenzüberschreitung die Sprache.

Gegen harten Populismus helfen jedenfalls auf Dauer nicht die Brandmauer und auch nicht statistische Hinweise, dass die Ängste vieler unbegründet seien, sondern nur ernsthaftes und entschlossenes Bearbeiten der Ursachen der Ängste, soweit Möglichkeiten der Beeinflussung bestehen. Das kann funktionieren und hat auch schon funktioniert.

Harter Populismus ist kein Monopol der Rechten. Es gibt ihn auch links der Mitte und aus jeder Himmelsrichtung und überall in extremen Fällen auch in Form von Einschüchterung und Gewaltbereitschaft.

Handlungsfähigkeit des freien Europa: Qualität der Organisation

Die Qualität der Organisation bestimmt das Schicksal der Gemeinschaften als ganz eigene Kraft mit. Gemeinschaften mit vergleichbaren materiellen Voraussetzungen behaupten sich unterschiedlich erfolgreich. Neben der mentalen Verfassung ist eine eigene Ursache für Erfolg oder Misserfolg die Qualität einer handlungsfähigen Organisation. Beispielsweise haben die Europäische Union und die USA in der Größenordnung eine vergleichbare Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft. Die USA haben eine handlungsfähige Staatsorganisation (wenn sich die Parteien nicht selbst blockieren) und spielen daher, was die zentrale Fähigkeit zum Schutz der eigenen Sicherheit und Interessen angeht, in einer anderen Liga. Die Qualität einer handlungsfähigen Organisation macht den Hauptunterschied.

Entscheidende Herausforderungen kommen zunehmend großräumig auf uns zu. Sie machen vor nationalen Grenzen nicht halt und können vom Nationalstaat der Größe der EU-Mitgliedsländer allein nicht beantwortet werden (zum Beispiel wesentliche Teile der Flüchtlingsfrage, große Außenpolitik und die Fähigkeit zur Verteidigung, einige Umweltprobleme).

In Wahrheit ist der grassierende antieuropäische Nationalismus eine theatralische Form der Selbstaufgabe und Auslieferung an Interessen anderer ganz Großer, auf deren Willensbildung man keinerlei Einfluss hat, denen man aber alleine in keiner Weise gewachsen ist. Die Reise in die nationale Emotion ist bei der bescheidenen Größe der Mitgliedsstaaten der Union ein Holzweg. Vieles spricht für Stabilisierung und Ausbau der Handlungsfähigkeit der Union, wo nur gemeinsames Handeln zum Ziel führt.

Zur Zuordnung von Verantwortung gehört aber auch Kompetenz und Durchgriffsrecht. Die Organisationsqualität muss praktisches Handeln möglich machen. Oft liegt nicht Führungsversagen der europäischen Organe vor, sondern dem allgemeinen und sehr berechtigten Wunsch zu handeln folgt nicht die Bereitschaft der Mehrheit in vielen Ländern, den Organen der Union die notwendigen wirksamen Durchgriffsrechte zu geben (etwa zum Schutz der Außengrenzen, zu Außenpolitik mit der Fähigkeit, verbindlich konkrete Position rasch zu beziehen und zu ordnender Gewalt, wo es notwendig ist).

Wenn man will, dass Rettung und Feuerwehr funktionieren, brauchen sie Personal und Gerät und Blaulicht. Für die Zukunft unserer Kinder und Enkel und die Art, wie sie leben können, ist eine stabile und handlungsfähige Union wichtiger als manches medial hochgeschraubte Thema.

Anmerkung der Redaktion:

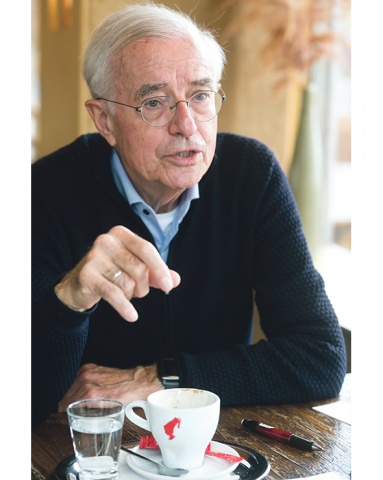

In der September- Ausgabe hatte Herbert Sausgruber bereits über zwei zentrale Aspekte gelingenden Gemeinschaftslebens in (Menschen)Würde gesprochen: Über „die mentale Verfassung guter Gemeinschaften“ und über die „Handlungsfähigkeit der Gemeinschaften zwischen Vernunft und Emotion“. Auf www.themavorarlberg.at findet sich dieser Artikel zum Nachlesen. Über alle vier Aspekte hatte Herbert Sausgruber Anfang Jahr im Rahmen des Kongresses „Die Kraft der Würde“ in Götzis, AmBach, referiert.

Kommentare