Mehr als nur die Stunde Null

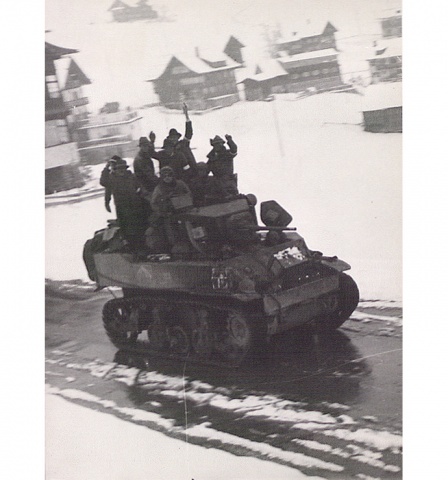

Von Menschen, die ihr Leben bei Kriegsende 1945 selbst in die Hand nahmen.

Über Jahrzehnte wurde für das Kriegsende 1945 das Bild von der Stunde Null bemüht. Es beschrieb, dass damals die NS-Diktatur mit einem Stichtag endete und alles neu begann: Das gesellschaftliche, das politische und das wirtschaftliche Leben wären damals bei Null in eine neue demokratische Zukunft gestartet. Einzelne kritische Stimmen verwiesen darauf, dass diese Stunde Null lange vor Kriegsende unter anderem durch die Westalliierten und den österreichischen Widerstand geplant worden sei. Doch auch sie hinterfragten den Topos der Stunde Null nicht.

Tatsächlich kann der Zeitraum zwischen Befreiung und Besatzung 1945 auch als eine Epoche verstanden werden, in dem Menschen ihr Leben selbst in die Hand nahmen. Das illustrieren Biographien wie jene, die im eben erschienenen Band 14 der Schriftenreihe des Archivs der Diözese Feldkirch wie folgt beschrieben werden:

„Alfons Anton Kothbauer wurde am 31. Oktober 1914 in Hohenems geboren. Nach der Volksschule besuchte er wie der spätere austrofaschistische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg rund zwei Jahrzehnte vor ihm das Jesuiten-Gymnasium Stella Matutina in Feldkirch. Er ging von dort verfrüht ab und lernte den Beruf des Bäckers. In den 1930er Jahren lebte Kothbauer in Bregenz und in Dornbirn. 1934 war er einer von neun Scharführern der illegalen Bregenzer SS. Zugleich arbeitete er als V-Mann für den österreichischen Verfassungsschutz. Es war ihm zu verdanken, dass es der Polizeiabteilung der BH Bregenz im Sommer 1934 gelang, die illegalen SS-Strukturen in Vorarlberg zu zerschlagen.

In der ersten Julihälfte 1934 wurde der ranghöchste Bregenzer SS-Funktionär Julius Wehinger verhaftet. […] Obwohl es der Bregenzer SS nicht gelang, einen klaren Beweis für eventuelle Spitzeldienste gegen ihren Scharführer Alfons Kothbauer zu finden, beschloss sie seine Bestrafung: In der Nacht vom 19. zum 20. Juli 1934 wurde er von seinen eigenen SS-„Kameraden“ über die deutsch-österreichische Grenze nach Lindau entführt […] und zur Obergruppe der „Österreichischen Legion“ nach München überstellt. Die dort angestellten Nachforschungen ergaben keinen Hinweis auf eine mögliche Konfidententätigkeit von Kothbauer für die österreichischen Behörden. […] Trotzdem wurde er in das Legionsstraflager Lechhausen bei Augsburg überstellt, wo er bis zum 3. Oktober 1934 inhaftiert blieb.

An diesem Tag gelang ihm unter Mithilfe eines seiner Wächter die Flucht. In Etappen wurde er im Laufe des Monats Oktober von deutschen Helfern an die österreichische Grenze gebracht. Am 11. November 1934 überschritt er diese illegal bei Achenkirch in Tirol. Kothbauer meldete sich bei der österreichischen Gendarmerie und wurde ins Gefangenenhaus Feldkirch überstellt, weil die Bezirkshauptmannschaft Bregenz seit seinem Verschwinden im Juli 1934 nach ihm wegen unerlaubten Grenzübertritts und dem Verdacht des Beitrittes zur „Österreichischen Legion“ gefahndet hatte. […] Die ihm nach seinem Verschwinden im Juli 1934 wegen „Hochverrats“ aberkannte Vorarlberger Landesbürgerschaft erhielt er erst 1968 wieder.

Nach dem sog. Anschluss Österreichs an NS-Deutschland wurde Kothbauer verhaftet und mit dem ersten Transport von NS-Gegnern in Westösterreich am 31. Mai 1938 über Feldkirch und Innsbruck in das KZ Dachau überstellt. Dort kam er gemeinsam mit Georg Schelling, dem Autor des Standardwerks und Begründer des Narrativs vom Kriegsende als „Stunde Null“ in Vorarlberg, am 9. Juni 1938 an und blieb bis zur Befreiung des KZ Dachau durch US-Amerikanische Truppen am 29. April 1945 ebendort interniert.

Als Mitglied des Internationalen Gefangenenkomitees von Dachau organisierte Kothbauer ab dem 5. Mai 1945 den Rücktransport der österreichischen Gefangenen aus dem KZ Dachau. Im Juni 1945 kehrte er selbst nach Vorarlberg zurück. Er nahm sich eine Wohnung in Dornbirn und wurde im Auftrag der provisorischen Vorarlberger Landesregierung Quartiermeister für nach Österreich zurückkehrende KZ-Häftlinge im Hotel Ardetzenbergerhof in Feldkirch.

Am 7. Juni 1945 gründete Alfons Kothbauer gemeinsam mit anderen politischen Verfolgten […] auf Schloss Glopper in seiner Geburtsstadt Hohenems die „Österreichisch demokratische Widerstandsbewegung Land Vorarlberg“. Die Delegierten wählten ihn zum ersten Obmann dieser von den Alliierten anerkannten Quasi-Exekutive des Landes Vorarlberg nach dem Zweiten Weltkrieg.

Im Sommer 1946 kam Alfons Kothbauer mit dem Gesetz in Konflikt. Gemeinsam mit Alois Zugliani, einem aus Italien gebürtigen Dolmetscher der Französischen Militärregierung, fuhr er mit seinem PKW bei der Villa Maund in der Parzelle Hopfreben in Schoppernau im Bregenzerwald vor. Die Villa war 1892/95 von einem britischen Banker als Jagdschloss gebaut worden. Ab 1908 nutzte sie der deutsche Kronprinz Wilhelm als solches. In der Bevölkerung hielt sich daher das Gerücht, dass Kronprinzessin Cecilie dort einen Teil des Hohenzollerschen Kronschatzes versteckt habe.

Tatsächlich sollen Kothbauer und Zugliani nach einem Bericht des Vorarlberger Sicherheitsdirektors bei ihrem Besuch in der unbewohnten Villa Maund Ende August 1946 von dort Gegenstände im Wert von 40.000.- ATS entwendet haben. Sie wurden jedoch nie wegen dieses angeblichen Diebstahls angeklagt.

1950 zog Kothbauer von Dornbirn nach Salzburg. Dort gründete er eine eigene Werkzeugfabrik. Im Winter 1953/54 betrieb er in seiner Wohnung eine Münzfälscherei für Zwei-Schilling-Münzen. Er hoffte, damit die Verluste, welche seine Firma machte, zu kompensieren und seine Gläubiger ruhig zu stellen. 1954 verurteilte ihn das Landesgericht Salzburg wegen Münzfälschung, fahrlässiger Krida und mangelhafter Buchführung seiner Werkzeugfirma zu 18 Monaten schwerem Kerker.

Als Folge davon verlor Kothbauer seinen Status als nach dem Opferfürsorgegesetz anerkannter Verfolgter des NS-Regimes. Die ihm für seine KZ-Haft zugesprochene Entschädigung wurde von der Bank zur Abdeckung seiner 1,4 Millionen ATS Schulden verwendet.

1976 suchte er um eine Wiederausstellung des Opferfürsorgeausweises an. Dieser Antrag wurde von der Salzburger Landesregierung abgelehnt, da er im selben Jahr erneut wegen fahrlässiger Krida verurteilt worden war. Alfons Anton Kothbauer starb am 25. Mai 1992 in Salzburg. […]“

Kothbauers Biographie kann als eine Gegenerzählung zu dem seit 1945 von der Vorarlberger Historiographie jeglicher politischen Couleur etablierten Narrativ vom Kriegsende als einer „Stunde Null“ gedeutet werden. Denn sie verweist darauf, dass der Zeitraum zwischen Befreiung und Besatzung 1945 auch eine Zeit der Selbstaktivierung und Selbstverwaltung der Menschen in den einzelnen Gemeinden war.

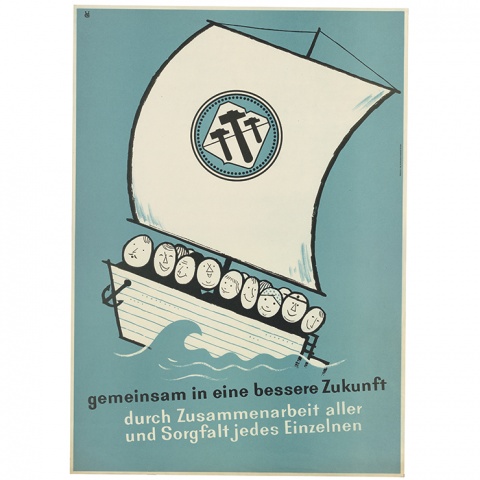

Ein solches Empowerment zu gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Eigenständigkeit der Bürgerinnen und Bürger ohne Anleitung durch politische Parteien oder öffentliche Körperschaften scheint auch nach 80 Jahren Zweiter Republik gedanklich nicht zulässig. Zumindest reflektierte niemand bei diversen Gedenkveranstaltungen 2025 darauf. Von jenen, welche ein solches Empowerment repräsentierten, etwa Alfons Kothbauer, existieren nicht einmal fotografische Überlieferungen. Damit bleibt das Narrativ eines Empowerments der Menschen bei Kriegsende 1945 ohne Gesicht.

Lesetipp!

Daniel Marc Segesser, Michael Fliri, Wolfgang Weber (Hgg.): „Schelling revisited. Beiträge zum Übergang vom Krieg zum Frieden in Vorarlberg 1945“ (=Quellen & Untersuchungen. Eine Schriftenreihe des Archivs der Diözese Feldkirch 14), 280 Seiten, 25 Abbildungen. ISBN 978-3-901099-16-8.

Das Buch wurde am 25. September im Palais Liechtenstein in Feldkirch vorgestellt.

Kommentare