Mensch und Maschine - Ein Land im digitalen Zeitalter

„Es wäre naiv, zu behaupten, dass wir genau wissen, wohin die vierte industrielle Revolution führt. Nicht minder naiv wäre aber, sich von der Angst und der Ungewissheit um die mögliche Zukunft lähmen zu lassen.“ - Klaus Schwab, Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums

Internationale Medien berichteten im Dezember 2016, dass in Suzhou im Osten von China eine Kleinstadt entstehe, gefertigt von einem speziellen 3D-Drucker. Gedruckt würden mehr als zehn Gebäude, von der Villa bis zum Mehrfamilienhaus. Der Erfinder, ein Mann namens Ma Yihe, sagte, dass problemlos auch ein Wolkenkratzer gedruckt werden könne. In den Niederlanden soll ein 3D-Drucker demnächst eine Brücke über eine Amsterdamer Gracht bauen, vollautomatisch, gesteuert von einem ganz normalen Laptop aus. 3D-Printer gelten als eine jener technischen Innovationen, die in den nächsten Jahren die Arbeitswelt auf den Kopf stellen werden – Automatisierung und Digitalisierung sind insgesamt die Treiber einer Revolution, die längst schon stattfindet, „deren Auswirkungen aber in den nächsten Jahren erst so richtig sichtbar werden“, wie der Wiener Publizist Walter Osztovics jüngst in „Thema Vorarlberg“ prophezeite.

Eine neue Agenda für Vorarlberg

Vorarlberg will die Chancen der Digitalisierung nutzen; gemeinsam, unter Bündelung der Kräfte im Land. Dafür steht die „Digitale Agenda für Vorarlberg“ unter Federführung der Wirtschaftskammer Vorarlberg, die vergangene Woche bei der Firma Heron in Dornbirn vorgestellt wurde; eine Agenda, mit der den Unternehmen im neuen Zeitalter geholfen, aber auch gesellschaftliches Bewusstsein für Bedeutung und Chancen der Digitalisierung geschaffen werden soll. „Wir befinden uns mitten in einem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Megatrend – der Digitalisierung“, sagte Wirtschaftskammer-Präsident Hans Peter Metzler bei der Präsentation. „Digitale Technologien verändern die Art, wie wir arbeiten und leben, es ist nicht nur ein Wandel, der da stattfindet, es ist eine Transformation.“

Der Ort der Präsentation war mit Bedacht gewählt; Landesrat Karlheinz Rüdisser nannte die Firma Heron im Beisein von Geschäftsführer Christian Beer „ein Symbol für den Strukturwandel“. Übertrieben ist das nicht: Ein Kunde der Heron-Tochter Servus Intralogistics ist Google. Für eine neue Fabrik in Atlanta, Hauptstadt des US-Bundesstaats Georgia, hatte der Internetriese eine hocheffiziente Intralogistik benötigt; 13 intelligente und autonome Transportroboter von Servus sind heute in der Fabrik im Einsatz – der Technologiegigant nutzt Knowhow aus Vorarlberg.

Die Digitalisierung hat unser Land bereits breit erfasst: In der Wirtschaft sichtbar am Ausmaß der Automatisierung vor allem in der Industrie, in der Gesellschaft sichtbar in der Kommunikation, der Information und an der Nutzung der sozialen Medien. 80 Prozent der Vorarlberger Haushalte haben einen Internetzugang. Schätzungen gehen übrigens davon aus, dass rund 30 Prozent des österreichischen Wirtschaftswachstums direkt auf den Einsatz und die Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien zurückgehen.

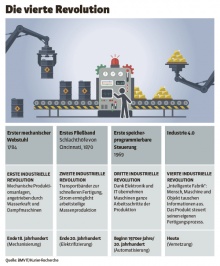

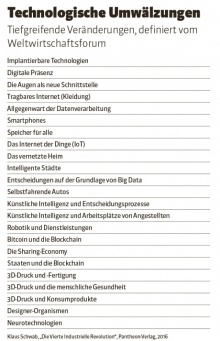

Ein Paradigmenwechsel, eine Revolution

Und dennoch ist das neue Zeitalter für viele Menschen außerhalb der Fachwelt nicht greifbar, auch wegen der Vielzahl der verwendeten Begriffe. Vom digitalen Wandel ist da die Rede, vom digitalen Zeitalter, vom Internet der Dinge, von Industrie 4.0. Um Ordnung im digitalen Chaos bemüht, definiert das Weltwirtschaftsforum 23 tiefgreifende technologische Veränderungen, die in ihrer Gesamtheit die neue Welt darstellen (siehe Factbox) und allumfassende Änderungen bringen sollen. Der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, sagt, dass „die vierte industrielle Revolution zu einem beispiellosen Paradigmenwechsel in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, aber auch in der individuellen Lebensgestaltung führen wird“.

Der Herausforderung aktiv begegnen

In der Tat erlebt die westliche Welt bereits jetzt tiefgreifende Veränderungen in sämtlichen Wirtschaftszweigen und im gesellschaftlichen Bereich. In ähnlicher Weise werden sich laut Schwab auch staatliche Strukturen umgestalten und Bildungs-, Gesundheits-, und Verkehrssysteme verändern. „All diese Veränderungen“, schreibt Schwab, „sind in ihrem Ausmaß, ihrer Schnelligkeit und ihrer Reichweite historisch beispielslos.“ Marie-Christin Rische und Henning Vöpel vom „Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut“ pflichten dem bei: „Nicht weniger als ein fundamentaler Systemwechsel steht bevor, es kommt zu einer Neuvermessung der Welt.“ Wie aber rüstet sich Vorarlberg? Die „Digitale Agenda für Vorarlberg“ setzt – unter anderem – verstärkt auf Forschung und Entwicklung und auf Aus- und Weiterbildung, die Wirtschaftskammer bietet Unternehmen mit den „Digitalen Perspektiven“ umfassenden Service, das Land Vorarlberg wiederum forciert die Bereitstellung leistungsstarker Netz- und IT-Infrastruktur. Darüber hinaus wird die Wirtschaftskammer ein in Vorarlberg lebendiges Start-up-Umfeld schaffen, aus dem zukunftsweisende digitale Innovationen hervorgehen können. „Hier habe ich eine klare Vision: Es gelingt uns – unter Einbindung aller Interessierten und ,Betroffenen‘ – eine Start-up-Kultur zu entwickeln, die eine Sichtbarkeit und eine hohe Anziehungskraft für junge Talente in und außerhalb der Region und Unternehmen hat. Und die die Umsetzung digitaler Innovationen am Standort Vorarlberg nicht nur zulässt, sondern gezielt fördert“, sagt Metzler.

Man habe der Herausforderung aktiv zu begegnen, „ansonsten droht ein massiver Wettbewerbsverlust.“ Die Digitalisierung werde alle Branchen radikal verändern, legt der digitale Projektentwickler und -manager Guntram Bechtold nach, „dieser Trend setzte vor 20 Jahren ein und wird nochmal so lange dauern. Daher ist es dringend notwendig, an unserem Standort Kompetenz und Wissen systematisch in allen Unternehmen zu verankern.“

Dramatische Warnungen

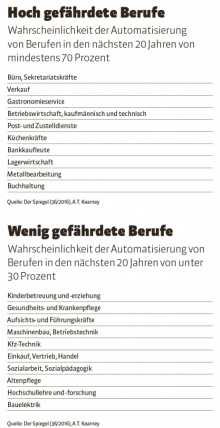

Was aber bedeutet die digitale Transformation für den Arbeitsmarkt? Geht es nach den US-amerikanischen Forschern Frey und Osborne, drohen drastische Veränderungen. In einer 2013 veröffentlichten und medial vielzitierten Studie kamen die beiden zum Schluss, dass der technologische Fortschritt in bis dato nie gekanntem Maß menschliche Arbeitskraft ersetzen und Arbeitslosigkeit dramatisch erhöhen werde: Demnach sollen bis 2030 bereits 47 Prozent aller Arbeitsplätze in den USA mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 70 Prozent verloren gehen. Eine noch dramatischere Zukunft skizzierte Ökonom Jeremy Bowles: In Deutschland würden 51 Prozent, in Österreich gar 54 Prozent aller Arbeitsplätze ersetzt werden, da Digitalisierung und Automatisierung so schnell verlaufen würden, dass dauerhaft mehr alte Arbeitsplätze verloren gingen als neue entstünden. Fast schon harmlos nimmt sich da eine Analyse der OECD aus, die im Mai 2016 zum Schluss kam, dass in Österreich und Deutschland lediglich zwölf Prozent der Beschäftigten von Automatisierung betroffen sein könnten.

Marx, Keynes – und Schumpeter

Freilich ist die Geschichte des Fortschritts immer auch eine Geschichte der drastischen Warnungen. Befürchtungen, der technische Fortschritt könnte Arbeitsplätze vernichten, sind nicht neu. Karl Marx hatte gesagt, dass „Arbeitslosigkeit unter anderem aus der Konkurrenz der Maschinerie entspringe“, und von einer „vom Maschinenbetrieb faktisch verdrängten und virtuell ersetzten Arbeitermasse“ gesprochen. Auch John Maynard Keynes hatte 1931 vor verbreiteter technologischer Arbeitslosigkeit gewarnt, „weil unsere Entdeckung von Mitteln zur Einsparung von Arbeit schneller voranschreitet als unsere Fähigkeit, neue Verwendungen für Arbeit zu finden.“ Auch Jeremy Rifkin wäre zu nennen, der 1995 gar das Ende der Arbeit voraussagte – und sich zur Aussage verleiten ließ, dass bis 2020 gar nur noch zwei Prozent der Weltbevölkerung in der Produktion arbeiten werde. Tja. Jörg Lichter, Head of Research beim „Handelsblatt Research Institut“ in Düsseldorf, schrieb in einem Fachartikel: „Die Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass einem Arbeitsplatzabbau regelmäßig ein kompensierender oder gar überkompensierender Beschäftigungsaufbau in neuen, bislang nicht erkannten Geschäfts- und Berufsfeldern gegenübersteht“. Der technische Fortschritt habe seit der Erfindung der Dampfmaschine in Summe mehr Arbeitsplätze geschaffen als zerstört.

Das sagt übrigens auch Helmut Kramer, der frühere WIFO-Chef: „Die fortschreitende Entwicklung bedeutet noch lange nicht, dass damit im gleichen Ausmaß, wie Arbeit ersetzt wird, Arbeitslosigkeit entsteht. Das würde ja heißen, dass keine neuen Bedürfnisse und Aufgaben entstehen würden.“ Und das Fraunhofer-Institut prognostiziert: „Automatisierung wird für immer kleinere Serien möglich – dennoch bleibt menschliche Arbeit weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Produktion.“ Letztlich thront über allem die Erkenntnis, dass in der Vergangenheit permanent neue Märkte und neue Jobs entstanden sind, die etwaige Verluste durch den technischen Fortschritt auffangen oder sogar überkompensieren konnten. Joseph Schumpeter wird da des Öfteren zitiert, jener österreichische Ökonom, der Anfang des 20. Jahrhunderts den Begriff der kreativen Zerstörung geprägt hatte, wonach – einfach erklärt – überholtes Altes gutem Neuen Platz macht.

Entspannte Arbeitnehmer?

Laut einer aktuellen Umfrage, durchgeführt von IRR, gehen übrigens 94 Prozent der Befragten davon aus, dass ihr Job in zehn Jahren noch existiert. Aber: die Hälfte davon ist sich sicher, dass er sich stark verändern wird. Die österreichische Studie deckt sich mit einer deutschen. Die Beratungsgesellschaft „EY“ hatte im Vorjahr 1000 Beschäftigte in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Logistik und Finanzen befragt und festgestellt, dass viele Mitarbeiter in dem Vormarsch von Algorithmen und Robotern nicht automatisch eine Bedrohung sehen, sondern sich im Gegenteil vom technischen Fortschritt verbesserte Arbeitsbedingungen erhoffen. So umstritten besagte Studien auch sein mögen, in einem Punkt sind sich Experten einig: Die Anforderungen der Zukunft werden sich nur mit gut ausgebildeten Menschen meistern lassen.

Lebenslanges Lernen

Menschen werden kontinuierlich an der Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen arbeiten müssen, um zukünftig Beschäftigung finden zu können, sagt Alexander Sperrmann, ein deutscher Arbeitsmarktexperte – er fordert in Anlehnung an den Begriff „Industrie 4.0“ das „Lernen 4.0“: „Die Organisation des lebenslangen Lernens ist die zentrale Aufgabe in der Welt der digitalen Revolution.“

Klarerweise werden IT-Fähigkeiten in fast jedem Berufsfeld immer bedeutungsvoller. Dadurch ergeben sich wichtige Aufgaben für die Bildungspolitik. Es ist wichtig, sich früh dafür einzusetzen, dass die breite Bevölkerung ein grundlegendes Verständnis und Fähigkeiten in den relevanten Bereichen erlangt. Nur wenn dies der Fall ist, ist es auch der Wirtschaft möglich, den Wandel durch die Digitalisierung erfolgreich mitzugehen“, sagen Rische und Vöpel.

Auf unser Land, auf Vorarlberg, bezogen, heißt das: Der Bedarf an IKT-Fachkräften – Informations- und Kommunikationstechnologie – wird weiter steigen. Dem WIFI der Wirtschaftskammer Vorarlberg kommt mit seinem Aus- und Weiterbildungsangebot eine zentrale Rolle beim Aufbau von digitalem Knowhow in den Vorarlberger Unternehmen zu. Aktuell arbeitet das WIFI mit universitärer Unterstützung an einer Kompetenzlandkarte für digitale Transformation. Dazu gehört auch eine stärkere Ausrichtung des Kursbuches auf bestehende und künftige digitale Herausforderungen sowie die Ausbildung von IT-Fachkräften. Digitale Kompetenzen sollen in den Ausbildungsformen vermittelt werden, ebenso muss das Aus- und Weiterbildungsangebot bedarfsgerecht gestaltet sein, um mittel- bis langfristig den Bedarf abzudecken. Kurzfristiger Bedarf an Fachkräften soll durch überregionales Recruiting (Chancenland Vorarlberg) gedeckt werden.

„Eine bessere Zukunft“

Denn Veränderungen am Arbeitsmarkt werden kommen. Bei Arbeiten mit Routineaufgaben wird ein Rückgang an Arbeitsplätzen erwartet, Routinetätigkeiten werden künftig verstärkt von Maschinen und Computern übernommen. Der „Spiegel“ listete vor Kurzem potenziell hoch gefährdete und weniger gefährdete Berufe auf (siehe Factbox). Was man davon halten mag? Heron-Chef Beer sagt: „Es muss uns gelingen, die Chancen und Möglichkeiten, die sich ergeben, in den Vordergrund zu stellen. Das Potenzial im Land ist riesig. Denn Innovation ist das einzige, das eine Gesellschaft insgesamt reicher macht. Es fragt sich nur, wie hoch die Veränderungsbereitschaft ist und ob wir hungrig genug sind, die Chancen der Digitalisierung auch zu nutzen.“ Wolf Lotter, Mitbegründer des Magazins „Brand eins“, schreibt: „Was die Diskussion um Industrie 4.0, künstliche Intelligenz und neue, vermeintliche Gefahren der Automation zutage fördert, sind weniger kluge Roboter als vielmehr eine veraltete Arbeitskultur.“ Und: „Wir denken, wir lenken. Die Maschine erledigt das. Das ist eine Revolution, aber keine der Maschinen, sondern der menschlichen Kreativität und des Selbstbewusstseins. Und es ist der Eintritt ins Wissenszeitalter. Mit mehr Möglichkeiten und einer besseren Zukunft für die meisten von uns.“

Kommentare