Das Leben schrumpft oder dehnt sich aus – proportional zum eigenen Mut

Der Schweizer Mark Riklin (50) ist Leiter der „Meldestelle für Glücksmomente“, engagiert sich im „Verein zur Verzögerung der Zeit“ – und moderiert bei den „Montforter Zwischentönen“ am 19. Februar eine Veranstaltung zum Thema „Wagnisse“. Im Interview mit „Thema Vorarlberg“ spricht der Sozialwissenschaftler über Alltagsversuche, Glück – und die Sehnsucht nach Entschleunigung.

Sie haben einmal gesagt: „Es ist lohnenswert, im Alltag immer wieder kleine Erfindungen zu machen.“ Warum?

Ich finde den Gedanken spannend, den Alltag mit all seinen ungelösten Problemen nicht einfach hinzunehmen – sondern ihm kreativ zu begegnen und unkonventionelle Lösungen zu suchen. Von Henry Ford stammt der wunderbare Satz: „Probleme sind verkleidete Möglichkeiten.“ In diesem Sinn lässt sich der Alltag, der jeden Tag neu kreiert wird, als Einladung zum Spielen verstehen. Entkleiden wir diese verkleideten Möglichkeiten!

Moderieren Sie bei den „Montforter Zwischentönen“ deswegen eine Veranstaltung zum Thema „Wagnisse“?

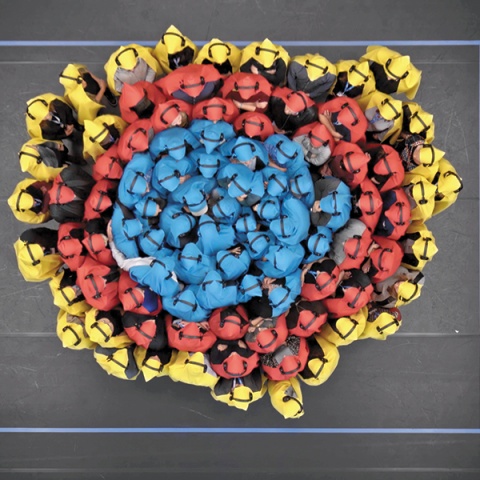

Ein unkonventioneller Zugang zu Alltagsfragen kann ein kleines Wagnis bedeuten. Wagen heißt etwas riskieren, dessen Verlauf und Ausgang ungewiss ist. Mich faszinieren solche Alltags-erfindungen. Im Übrigen gibt es mehrere Gründe, diese Veranstaltung zu moderieren. Die „Zwischentöne“ sind ein tolles Format, Claudia Roemmel ist eine spannende Künstlerin, ihr Werk mit ihren 143 Kurzfilmen, in denen Menschen ihr persönliches Wagnis eingehen, ist wunderschön. Und ich moderiere auch, weil es mich auffordert, über mich selber nachzudenken. Und mir die Frage zu stellen, was habe ich denn gewagt – und was nicht? Es gibt ein wunderschönes Zitat der amerikanischen Schriftstellerin Anaïs Nin: „Das Leben schrumpft oder dehnt sich aus, proportional zum eigenen Mut.“ Das ist ein Antrieb in meinem Leben. Kleine Alltagsversuche machen, reflektieren, den nächsten Versuch machen. Es ist besser, zu scheitern, als nie etwas zu versuchen. Das hat ja Samuel Beckett schon gesagt: „Immer versucht. Immer gescheitert. Einerlei. Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern.“ Auch wenn Scheitern in unserer Gesellschaft verpönt ist …

Sie haben 2003 die „Meldestelle für Glücksmomente“ gegründet. Allein schon die Wortwahl klingt etwas skurril, mit Verlaub.

Das freut mich! Skurrilität ist ein Ausdruck für Irritation. Irritation ist immer ein guter Anfang, weil sie Fragen aufwirft. Und Fragen sind sozusagen das Vorzimmer der Erkenntnis.

Was war denn die Grundidee hinter dieser „Meldestelle“?

Ich war als Journalist tätig und empfand dieses ungeschriebene Gesetz der Medien, wonach nur schlechte Nachrichten überhaupt Nachrichten sind, als Missstand. Und da sagte ich mir, dass ich eine Institution gründen muss, die akribisch Glücksmomente sammelt. Mittlerweile gibt es an mehreren Schweizer Orten solche „Meldestellen“, auch in Wien gibt es eine, seit ein paar Monaten auch in Vorarlberg – in Lustenau! Und allein die Tatsache, dass es solche „Meldestellen“ gibt, schärft das Bewusstsein für Glücksmomente, die es im Alltag ja gibt, die man teilweise aber übersieht. Louis Pasteur hat einmal gesagt: „Der Zufall trifft den vorbereiteten Geist.“ Das finde ich lohnenswert: dem Glück entgegenlaufen, den Zufall umarmen.

Schenken wir dem Schlechten, dem Negativen zu viel Beachtung?

Das Schlechte nimmt auch im Alltagsgespräch seltsamerweise oft mehr Raum ein als das Gelingende. Es gibt verschiedene wissenschaftliche Erklärungen, weshalb das so ist, in der Medientheorie etwa eine dramaturgische: Das Ungelöste ist viel spannender. Es lässt Fragen offen. Erst der Notfall erzeugt Aufmerksamkeit. Deswegen dominieren die negativen Nachrichten. Und wichtig ist, dem etwas entgegenzusetzen, ohne es zu übertreiben.

Sie engagieren sich auch im „Verein zur Verzögerung der Zeit“. Finden Sie dort Ihr Glück?

Die Initiative ist an der Universität Klagenfurt entstanden, schon vor 25 Jahren, ich bin Schweizer Landesvertreter des Vereins. Dabei geht es uns darum, auf der ganzen Klaviatur verschiedener Tempi zu spielen, es wäre völliger Unsinn, grundsätzlich das Glück im Verzögern zu suchen. Aber ich glaube, dass es sich tatsächlich lohnt, der Verzögerung mehr Raum zu geben. Wir haben bei unserer älteren Tochter beispielsweise den Schuleintritt um ein Jahr verzögert – und dadurch die Kindheit verlängert, ihr zu einem frühen Zeitpunkt ein zusätzliches Jahr Kindheit geschenkt.

Es wird allerdings dem, der sich Zeit lässt, eher mit Skepsis begegnet …

Offenbar gehört es zum psychologischen Outfit eines erfolgreichen und gefragten Menschen, einen vollen Terminkalender und nie Zeit zu haben. Und wer das nicht hat, der steht unter Verdacht, ein Nichtsnutz zu sein. Dabei wusste bereits Seneca: „Wer schnell ans Ziel kommen will, muss langsam vorgehen.“ Es lohnt sich, ein bisschen Tempo rauszunehmen. Der, der loslässt und seine Gedanken auf Reisen schickt, kommt über kurz oder lang zu kreativen Einfällen. Man sollte dafür plädieren, Leerzeiten zuzulassen! Gras wächst ja nicht schneller, wenn man daran zieht. Man sollte jedem Menschen das Recht zugestehen, eine Eigenzeit zu haben, einen eigenen Rhythmus. Das hat viel mit Respekt vor anderen Menschen zu tun. Im Übrigen glaube ich: Je größer der Druck in unserer Gesellschaft wird, desto größer wird auch die Sehnsucht nach Entschleunigung. Das ist wie ein Naturgesetz.

Vielen Dank für das Gespräch!

Kommentare