Wie viel ist genug?

Jetzt, da nach etlichen mageren Jahren wieder Wirtschaftswachstum in Europa angekündigt ist, flammt auch der alte Konflikt wieder auf, zwischen der „Wirtschaft“, der Wachstum gut tut, und denen, die Wirtschaftswachstum für schädlich halten. Die Frage, wer Recht hat, wird offenbar immer komplexer, die Risiken von Fehlentscheidungen immer größer, Beweise gibt es für beide Seiten nicht.

Wirtschaftswachstum, wie es in den Jahrzehnten seit dem Kriegsende alle früheren Erfahrungen übertraf, bringt materiellen Wohlstand und Arbeitsplätze, bildet ein solides Fundament für gesellschaftlichen Frieden, sozialen Ausgleich und für das Funktionieren der Demokratie. Wir haben mittlerweile auch gelernt, dass Wirtschaftswachstum nicht auf jeden Fall die Umwelt schädigen muss. Es kann im Gegenteil die Mittel bereitstellen, das Bildungssystem zu verbessern und ausreichend in die Erhaltung der Umwelt und in alternative Energiesysteme zu investieren.

Andererseits sind negative Folgen für die natürliche Umwelt, besonders für das Klima, wirklich kein Hirngespinst. Wir dürfen die Lebensmöglichkeiten künftiger Generationen nicht heute verbrauchen. Alle Umfragen melden, dass Reichtum nicht unbedingt glücklich macht. Lebenszufriedenheit und „Glück“ nehmen zwar mit steigender Wirtschaftsleistung anfangs steil zu, werden dann aber allmählich nur noch flacher. Von einem Niveau an, das hochentwickelte Volkswirtschaften erreicht haben, bringt es weniger Vorteile als Nachteile: Stress, Burn-out, verarmte menschliche Beziehungen und zunehmende soziale Unterschiede zwischen Reich und Arm.

Angesichts dieses Dilemmas neigen immer mehr moderne Menschen – etwas vorschnell – zu einer Art Kompromiss: „Eigentlich hätten wir ja genug. Wichtig wäre, dass es nicht schlechter wird.“ Dieser Standpunkt muss sich einige Gegenfragen gefallen lassen. Gegenfrage 1: Wer ist „wir“? Gegenfrage 2: Wer entscheidet, wieviel genug ist? Gegenfragen 3 und 4: Wovon genug und wie verteilt auf die Bevölkerung?

Gegensätzliche Antworten sind zu erwarten; je nachdem, ob jemand gerade den neuen, großen Lifestyle-SUV mit 4,98 Metern Länge anschafft oder ob er eine Woche vor Monatsende mit der Mindestrente nicht mehr über die Runden kommt. Die Antworten hängen sicher auch davon ab, ob jemand eine eigene, selbstbestimmte Lebensgestaltung in Familie und Beruf anstrebt – oder ob er sich von Public Relations und Marketing lenken lässt, oder davon, was die Nachbarn einkaufen oder was gerade Mode ist.

Weder die Umwelt- noch die Wirtschaftswissenschaft stehen heute für eine geradlinige Fortsetzung des Wachstums, wie wir es von der Nachkriegsgeneration übernommen haben. Aber die vorschnelle Antwort, sich mit dem heutigen Standard des Wohlstands zufriedenzugeben, ist wohl eine Illusion. Seit Anbeginn der Zivilisation haben die Menschen immer nach einem besseren Leben gestrebt: nach Fortschritt für das eigene Leben und das der Kinder durch Arbeit, Anstrengung, Neugier – und auch durch vielleicht riskante Innovationen.

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich durchgesetzt, Fortschritt als Zuwachs des Sozialprodukts (Bruttoinlandsprodukt je Einwohner) zu messen. Heute ist das weltweit Standard und scheint selbstverständlich. Aber die universelle Anwendung verdeckt mögliche Kurzschlüsse und Irrtümer. Das BIP ist kein Maßstab des Wohlstands, schon gar nicht der Lebensqualität. Es misst die Summe der Einkommen, die im Wirtschaftsprozess erzielt werden: Löhne und Gehälter, Unternehmergewinne und Kapitalerträge. Es misst nicht den Wert des Vermögens oder seiner Veränderung, nicht Finanzvermögen, Ersparnisse und Eigentum an Wohnungen, nicht künftige Pensionsansprüche, nicht den Wert der Arbeit im Haushalt oder die Pflegeleistung in der Familie. Natürlich auch nicht den Zustand der Umwelt oder den der Infrastruktur, oder den Wert des Wissens und das Funktionieren der öffentlichen Einrichtungen. Es wandelt sogar negative Effekte, die einen Verlust an Vermögen darstellen, in positiven Zuwachs des BIP um: Einkommen aus dem Wiederaufbau nach Katastrophen oder aus dem Benzinverbrauch, wenn man im Stau steht.

Wirtschaftswachstum hat in der Vergangenheit Arbeit durch Kapital ersetzt. Es hing eng vom Mehrverbrauch natürlicher Rohstoffe ab. Seither haben Technik und menschliche Organisation gelernt, das Ausmaß des Mehrverbrauchs vom Wachstum des BIP abzukoppeln. Das BIP kann auch mit gleichbleibendem und sogar sinkendem Einsatz von Materie oder Energie wachsen. Aber eben doch nicht gänzlich ohne die Umwandlung von Rohstoffen und Rohenergie. Die moderne Wirtschaft hat eine beachtliche Entkoppelung des Wirtschaftswachstums von der Menge des Inputs geschafft und weitere Fortschritte sind sicher und bedeutend. Die bisherige Steigerung der Effizienz reicht allerdings noch bei Weitem nicht aus, die Emission von Treibhausgasen bei wachsendem BIP so stark zu reduzieren, um Entwarnung für das Klimaproblem geben zu können. Auch lassen sich die Verbraucher verleiten, den verminderten und daher billigeren Energieverbrauch, den leistungsfähigere Motoren oder bessere thermische Nutzwerte von Gebäuden bringen, durch größere Autos und höhere Raumtemperaturen auszugleichen: der fatale „Rebound-Effekt“.

Wirtschaftlicher Fortschritt besteht heute nicht mehr in erster Linie in der quantitativen Steigerung des Outputs in Stückzahlen oder Tonnen. Entscheidend ist die Anreicherung der Güter mit Qualität, Forschung und Ideen. Das Konzept des Sozialprodukts stammt aus einer früheren Phase der Industrialisierung. Heute stellt sich die Frage, ob wir verbesserte Qualität richtig messen. Statistisch besonders heikel ist die Messung von Qualität vieler Dienstleistungen, nach denen die Nachfrage rasch wächst: Wie misst man die Qualität ärztlicher Behandlung? Steigt die Leistung der Polizei, wenn die Zahl der Amtshandlungen und Strafmandate zunimmt – oder wenn die Beamten Gesetzesübertretungen erfolgreich und vorbeugend verhindern?

„Die Menschen werden nie genug haben“ antwortete der große österreichische Ökonom Kurt Rothschild auf die Frage, wann „wir“ genug hätten. Aber genug wovon? Sättigung mit materiellen Gütern ist prinzipiell denkbar. Aber für die meisten Konsumgüter ist sie nicht so leicht messbar wie beim täglichen Kalorienverbrauch. Selbst wenn wir in Mitteleuropa Sättigung im Durchschnitt über Reich und Arm erreicht hätten, gilt das nicht für jene Menschen, die in den zurückgebliebenen Regionen der Erde in menschenunwürdigem Elend leben. Immerhin hat Wirtschaftswachstum in China in wenigen Jahrzehnten eine Milliarde Menschen vom drohenden Hunger befreit.

„Genug haben“: Auch das Wort „haben“ ist zu hinterfragen. In seinem Buch „Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft“ (1976) unterscheidet Erich Fromm zwei menschliche Lebenseinstellungen: den Modus des Habens und den des Seins. Dem „Haben“ sind Grenzen gesetzt: durch die Begrenztheit der Natur des Raumschiffs Erde und tendenziell durch Sättigung. Für das „Sein“, für die Qualität des Lebens, gibt es keine Grenzen.

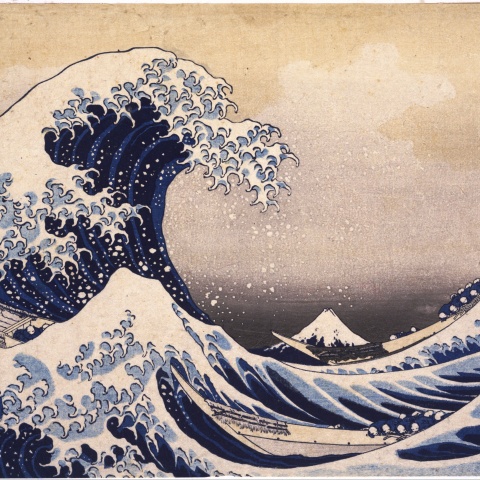

Das Bruttosozialprodukt misst nicht die Herrlichkeiten der Natur, nicht die zeitlose Gültigkeit von Philosophie oder die Wunder der Kunst, es misst nicht Intelligenz, Tapferkeit und Freiheit, nicht Mitleid, Zuneigung oder Liebe. „Kurz: es misst so ziemlich alles außer dem, was das Leben lebenswert macht“, fand einst Robert F. Kennedy, der jüngere, ebenfalls ermordete Bruder des früheren amerikanischen Präsidenten.

Jetzt gerät der Ökonom in mir ins Philosophieren! Was, wenn Notleidenden die Muße fehlt, die Schönheiten der Natur zu genießen? Wenn die Bildung nicht ausreicht, um den geistigen Reichtum von Musik oder Dichtkunst zu erkennen? Wenn Haben-Wollen und Streben nach Macht über andere zu Krieg und Terror führen? Wir stehen wohl vor einer noch größeren Aufgabe als das BIP zu steigern. Ich schließe mit Albert Camus (1957): „Ohne Zweifel fühlt sich jede Generation aufgerufen, die Welt zu reformieren. Meine Generation weiß, dass sie sie nicht reformieren wird können. Ihre Aufgabe ist aber noch größer. Sie besteht darin vorzubeugen, dass die Welt sich nicht selbst zerstört.“

Kommentare