Die Lähmung der Seele

Nicht einfach nur ein Tief, nicht einfach nur schlecht drauf: Depression lähmt – und ist zur schleichenden Volkskrankheit geworden. Österreichweit leiden zehn Prozent der Bevölkerung daran, mindestens ein Mal im Leben erfährt jeder Mensch eine depressive Phase. 70 Prozent der Erkrankten denken an Selbstmord, vier Prozent sterben an Depressionen. Die Krankheit zu verstehen erleichtert den Umgang, erklärt Dr. Jan Di Pauli, Primar der Erwachsenenpsychiatrie und Chefarzt des LKH Rankweil.

Nicht jeder, der mal schlechte Laune hat, muss deshalb auch gleich depressiv sein. Psychiater Jan Di Pauli sagt: „Je nach Dauer und Ausprägung kann man von einer Depression sprechen, im Volksmund auch bekannt als ‚das tiefe Loch, in das man gefallen ist‘. Ein Hinweis ist, wenn die Stimmung der betroffenen Person nicht mehr mittels positiver Ereignisse beeinflusst oder gehoben werden kann.“ Andere Symptome sind Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, körperliches Unwohlsein, Libidoverlust, Antriebslosigkeit oder – in schwerer Ausprägung – lebensmüde Gedanken.

Biopsychosoziales Modell erklärt Depression

Bei der Entstehung einer Depression spielen biologische, soziale und psychologische Faktoren eine Rolle. Experten sprechen vom biopsychosozialen Krankheitsmodell. Wichtige Faktoren sind Alter, Geschlecht, Kindheitsentwicklung, die berufliche und soziale Situation sowie eine individuelle Vulnerabilität. „Grundsätzlich wissen wir, dass es sich bei einer Depression um eine Stoffwechselentgleisung des Gehirns handelt“, erklärt Mediziner Di Pauli. Nachgewiesen werden kann zum Beispiel eine Unterfunktion im Präfrontallappen des Gehirns oder eine Überfunktion der Amygdala, beides Gehirnareale, die für die Verarbeitung von Emotionen und Erinnerungen sehr wichtig sind. Auslöser können eine genetisch bedingte Vulnerabilität (Verletzbarkeit, Verwundbarkeit), außergewöhnliche Lebensbelastungen oder eine Mischung von beidem sein. Stress, der den Lebenslauf verändert, stellt eine besondere Belastung dar. Dies bezieht sich überraschenderweise nicht nur auf traurige Ereignisse wie etwa Todesfälle – auch schöne Ereignisse wie eine Hochzeit, eine Geburt oder ein Arbeitsplatzwechsel verändern den Lebenslauf und können eine Depression auslösen.

Antidepressiva machen nicht glücklich

Antidepressive Medikamente wirken über die sogenannten Neurotransmitter (eine Substanz, die eine Erregung im Nervensystem weiterleitet) und verändern die Ausschüttung von verschiedenen Botenstoffen wie Serotonin, Dopamin oder Noradrenalin. Mit diesen Medikamenten wird die Stimmung des Erkrankten wieder auf ein Normalmaß angehoben, sodass er „nicht ins Loch fällt bis zur Handlungsunfähigkeit. Eines aber sei jedoch gesagt: Antidepressiva machen nicht glücklich“, betont Psychiater Di Pauli. Die medikamentöse Behandlung von Depressionen reicht von Kurzzeittherapien von zwölf Monaten bis zur lebenslangen Medikamentengabe. Wichtig ist, dass die Medikation wie verordnet, regelmäßig und ausreichend lang genommen wird. Das Absetzen der Medikamente soll nur in Abstimmung mit dem Facharzt geschehen.

Stationäre Behandlung

Abhängig vom Ausprägungsgrad empfiehlt Di Pauli als Therapie eine Kombination aus Medikamenten und Psychotherapie. Tritt bei ambulanter Betreuung keine Besserung ein, wird eine stationäre Therapie notwendig. Di Pauli: „Gründe für eine Aufnahme ins Krankenhaus sind sehr oft lebensmüde Gedanken, also akute Selbstmordgefährdung. Auch dass der Patient sich nicht mehr selbst versorgen kann, etwa keine Nahrung mehr zu sich nimmt, nicht mehr aus dem Bett kommt, macht einen stationären Aufenthalt notwendig. Zudem kann eine Depression mit quälenden Wahnideen einhergehen.“ Eine stationäre Behandlung dauert im Durchschnitt drei Wochen und ist multimodal: Bei der Aufnahme werden die medikamentöse Einstellung und mögliche organische Ursachen für depressionsartige Symptome wie etwa eine Schilddrüsenerkrankung oder Eisenmangel geprüft. Nach dem medizinischen Check wird ein Therapieplan ausgearbeitet, Ziele sind beispielsweise die körperliche Aktivierung mittels Sport-, Musik- und/oder Ergotherapie oder die Verbesserung der Kognition (Merk- und Konzentrationsfähigkeit). Auch die sozialen Bedürfnisse bzw. die psychosozialen Belastungen müssen unbedingt berücksichtigt werden.

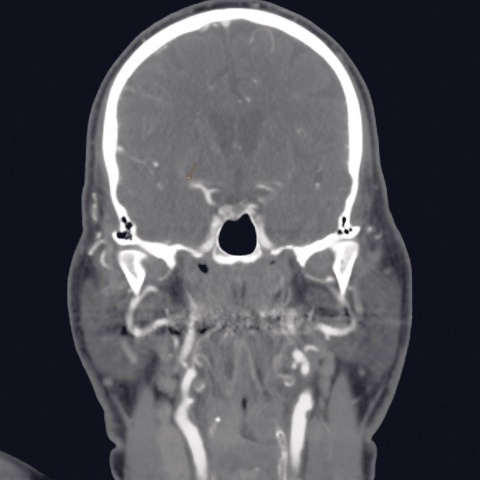

Gezielte Hirnstimulation als Therapie

Besondere Therapiemethoden sind die sogenannten Hirnstimulationsmethoden TMS (transkranielle Magnetstimulation) und EKT (Elektrokonvulsionstherapie). Bei der transkraniellen Magnetstimulation werden die Nervenzellen in bestimmten Hirnarealen durch ein hochfrequentes Magnetfeld erregt, um eine antidepressive Wirkung zu erzielen. Eine der effektivsten Behandlungsmethoden ist die Elektrokonvulsionstherapie. Die Erfolgsquote ist hoch: 70 bis 90 Prozent der betroffenen Patienten sprechen auf die Therapie an, insgesamt 300 Mal kommt sie pro Jahr zum Einsatz. Experte Di Pauli: „Die Elektrokonvulsionstherapie wird meist bei Therapieresistenz eingesetzt oder wenn möglichst schnell eine Besserung eintreten soll. Die Behandlung wird in Kurznarkose durchgeführt.“

Keine Lebenstipps von Angehörigen

Bei einer stationären Aufnahme am LKH Rankweil werden Gespräche in Angehörigengruppen geführt. Diese lernen im Gespräch mit Arzt, Pflegern und Therapeuten, mit der Erkrankung umzugehen. Wenn Patient und Angehörige kompetent im Umgang mit der Depression sind, ist die Rückfallwahrscheinlichkeit gering. Gerade bei einer Depression herrscht im Umfeld des Erkrankten oft der Irrglaube, dass mit gutem Zureden und Zuhören, mit Lebenstipps und Problemlösestrategien Hilfe geleistet werden kann. Aber dies ist die Aufgabe des Therapeuten. „Bei anderen Erkrankungen beeinflusst man als Angehöriger ja auch nicht die Antibiotikagabe“, sagt Primar Di Pauli. Eine offen formulierte Lebensmüdigkeit muss besprochen werden, „das bedeutet für die Betroffenen oft eine Erleichterung, sie fühlen sich ernst genommen.“

Ein Sonderfall sind Elternteile, die an einer Depression erkranken: „Wir raten hier zu einer kindgerechten psychotherapeutischen Unterstützung auch der Kinder. Sie sind von Eltern abhängig und bedürfen gerade in dieser Ausnahmesituation spezieller Zuwendung. Davor haben erkrankte Eltern oft unbegründet Scheu und Sorge, dass sie keine guten Eltern sind. Abhängig vom Alter sollen aber Kinder wissen, was mit Mama oder Papa ist.“

Kommentare