Grund & Boden

„Das Gold“ von Vorarlberg – ein Essay von Historiker Peter Melichar.

Es gab Vorarlberg noch lange nicht, da hatte der Boden im Alpenrheintal schon eine große Bedeutung. Die ersten Dokumente, die sich auf das Territorium des späteren Landes beziehen, stammen aus der Zeit um 800 und betreffen Grundstückstransaktionen. Damals lebten zwar im Gebiet des heutigen Vorarlberg nur sehr wenige Menschen, dennoch war das Alpenrheintal zwischen Bodensee und Chur von großer Bedeutung. Hier verlief eine der wichtigsten Verbindungen nach Italien. Wer immer von Süddeutschland aus über die Alpenpässe – den Splügen oder San Bernardino – nach Italien wollte, musste am Bodensee vorbei und den Rhein aufwärts marschieren. Die Alternativen – über den Brenner, durch das Rhonetal – bedeuteten vielfach Umwege und waren – beispielsweise wegen der Langobarden – riskant.

Italien war für das ab 500 sich etablierende Königtum der Franken aus verschiedensten Gründen wichtig. Vor allem konnte ohne den Segen des Papstes das Kaisertum nicht etabliert werden, umgekehrt bedurfte der Heilige Vater selbst des Schutzes durch die irdische Macht des Kaisers. Auch das Botenwesen, unerlässlich für den Informationsaustausch, erforderte Sicherheit. Entlang der wichtigsten Routen belehnten die machthabenden Dynastien treue Gefolgsleute. Der Rhein bildete damals keine Grenze: Die Menschen lebten in den durchwegs dünnbesiedelten Gegenden nördlich der Alpen in kleinen Gaugrafschaften, die wiederum zu größeren Herrschaftsgebilden gehörten. Karl der Große setzte als Vertrauensmann einen Grafen Hunfrid im Gerichtsort Rankweil ein, der als Richter amtierte, Steuern einhob und geeignete Männer zum Kriegsdienst rekrutierte. Dessen Vertreter war ein gewisser Folcwin, der in 27 Kauf- und Schenkungsurkunden des St. Galler Klosterarchivs aufscheint, die zwischen 817 und 825 ausgestellt wurden. Er selbst besaß eine „casa Folquini“ bei Schlins, und die Grundstücke, die er erwarb oder sich schenken ließ, lagen zwischen dem heutigen Rankweil und dem Walgau. Bezeugen diese Urkunden, wie Mediävisten spekulierten, „dubiose Geschäfte“, weil hier ein Amtsträger in privatem Interesse handelte?

Die Klöster, vor allem St. Gallen (719 gegründet) und Pfäfers (730) sowie später ab 1100 das Stift Mehrerau bei Bregenz, sicherten die Gesinnung und das vermeintliche Seelenheil der mächtigen lokalen Elite, die hier ausgebildet wurde. Dafür erhielten sie Boden und wurden so zu den größten Grundbesitzern. Boden war wertvoll, sofern er kultiviert war – Rodungsarbeiten waren mühsam und aufwendig. Über Jahrhunderte dominierte die landwirtschaftliche Nutzung. Das churrätische Reichsgutsurbar von 843 – ein Verzeichnis des Reichsbesitzes im Bistum Chur, zu dem das südliche Vorarlberg gehörte – belegt, dass schon die Merowinger in Churrätien eine systematische Erwerbungspolitik begonnen hatten. Die Karolinger setzten das fort, und auch deren Nachfolger, die Ottonen, Staufer und Habsburger achteten darauf, dass im Alpenrheintal Gefolgsleute saßen und die Route nach Italien kontrollierten: Das waren zunächst die Grafen von Bregenz, dann die Montforter und schließlich die Herren von Ems.

Als die Habsburger versuchten, ihre Länder Kärnten und Tirol mit ihren Besitzungen in der Schweiz durch einen Korridor zu verbinden, kauften sie ab 1363 sukzessive alle Herrschaften „vor dem Arlberg“, die sie bekommen konnten. Im Zuge der Kämpfe mit den Eidgenossen, die sich den Habsburgern nicht beugen wollten, mussten sich die künftigen Vorarlberger entscheiden, ob sie Untertanen der Habsburger bleiben wollten, als Teil des Hauses Österreich.

Erst im Zuge dieses langwierigen Konfliktes mit den Eidgenossen wurde der Rhein zur Grenze zwischen den habsburgischen und den eidgenössischen Besitzungen und blieb es (etwa ab 1500). Aber an der Tatsache, dass Schweizer Klöster, Gemeinden oder Privatpersonen Grundbesitz in Vorarlberg hatten und heute noch haben, änderte das nichts.

Wie schon zuvor die Montforter mussten auch die Hohenemser wegen ihrer Misswirtschaft nach und nach bis ins 19. Jahrhundert hinein ihre Besitzungen an den Habsburgerstaat verkaufen. Das ging auch vielen kleineren Grundbesitzern so: Wem es im Mittelalter und in der frühen Neuzeit an Geld mangelte, der hatte nicht viele Möglichkeiten. Falls man Grund und Boden hatte, konnte man ihn für einen Kredit verpfänden. Große Teile der ländlichen Bevölkerung waren daher vor allem bei wohlhabenden Stadtbürgern, meist Kaufleuten und Wirten, verschuldet. Aus der Verschuldung kam man nur schwer wieder heraus. Die Rentabilität des Bodens war gering, meist konnte ein bäuerliches Anwesen die Familie nicht ernähren. Verstärkt wurde dies durch die hier übliche Realteilung, die gleichmäßige Teilung des Eigentums unter den Erben. Die immer kleineren Einheiten nötigten Familienmitglieder, sich auswärts Verdienst zu suchen, zumindest für einen Teil des Jahres wie die „Schwabenkinder“. Junge Männer traten häufig als Söldner in den Dienst eines Kriegsunternehmers. Einige Hohenemser erwarben so ein Vermögen, das nachfolgende Generationen wieder verloren. Im Bregenzerwald bildeten sich Bautrupps, die sich bei den Großbaustellen der damaligen Zeit bewarben. Die „Barockbaumeister“ boten vielen die Chance des Gelderwerbs. Wer blieb, nahm Heimarbeiten an. Die Nachbarschaft der großen süddeutschen Textilzentren und vor allem St. Gallens ermöglichte hier den Vermittlern, den sogenannten Ferggern, gute Geschäfte. Manche von ihnen wurden selbst Industrielle.

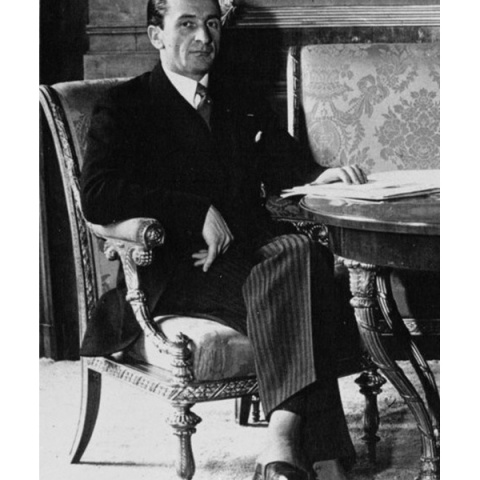

Am Beispiel des Dornbirner Industriegründers Franz Martin Hämmerle und seiner Söhne, kann man die Neubewertung von Grund und Boden erkennen. Sie erwarben Wälder, Wiesen, Alpen und damit verbundene Nutzungsrechte. Zunächst richtete sich ihr Interesse auf die Energiegewinnung, denn die gefräßigen Industriebetriebe benötigten Holz, Wasser und Wasserkraft in großen Mengen. Höchst willkommen war die Erfindung der Elektrizität, der Bau von Kraftwerksanlagen wurde von ihnen forciert. Otto Hämmerle – Ausstellung und Buch „Wem gehört das Bödele?“ von Nikola Langreiter und Petra Zudrell dokumentieren diese Geschichte – kaufte mehreren Schwarzenberger Bauern Vorsäße und Waldstücke am Losenpass ab und begründete das heute als Bödele bekannte Wintersport- und Erholungsgebiet. Er baute ein großes Hotel und eröffnete eine Ferienkolonie für Verwandte und Geschäftsfreunde. Obwohl die Hämmerles moderne Industrielle waren, die den technischen Fortschritt nutzten, wo sie konnten, blieben sie auch der landwirtschaftlichen Tradition verhaftet, ließen ihre Rinder prämieren und erfanden den Tourismus als rentable Zusatzverwertung.

Im Ersten Weltkrieg mit seiner Ernährungskrise war der Grund und Boden von größter Bedeutung. Was das für Folgen haben konnte, zeigt ein Fall aus Schwarzenberg: Ein verwitweter Bauer, der zwei Höfe bewirtschaftete, starb 1915 und hinterließ acht minderjährige Kinder, die einen Onkel als Vormund bekamen. Der älteste Sohn war seit 1914 im Krieg. Weil man offenbar befürchtete, dass die beiden Höfe nicht hinreichend bewirtschaftet würden, beschloss der Vormundschaftsrat (dem auch Pfarrer und Bürgermeister angehörten), beim Gericht um die Versteigerung der Höfe anzusuchen. Das Gericht stimmte zu, der Familienbesitz wurde 1917 verkauft. Die Erben erhielten – teilweise sehr verzögert – durch die Inflation völlig entwertete Geldsummen und wurden in ihren Pflegefamilien großteils übel behandelt. Diese Enteignung war vermutlich kein unüblicher Vorgang, macht aber doch angesichts des begangenen Unrechts an den Minderjährigen heute noch ratlos. Wer war hier verantwortlich? In wessen Interesse wurde vorgegangen? War die prekäre Ernährungssituation im Krieg nur ein willkommener Vorwand? Hinterher fand sich jedenfalls niemand, der das Unrecht eingesehen und für Wiedergutmachung gesorgt hätte. Wie auch?

Inzwischen ist der Grund, der für die Ernährung durch die geradezu unbedeutend gewordene Landwirtschaft keine Rolle mehr spielt, noch viel knapper geworden. 1934 wurden in Vorarlberg 155.402 Einwohner in 28.532 Häusern gezählt. 2021 leben hier mehr als 400.000 Menschen in über 100.000 Wohngebäuden. Eine Ausstellung im Landesmuseum zeigt gegenwärtig mit beeindruckenden Bildern die brutalistische Verbauung des Landes in Betonbauweise während der 1960er-, 70er- und 80er-Jahre. Die faszinierende Geschichte der Architektur Vorarlbergs stellt ja nur die formale Dimension der gewaltigen Profite dar, die die Bauwirtschaft zum Segen aller über Jahrzehnte hinweg erwirtschaftete. Wer erinnert sich nicht an die Begeisterung, als man 1973 die aufregende Architektur des GWL erblickte, 1980 erstmals den massigen Betonkulturbunker – das Bregenzer Festspielhaus – sah oder 1981 das neue Landesregierungsgebäude („Palazzo Prozzo“), das eine selbstbewusste Machtpolitik gewiss erheblich erleichterte? Unzählige Einfamilienhauspilze schossen an den Dorf- und Stadträndern aus dem Boden. Wie wichtig und wertvoll der Grund war und ist, belegt nicht nur die vielfältige Gartenzaunkultur, sondern auch, dass das raffinierteste Verbrechen, das je in Vorarlberg unternommen wurde, über Jahrzehnte ahnungslosen Erben zahlreiche Grundstücke mit Hilfe gefälschter Testamente abluchste.

Welche Kräfte waren und sind in der Geschichte der Raumplanung, bei den Flächenwidmungen und Bebauungsplänen wirksam? Das prominenteste Regulativ bildet jedenfalls die rasante Entwicklung der Grundstückspreise. Ungeachtet extremer Steigerungen haben sich noch immer Käufer gefunden, die die astronomischen Summen bezahlen können. Wohl auch, weil sich Investoren bzw. Kreditgeber sagen: Die Preise werden nie und nimmer sinken. Konnten vor einigen Jahrzehnten wohlhabende Familien noch dafür sorgen, das drei oder gar vier Kinder einen Bauplatz bekamen, so ist das heute nur noch sehr Vermögenden möglich. Denn Grund und Boden wird immer teurer, Bauplätze werden immer knapper. Das Einfamilienhaus, heute noch Wunsch von vielen, wird in nicht allzu ferner Zukunft Geschichte sein. Die Frage ist, ob man es dem Markt allein überlassen sollte, was mit Grund und Boden geschieht. Manche träumen von einer Politik, die vernünftige Lösungen aushandelt und die Zukunft entsprechend gestaltet. Hat das Stift Mehrerau einen zukunftsweisenden Schritt getan, als es kürzlich beschloss, auf über 8000 Quadratmetern einen Parkplatz für 170 Autos zu errichten? Der umgewidmete Grund wird dank der Parkgebühren eine viel höhere Rendite abwerfen als in den Jahrhunderten zuvor. Aber wären ein paar Hochhäuser mit Seeblick für Millionäre nicht noch rentabler gewesen?

Kommentare