Wer quakt denn da?

„Zu spät“, werden Sie sich denken. Die großen Amphibien-Wanderungen sind vorbei, die Laichballen und Laichschnüre wurden längst gelegt, und inzwischen tummeln sich die Kaulquappen in den Gewässern. Ja, Grasfrosch und Erdkröte haben ihr Fortpflanzungsgeschäft bereits erledigt. Im Mai und Juni sind es nun die Wasserfrösche, die lautstark ihr Revier beanspruchen und um die Gunst der Weibchen buhlen.

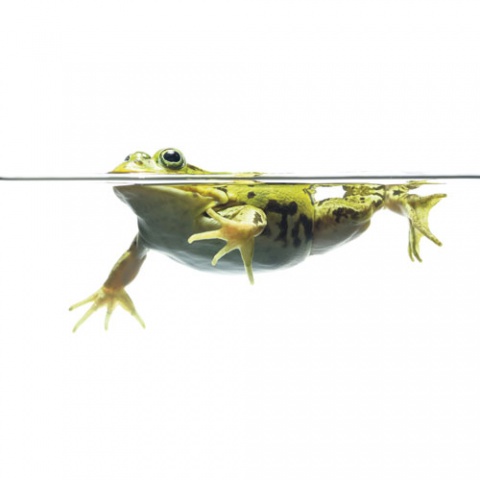

Weit mehr als der Grasfrosch entsprechen die Wasserfrösche („Grünfrösche“) unseren Vorstellungen, wie ein „echter“ Frosch auszusehen hat. Sie sind grüner, rundlicher und wirken weniger kantig als ihr Verwandter aus der Gruppe der „Braunfrösche“. In großer Zahl sonnen sie sich am Gewässerrand oder auf schwimmenden Pflanzen, um bei drohender Gefahr mit raschem Sprung im Wasser unterzutauchen. Zwischen Schilfstängeln und krautigen Wasserpflanzen, aber auch unter Schlamm und abgestorbenem Blattwerk am Gewässergrund entziehen sie sich den Blicken möglicher Feinde. Und das mit gutem Grund, stehen sie doch am Speiseplan nicht nur von Ringelnatter und Storch. Auch andere Vögel sowie Säugetiere und nicht zuletzt der Mensch lassen sich die Frösche schmecken. Manchmal aber werden sie (mit amtlicher Genehmigung) aus reiner Wissbegierde gefangen.

Denn selbst Wissenschaftler können die unterschiedlichen Arten auf den ersten Blick kaum voneinander trennen. Da wäre zum einen der Kleine Wasserfrosch, wissenschaftlich Pelophylax lessonae genannt. Er ist etwas kleiner und nicht so streng an Gewässer gebunden. Der Größenunterschied allein reicht aber nicht aus, um ihn eindeutig vom Seefrosch (Pelophylax ridibundus) zu unterscheiden. Ihre Art zu rufen ist ein besseres Merkmal. Der laute und klangvolle Paarungsruf „reck-keck-keck-keck-keck“ der Seefrosch-Männchen erinnert an ein kräftiges Lachen, was ihm den Artbeinamen ridibundus = der Lachende eingebracht hat. Sein Revierruf klingt wie „oäk, oäk“. Die Männchen des Kleinen Wasserfroschs hingegen rufen mit schnarrenden oder knarrenden, immer lauter werdenden Intervallrufen zur Paarung. Die Rufe sind deutlich leiser als die des Seefroschs. Und dann gibt es da noch biometrische Merkmale, wie beispielsweise die Länge der Schenkel im Verhältnis zur Länge des Körpers. Dies freilich lässt sich nur dann bestimmen, wenn jedes einzelne Tier gefangen und exakt vermessen wird. Als Schnellmethode könnte man auch das Hinterbein vorsichtig nach vorne klappen und so die relative Länge des Schenkels bestimmen. Wir dürfen annehmen, dass die Tiere von dieser Prozedur nicht begeistert sind. Auch Form und Ausprägung des Fersenhöckers, ein Merkmal am Fuß der Tiere, lassen sich nur am gefangenen Frosch beurteilen.

„Was soll’s“, werden Sie sich denken, „bei nur zwei Arten ist das Ganze ja noch überschaubar.“ Damit es nicht zu einfach wird, betritt ein weiterer Wasserfrosch die Bühne: Der Teichfrosch (Pelophylax kl. esculentus = der Essbare). Lange Zeit wurde er für eine eigenständige Art gehalten. Doch weit gefehlt: Der Teichfrosch ist in Wahrheit ein Hybrid, ein Mischling aus Kleinem Wasserfrosch und Seefrosch. Und er ist eine biologische Besonderheit: Hybride sind normalerweise nicht fortpflanzungsfähig. Der Teichfrosch aber kann fruchtbare Nachkommen zeugen – die Populationen sind auch dann überlebensfähig, wenn eine der beiden Elternarten fehlt. So zum Beispiel in Vorarlberg, wo Kleiner Wasserfrosch und Teichfrosch ursprünglich die einzigen „Grünfrösche“ waren. Der Seefrosch aber wurde erst in den 1980er-Jahren erstmals im Vorarlberger Rheintal beobachtet. Die Tiere dürften an Fischteichen ausgesetzt worden sein, oder sie sind aus der Schweiz eingewandert. Aber auch in der Schweiz gehen sämtliche Seefroschvorkommen auf ausgesetzte Tiere zurück. Der Seefrosch hat das Potenzial, die beiden heimischen „Grünfrösche“ zurückzudrängen.

Darf es noch etwas komplexer sein? Im südlichen Europa gibt es weitere „Grünfrosch“-Arten. Einer von ihnen ist der Italienische Wasserfrosch (Pelophylax bergeri). Seinem Populärnamen gemäß sollte er sich in Italien aufhalten – und nur dort. Doch genetische Untersuchungen brachten anderes ans Licht: In weiten Teilen des Schweizer Mittellandes hat der „Italiener“ den Kleinen Wasserfrosch fast vollständig verdrängt. Die kryptische Unterwanderung wird auf mehrfache Aussetzung der gebietsfremden Tiere zumindest in den vergangenen 50 Jahren zurückgeführt. Die Verdrängung erfolgte sowohl durch direkte Konkurrenz, als auch durch Hybridisierung. So sind heute in der Schweiz nur noch in abgelegenen Tälern reine Populationen des heimischen Kleinen Wasserfroschs erhalten. Wie die Situation in Vorarlberg aussieht, ist noch völlig unbekannt.

Dieses Wissensdefizit soll demnächst behoben werden. Bei der Erstellung einer Roten Liste, die über die aktuelle Gefährdung konkreter Arten Auskunft geben soll, wäre es äußerst unbefriedigend, die Wasserfrösche als Ganzes in einem Artkomplex abhandeln zu müssen – zumal die Gefährdungsstufen der einzelnen Arten bzw. Hybride völlig unterschiedlich sind. Der Teichfrosch gilt in Österreich als „potenziell gefährdet“, der in Vorarlberg ursprünglich nicht heimische Seefrosch als „gefährdet“. Der Kleine Wasserfrosch wurde schon vor seiner Verdrängung durch den „Italiener“ von der EU als europaweit gefährdete und streng zu schützende Art klassifiziert. Es kann nur eine Methode geben, den „Grünfrosch“-Artkomplex aufzulösen: Nur Untersuchungen des Erbmaterials erlauben es, die Arten sauber zu identifizieren. Um die Anwesenheit einer Art oder Mischform feststellen zu können, muss nicht einmal mehr ein konkretes Tier gefangen werden. Die Frösche hinterlassen genügend genetische Informationen in ihrem Wohngewässer, und für die Analyse genügt eine simple Wasserprobe. Im Auftrag der inatura werden daher heuer ausgewählte Gewässer vor allem im Rheintal beprobt. Die Analyse in einem Labor in der Schweiz wird dann Auskunft geben, welche Froscharten nun wirklich in Vorarlberg zu finden sind.

Kommentare