Vorarlberger Erinnerungsorte

Wie in vielen Bereichen dominieren auch in den Wissenschaften die Moden. Zwar sollte es nur um Erkenntnis und Wahrheit gehen, doch die Arten und Weisen, zu forschen, sind Konjunkturen und Geschmacksrichtungen unterworfen wie vieles in unserer Gesellschaft. In der Geschichtswissenschaft gab es in den letzten Jahren wenige Konzepte oder Moden, die so erfolgreich – und folgenreich – waren wie jene der von Pierre Nora entwickelten „Erinnerungsorte“ (lieux de mémoire). Der Witz am Konzept der Erinnerungsorte war, dass es sich gegen die Historiker richtete, denen vorgeworfen wurde, mit ihrer wissenschaftlichen Verfahrensweise verschiedene wichtige Dinge zu verdrängen. In den Erinnerungsorten dagegen würden geschichtliche Tatbestände aktuell, ohne dass Historiker das verhindern könnten. Alles Mögliche kann – aus dem kollektiven Gedächtnis ans Tageslicht geholt – zum Erinnerungsort werden: ein Berg, ein Buch, eine Straße, ein Haus. Warum nicht ein Schiff?

Was fällt einem in Vorarlberg ein? Natürlich zunächst die „Vorarlberg“, das Bodenseeschiff, das davor gerettet wurde, den Namen „Karl Renner“ tragen zu müssen. Aber ist, bei genauerem Hinsehen, nicht zu viel Künstliches in der damaligen Erregung und auch in der Erinnerung daran nach 50 Jahren? Ein von den „Vorarlberger Nachrichten“ gesteuertes und verwaltetes Gedenken ist problematisch, jedenfalls nicht unbedingt ein Zeichen für einen Hotspot im kollektiven Gedächtnis. Besonders aufgeladen ist das Gelände um die Neuburg bei Koblach. Nicht nur war die Herrschaft Neuburg im Jahr 1363 die erste Erwerbung des Hauses Österreich auf dem Gebiet des heutigen Vorarlberg und damit ein erster Schritt für den territorialen Ausbau des späteren Habsburgerstaats, als dessen Teil die Herrschaften vor dem Arlberg erst zu Vorarlberg werden konnten. Das Gelände um die Burgruine Neuburg war 1970 auch Schauplatz des ersten Open-Air-Konzerts „Flint“ à la Woodstock in Vorarlberg. 1971 wurde „Flint II“ von der Landesregierung verhindert, indem das Gelände um die Ruine eilig unter Naturschutz gestellt wurde. „Flint“ wurde zum Symbol für die Aufbruchsstimmung in der Generation der damals Jungen und für die damaligen konservativ-reaktionären Verkrustungen im politischen Establishment des Landes.

Übergehen wir die traditionellen Wahrzeichen des Landes wie den Martinsturm in Bregenz, das Rote Haus in Dornbirn, die Schattenburg in Feldkirch, den Palast in Hohenems: Mit ihnen verbinden sich interessante Geschichten, etwa die Entdeckung mittelalterlicher Manuskripte im Hohenemser Schloss, die Handschriften A und C des Nibelungenlieds. Doch kaum etwas davon ist heute noch präsent. Vielleicht ist das alte – längst nicht mehr bestehende – Rathaus des Bregenzerwälder Landammanns auf dem Weg zwischen Egg und Andelsbuch am ehesten zu nennen, da sich um dieses Gebäude die Legende von der angeblich freien Wälderrepublik rankt. An der Stelle des alten Holzbaus, der 1807 im Zusammenhang mit der Bayerischen Gerichts- und Verwaltungsreform abgerissen wurde, errichtete man 1871 nach einem Entwurf des Wiener Dombaumeisters Friedrich Schmidt eine neugotische Säule – die „Bezegg-Sul“ – zum Andenken an die glorreiche Vergangenheit und das Wirken des Bregenzerwälder Landbrauchs. 7000 Personen besuchten damals die Einweihung, wie viele wissen aber heute um die Hintergründe dieses Denkmals?

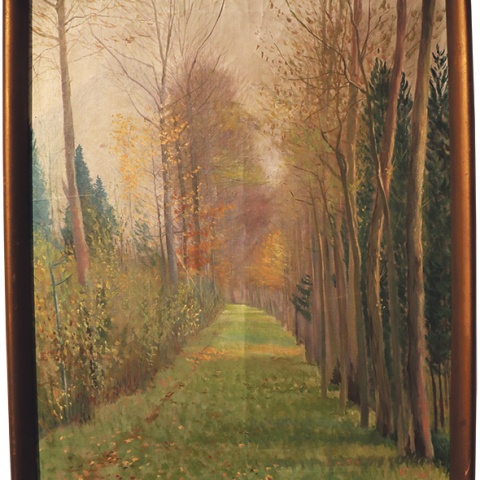

Erinnerungsorte par excellence müssten eigentlich die Wasserkraftwerke der Vorarlberger Kraftwerksgesellschaft sein; doch obwohl das Land einen Teil seines Wohlstands diesen gewaltigen – großteils ab den 1920er-Jahren gebauten – Maschinen verdankt, haben sie wenig Anziehungskraft für die Erinnerungskultur. Ist das so, weil nur wenige Vorarlberger in Planung und Ausführung der Bauten involviert waren, die Bauarbeiter meist sogenannte „Fremd- und Gastarbeiter“ waren, oder während der NS-Zeit überhaupt Zwangsarbeiter? Ähnlich ist es mit einem anderen Großprojekt, dem Neuen Rhein. Welche Bedeutung dieses mit dem Fußacher Durchstich (1900) und dem Diepoldsauer Durchstich (1923) abgeschlossene Regulierungsprojekt hat, kann man nur ermessen, wenn man alte Fotos des Rheintals aus dem 19. Jahrhundert anschaut und Berichte über die Überschwemmungen

liest, die regelmäßig zahlreiche Gemeinden plagten.

Wie sieht es mit Werken oder Personen aus? Ist das Werk von Franz Michel Felder, in Verbindung mit seiner außergewöhnlichen Biografie, ein Erinnerungsort? Oder sind die Denkmäler, die Anton Schneider, Jodok Fink oder Johann Georg Waibel gewidmet wurden, Hinweise darauf, dass diese Persönlichkeiten im öffentlichen Gedächtnis eine besondere Rolle spielen? Wohl kaum. Eher ist zu vermuten, dass es diesen Denkmälern ergeht wie den meisten Denkmälern, von denen Robert Musil treffend feststellte: „Das Auffallendste an Denkmälern ist, dass man sie nicht bemerkt.“ Am besten wäre vielleicht ein Denkmal, das man irgendwie benutzen kann. Insofern haben Staumauern, indem man sie überqueren kann, ein gewisses Potenzial, auch Brücken und Passstraßen, Seilbahnen und Eisenbahnen, auch Wirtsstuben und Tanzsäle.

Insofern wäre es vielleicht keine schlechte Idee, das von der Verschrottung bedrohte Bodenseeschiff „Österreich“ zum Denkmal zu erklären. Immerhin erinnert das 1928 in Dienst gestellte Schiff – neben vielem anderem (es hat doch einige politische Systembrüche überstanden) – daran, dass Österreich 1938 seine Staatlichkeit verloren hat. Wie es das macht? Es hat seinen Namen erstaunlicherweise zwischen 1938 und 1945, als sonst alles, was mit Österreich zu tun hatte, ostmärkisch wurde, behalten. Es könnte mit geringem Aufwand darüber hinaus zu einer unaufdringlichen Informationsmaschine werden für Touristen, die den See befahren und vielleicht zum ersten Mal nach Vorarlberg, nach Österreich kommen. Die Fahrzeit könnte dann genutzt werden, um die Landschaft zu bewundern, aber auch, sich kundig zu machen über das Land, das man besucht. Der Nutzen samt ökonomischer Sinnhaftigkeit wäre auch gegeben: Bodenseeschiffe werden immer wieder gebraucht, um die vielen Touristen zwischen der Schweiz, Deutschland und Österreich hin und her zu transportieren. Und ist es nicht sinnvoller und ökonomisch effizienter, ein vorhandenes Schiff zu renovieren, als es in Schrott und Sondermüll zu verwandeln, um dann irgendwann einmal – wenn es gerade betriebswirtschaftlich opportun erscheint – wieder ein Neues anzuschaffen?

Kommentare