Mit Angriffslust und Ausdauer

Er beginnt sein Berufsleben als Journalist bei der Presse und begründet später im Österreichischen Rundfunk eine Ära. Dort wird Gerd Bacher fünfmal zum Generalintendanten gewählt. Vor 100 Jahren ist er in Salzburg geboren.

Der Lehrer in den USA fragt: „Was passiert 1932, 1936, 1940, 1944“ und als Antwort erwartet er: „Es ist ein Schaltjahr.“ Der Schüler aber antwortet: „Roosevelt wird gewählt, Roosevelt wird gewählt, Roosevelt wird gewählt …“ Eine ähnliche Geschichte erzählt man sich über Hans Bausch, der zwischen 1958 und 1986 insgesamt achtmal zum Intendanten des Südwestfunks in Stuttgart gewählt wurde.

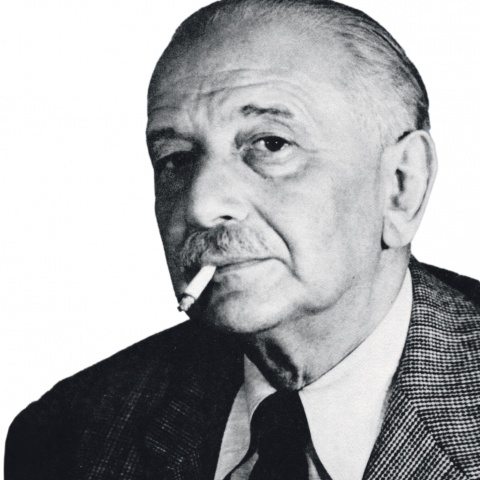

Mit ihm lässt sich Gerd Bacher vergleichen: 1967 erstmals zum Generalintendanten des ORF gewählt, war er insgesamt 20 Jahre in diesem Amt, allerdings mit zwei Unterbrechungen (1974 bis 1978 und 1986 bis 1990). Michael Schmolke, Publizistik-Professor in Salzburg, hat zusammen mit zwei Mitarbeitern Bachers Reden, Vorträge und Stellungnahmen über drei Jahrzehnte gesammelt, in einem ziegelsteindicken Buch herausgegeben und kommentiert. Sein Urteil im Vorwort: „Einen Rundfunkintendanten dieser Qualität (Motivation, Schaffenskraft, Arbeitsfreude, politischer Kantigkeit, nicht zuletzt: publizistischer Begabung) wird man suchen müssen.“

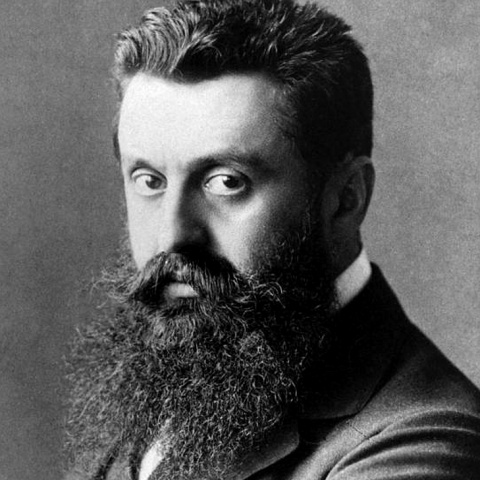

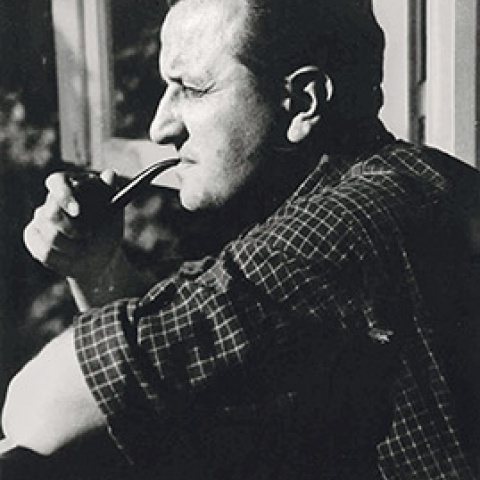

Es war ein Leben mit vielen Wendungen: Am 18. November 1925 in Salzburg als Sohn eines Holzkaufmanns und einer Lehrerin geboren, beide über längere Zeit arbeitslos, wuchs Gerd Bacher in ärmlichen Verhältnissen auf. Mit 13 Mitglied der Hitlerjugend, mit 17 Aufnahme in die NSDAP-Kartei. Freiwillige Meldung zum Wehrdienst. Im April 1945 verwundet, danach zunächst in britischer, dann in US-amerikanischer Gefangenschaft. Zurück in seiner Heimatstadt, holt er 1946 die Matura nach. Im gleichen Jahr Volontär bei der Salzburger Volkszeitung, Anfang 1951 Wechsel in die Redaktion der Salzburger Nachrichten, und zwar als Leiter der Lokalredaktion.

Seine journalistischen Lehrjahre verbrachte der junge Bacher also in Zeitungsredaktionen seiner Heimatstadt. 1954 dann Wechsel nach Wien, um Chefredakteur des neuen Boulevardblattes Bild-Telegraf zu werden. Dort gründete er später zusammen mit dem Verleger Fritz Molden den Express. Über viele Jahre veröffentlichte er hier auch später noch wöchentliche Kommentare.

Was den Rundfunk betrifft, so begann nach dem Ende der Besetzung Österreichs im Jahr 1955 ein großes Tauziehen um die Neuordnung – zur gleichen Zeit, als auch das Fernsehen seine Kinderschuhe abstreifte. In der Folge wurde der Rundfunk immer mehr zum Spielball der Parteien. Der Proporz zwischen ÖVP und SPÖ, also zwischen den Schwarzen und den Roten, bestimmte jahrelang die Personal- und die Programmpolitik. Hinzu kamen gravierende Finanzierungsprobleme, sodass einige Zeitungen in einer gemeinsamen Aktion zu einem Volksbegehren in Sachen Rundfunkreform aufriefen. Dieses wurde im Oktober 1964 durchgeführt; und nach vielen gesellschaftlichen und parlamentarischen Debatten wurde schließlich eine Rundfunkreform beschlossen, die anstelle der Proporzpraxis der vergangenen Jahre einen starken Generalintendanten vorsah.

Der Aufsichtsrat entschied sich im Januar 1967 im zweiten Wahlgang für Gerd Bacher, der damals als Verlagsleiter bei Molden arbeitete. Stark war schon der Einstieg des Neugewählten: Schon nach wenigen Tagen stellte er in einer Pressekonferenz seine „Gedanken zur Rundfunkreform“ vor, die Programm, Organisation und Finanzierung ins Visier nahmen. Von den bisherigen Programmverantwortlichen trennte er sich umgehend (Begründung: „Abfertigungen sind oft die besten Investitionen“) und setzte aufgrund seiner Richtlinienkompetenz neue Direktoren ein.

Es ist hier nicht der Platz, um die von ihm angestoßenen Innovationen im Detail nachzuzeichnen. Aber die Karikatur, die Gustav Peichl alias Ironimus 1967 veröffentlicht hat, zeigt Gerd Bacher nicht zufällig als angriffslustige Kreatur, die gern die Krallen ausfährt. Der Tiger wurde zu seinem Markenzeichen – und Peichl, von Beruf Architekt, lieferte später die Entwürfe für die neuen Funkhäuser in den Bundesländern. Diese gelten noch heute als architektonische Meisterwerke.

An mangelndem Selbstbewusstsein fehlte es dem neuen Generalintendanten nicht. In seiner Begrüßungsansprache an die Angestellten des Senders verkündete er unverblümt: „Das Parteibuch hat bei uns seine Funktion als karriereförderndes Wertpapier verloren.“ Und er schloss seine Rede mit dem Satz: „Zum ersten Mal ist der Österreichische Rundfunk unabhängig von Besatzungsmächten und von Parteien.“

Macht und Verantwortung waren für Bacher zwei Seiten derselben Medaille, 1971 wurde er wiedergewählt, nicht zuletzt wegen der erfolgreichen Informationsoffensive, der Programmreformen und der Durchsetzung einer Gebührenerhöhung. Die folgenden Jahre waren geprägt von Auseinandersetzungen mit dem SPÖ-Bundeskanzler Kreisky. Dieser ließ ein neues Rundfunkgesetz entwerfen, das die Befugnisse des Generalintendanten einschränkte, die der Regierung jedoch erweiterte. Auf dieser Grundlage wurde dann Ende 1974 ein neuer Generalintendant gewählt.

Gerd Bacher überbrückte die vier Jahre bis zur Wiederwahl mit journalistischer Tätigkeit (unter anderem als Chefredakteur des Kurier) und mit Management-Aktivitäten (unter anderem als Medienberater von Helmut Kohl im Wahlkampf 1976). Nach diesem Intermezzo kehrte er für acht Jahre auf seine alte Position beim ORF zurück (gewählt 1978 und 1982). Jetzt spielten die sogenannten Neuen Medien, die Beteiligung an 3SAT sowie die Regionalisierung und Lokalisierung des Hörfunks wichtige Rollen.

In mehreren Grundsatzreden befasste sich Bacher mit Satellitenkommunikation und weiteren technischen Entwicklungen. Aber auch Kulturinitiativen und Literatursendungen waren ihm wichtig. Exemplarisch sei nur auf die mehrtätige Übertragung der Lesungen zum Bachmann-Preis verwiesen, die bis heute fortgeführt wird. Besonders gern hat er in seiner Geburts- und Heimatstadt Salzburg gesprochen, etwa anlässlich der Salzburger Humanismus-Gespräche oder zur Eröffnung der Salzburger Festspiele, die übrigens seine Tochter Helga Rabl-Stadler mehr als zwei Jahrzehnte lang geleitet hat.

Gerade angesichts der zunehmenden Konkurrenz auf dem Medienmarkt durch die Zulassung privater Anbieter wurde Bacher immer mehr zu einem Lordsiegelbewahrer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und er sah früh voraus, dass kommerzielles Fernsehen zum „Oligopol weniger Medienmultis“ wird. So war es nur konsequent, dass er sich vor knapp drei Jahrzehnten dem Münchner Arbeitskreis öffentlicher Rundfunk (MAR) anschloss. In einer Pressekonferenz, in der diese Bürgerinitiative zur Unterstützung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor die Öffentlichkeit trat, erklärte er: „Ich halte den von der BBC abgeleiteten öffentlichen Rundfunk auf dem Kontinent für die wichtigste massenkulturelle Entwicklung der Nachkriegszeit.“

Nach einem weiteren vierjährigen Intermezzo, in dem er unter anderem als Herausgeber der Wiener Tageszeitung Die Presse tätig war, wurde Bacher 1990 zum fünften und letzten Mal zum Generalintendanten gewählt. Auch in Österreich setzte sich mit der Zulassung privater Sender das duale Rundfunksystem durch. Die Monopolzeit war zu Ende – aber der ORF blieb mit deutlichem Abstand Marktführer, und dies unangefochten bis heute.

Gerd Bacher war ein kantiger und streitlustiger Mann. Sensibel für aktuelle Entwicklungen, unkonventionell in der Personalpolitik, konsequent in der Durchsetzung der für richtig erkannten Ziele hat er wie kein zweiter die Rundfunkentwicklung im modernen Österreich geprägt.

Kommentare